〔内容提要〕巴林左旗林东窑是辽上京地区最为重要的瓷窑之一。自发现以来,有关该窑的争议即层出不穷,且旷日持久。爬梳该窑的发现与发掘历程,辨析1958年报告内记述的遗迹与遗物,林东窑的开窑当不晚于辽早期。但该窑的延续时间与性质的确认,仍需有更多考古学证据的支持。

综观中国陶瓷史,巴林左旗林东窑是一个颇为特殊的案例,是最早为世人发现并发掘的辽境瓷窑之一,呈现了北地陶瓷的独有面貌,但又没有任何一处瓷窑能像它这样,自发掘以来便在时代和性质的判定中产生形形色色的分歧,并且迄今仍存在着较大争议。有鉴于此,本文在系统梳理林东窑学术史的同时,试图进一步提炼、整合一些有效信息,以备为它的后续研究提供一些新的思路。

一、林东窑的发现与发掘

辽上京临潢府故城内瓷窑址(林东窑)发现于20世纪30年代末。依据日本学者田村实造的记述,1939年8月7日至11日,庆陵调查团对辽上京进行实测勘察。在调查的最后一天,小林行雄、山本守等人注意到皇城西山坡南麓附近“不似土壤的不规则地形”。试掘所见掺有烧土的陶瓷片地层、出土的匣钵等遗物使他们确认此地是一处窑址(图一)。然而,当时已值傍晚,工作紧迫,因此,调查团只能草草收集遗物,乃至窑炉的结构都未及探明。事后,田村将窑址的调查工作委托给了斋藤菊太郎和大内健等人。

1940年,斋藤菊太郎等对该窑进行复查。小山富士夫很可能从斋藤那里听闻到了窑址的相关信息。李文信记述称1943年也对该窑进行了勘察,这次勘察活动确定了林东窑的性质及规模,亦为来年小山的工作提供了不少便利。

1944年5月9日,小山抵达林东并展开了对辽上京周边区域的调查及发掘工作。有关该窑发掘的具体时间,过往叙述多采用1958年报告“正式发掘是在1944年5月进行的,前后历时16天”的记述。小山的日记则更为明确地记录了该窑发掘的准确时间:5月16日。需要说明的是,事后小山在英国东洋陶瓷学会发表演讲时,提及林东窑的发掘仅进行了10天。由此,我们怀疑1958年报告所述“前后历时16天”的载录,可能还包含了5月9日至15日期间小山对辽上京周边区域的前期调查。从小山现存的工作日记及日本学者杉村勇造的记述来看,我们倾向认为1944年林东窑的现场发掘工作可能还不足10天。

14年后,此次发掘活动的重要参与者李文信将他手头的资料加以整理并刊布在《考古学报》上。小山携带回日本的部分林东窑陶瓷片(仅24片)则转藏在东京出光美术馆。

有关林东窑的现场发掘情况,1958年的报告叙述得极为精简。小山的日记或能为我们补充一些其他的信息(图二)。兹将日记中涉及窑址现场发掘的部分转译摘录如下:

5月16日,六点起床。八点早饭。

九点在保存馆集合,劳工队长等十一人。大内(健)、李(文信)、孔(令嗣)、小山(富士夫)十五人做好准备前往发掘现场。

九点半到达窑址,给队员做讲演。李君、大内氏。

上午十点开工,挖宽1米的东西向探沟。扰乱严重,原状不明。

十一点四十五分吃中饭。

下午一点继续发掘探沟。一点半在探沟内发现炭片。二点半休息,一起吃小米。三点再开工。五点结束,挖了宽1、长25、深12米的探沟。

5月17日,早上六点半起床。七点早饭,送别大内,他要去赤峰•热河出差。

八点三十分在保存馆集合。我和李君两人以及劳工队长等11人去上京古窑址。爽快。虽然一开始像晩秋一样冷,但九点到达窑址的时候天气变得晴朗暖和。

九点十五分开工。又开了个与昨天的东西向探沟呈十字交叉的南北向探沟(宽1.2、长11.3米)。早上十点半小憩,十点四十分再开始。

十二点中饭。

一点十五分开工,风变大。梁(?)、孔两君来了。发掘。从四个方向拍照。三点休息。四点半下工(有探沟图)。

5月18日,连日的劳累导致早上起晚了。

八点开工□,醒来后出门是多云天气。快速吃完早饭,下起了雨,就在室内整理日记。天气好转又去了保存馆,遇到李、孔、梁君,整理记录陶瓷片。

在保存馆吃中饭。

将近两点,原(?)氏冒雨来访,叫我去测量窑址。李、孔、梁君和我以及原氏带来的两个民工一同前往古城,测量了平面图及断面图。下午七点结束。和原氏吃了中国料理后,七点半回宿舍洗澡。

对比小山日记与1958年的报告,明显可以看到二者探沟测量数据上的不同(表一)。从小山日记5月17日涉及三条探沟的草图及5月18日所述测量活动看,日记所述5月16日的数据许是小山基于现场发掘规划而设定的记录;5月17日探沟的长度则可能与乙、丙两沟的总长有关。至于李文信1958年报告中的记述,或可能与发掘后所得的实测值相关。

通过以上的梳理,我们能明确的是当时的发掘工作进度较快且略显仓促。从这一点讲,林东窑的发掘一定程度上或许只是小山富士夫考察辽上京地区辽代陶瓷遗存的一个方面。换句话说,尽管这个窑址是吸引他前往林东的重要原因,但他奔赴上京的目的可能并不仅仅是为了发掘它,即小山对林东窑或只是带着一种考察、试掘的心态。

二、林东窑1958年报告再分析

在辽代瓷窑的研究中,林东窑素以资料匮乏而著称。自1939年发现以来,此窑的调查试掘情况即公布寥寥,早年出土的遗物又不知所踪。如此窘迫的状况使得1958年刊布的报告当仁不让地成为当下研究林东窑的核心资料。然而,单一的资料来源也带来了必须正视的现实问题:这份早年的报告几乎以百分百的形式铸成了当下有关该窑的主体认识框架。因此,使用这份资料的我们必须慎之又慎。

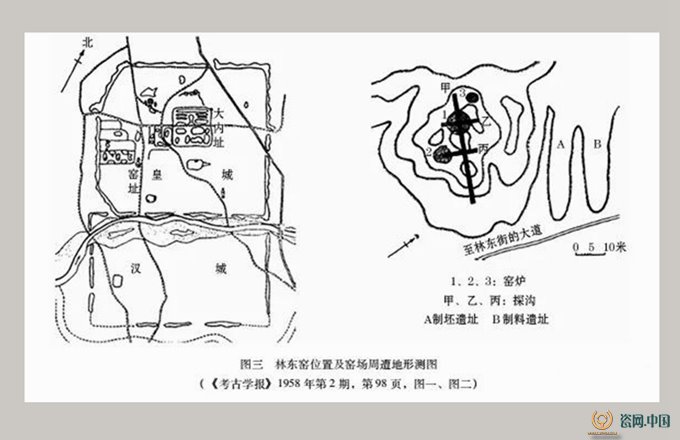

窑场在城内的实际位置是我们所要审视的第一个问题。报告记述林东窑位于辽上京皇城西山坡寺院址山门前“适当漫岗东趋平地的缓缓斜坡上”。为显直观,文内插图还以明确的标识标注出窑址地处寺址的东南(图三)。然而,与1939年庆陵调查团绘制的辽上京实测图进行拟合后,我们发现1958年报告中所见窑场周遭的实地测图显然与寺址东北部的小地形最为相近。近年地表调查也显示了此处集中分布有与窑业废品相关的耐火土泥条等遗物。

由此,我们推测最契合窑址所在的位置应是西山坡寺院址的东北,而不是东南(图四)。

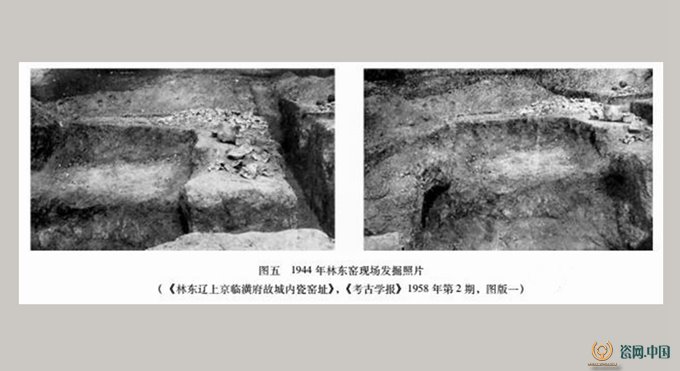

林东窑的窑炉构造是我们所要审视的第二个问题。报告记述1944年共发掘有三处窑体均呈圆形的窑炉。文内还公布了两张发掘时拍摄的照片(图五),并标注为“一号窑”。但是,从照片中探沟的方位及与窑坑的相对位置看,它们反映的很可能不是一号窑,而是位于丙沟南部的二号窑。

二号窑周壁直立,底略平坦,是这三座窑中保存相对较好的一座。其“直径大于3、深26米”。窑室“耐火砖虽被取走,但仍存有零星碎块”,并且它的“西边上部延伸出一方形小坑”。报告倾向认为,这个小方坑是窑门所在。然而,依据常识,窑场为便于装烧、搬运器物及清理废弃堆积,一般会将窑门设置在面向低处的位置。综观林东窑窑场周遭西高东低的地形态势,窑门面高西开似乎是一个很不合理的设置。

再据报告的记述,一号窑位于甲、乙两沟“十”字相交处,是一个“直径5.8、深3.4米”的大圆坑。其“越深越小,下为平底”。坑内出土瓷片、陶片、窑具、黑釉琉璃瓦等,“上部较多,下部较少,及至坑底几乎全是灰层,绝少遗物”。依据这些现象,报告认为,这个圆坑是一个把耐火砖取走后再填满灰土和窑渣的废窑坑。

三号窑位于甲沟西端北侧约5米处,原始地形是一较高的土堆。其直径2、深不足1米。坑内“充满灰土,仅出土少数瓷片,中有绿瓷一种,是产量极少的出品”。

以上,除这些讯息外,我们对这三处窑炉的其他情况均一无所知(表二)。同时,就现有资料所记述的情况看,窑址发掘现场“扰乱严重,原状不明”的问题或许自始至终存在。这样,我们便能理解斋藤、小山、李文信均提及现场发掘时堆积的紊乱态势了。这是一件十分遗憾的事,因为窑址地层关系的紊乱、缺失使得研究林东窑的学者们别无他法,只能求诸窑址内有限的出土遗物去推求相关的答案。

三、林东窑时代与性质的再讨论

学者们关注林东窑并非偶然。然而,时至今日,有关该窑的研究仍存在较大的争议。

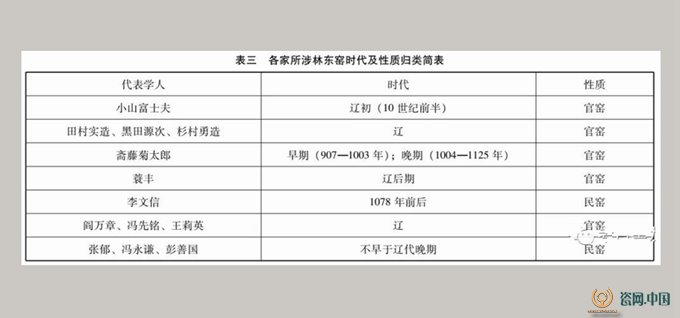

最初,窑址的发掘者小山富士夫凭借窑内所见的黑釉瓷瓦与祖州城天显三年(928年)辽太祖祭殿瓦作相似,认为它是辽初的官窑。田村实造、黑田源次、杉村勇造等日本学人均认同“官窑”的看法,但他们并没有详细论及窑址的具体烧造年代。

作为该窑的调查者,斋藤菊太郎认为,此窑的烧造分早、晚两期。早期是907—1003年,主要烧制白瓷,并推测可能是在“定窑工匠迁入林东后”才开窑的;晚期是1004—1125年,即圣宗后期至辽亡。斋藤的观点颇值关注,蓑丰即认同斋藤“林东窑是受定窑白瓷影响后才开窑”的认识。但在具体年代上,他认为窑址是辽后期才始烧的。

在1958年的报告中,依据探沟甲内出土的“元丰通宝”(1078—1085年)钱,李文信推断窑址年代约处在1078年前后,首次否认了小山“林东窑属官窑”的看法,并认为此窑与西山坡佛寺相关。嗣后,阎万章赞同李文信的断代,但仍和冯先铭、王莉英共同认为这是一处官窑。

20世纪60年代初,在勘察、试掘辽上京遗址后,张郁认为,此窑上限当在辽代晚期,并推测该窑为辽亡后金人所建,同官窑风马牛不相及。通过分析窑内出土的时代特征较为明确的几类器种,彭善国也倾向其时代为金,同时,他还敏锐地注意到了该窑所见产品中黑釉类约占三成的组合特征(表三)。

前贤诸论各有千秋,故重新讨论林东窑的时代与性质必须要有确凿证据作为稳固的支撑。1958年的报告中刊布了早年发掘所得的资料,但限于时代的局限,文内记述的相对简单、黑白图版的模糊不清、地层关系的紊乱缺失使得我们在有效信息的提炼上依然显得十分困难。幸运的是,小山带回日本的24片标本复为学人所公布,这给我们的讨论提供了一丝新的线索(图六)。

这批标本的整理者弓场纪知认为,24片标本中最具有效断代意义的是“玉璧底白瓷碗”及“圆唇圈足白瓷盘”。参照越、邢两窑玉璧底及五代圆唇圈足白瓷盘的编年,他认为林东窑的烧制约在10世纪前半(始烧于10世纪前半而终于10世纪中叶,即太祖至世宗时期)。

这是一个十分重要的意见。因为就这24片瓷片而言,几乎均为素面且颇具唐风。其中占大宗的白瓷无论釉色、器形,皆与早期定窑相类。更为重要的是,所见窑具(耐火土制三足支台)的样式也显示出了此窑时代偏早的特征。同时,小山携带回日本的瓷片里口沿做成波纹状花边的钵也与河北井陉窑、陕西黄堡窑等窑址的出土物一致,是中原地区五代时期的典型风貌。然则,辽地陶瓷业也有着自身的特殊性,与同期中原制瓷业相比,在器形的演变上可能存在着某些阶段上的迟滞。

一般认为,辽地制瓷技术源自中原,而中原窑匠进入辽上京的契机最可能与辽政权南下的攻掠相关。因此,辽境制瓷技术的来源与发展是十分特殊的:一方面,它可能只是中原地区单方面的输入,而辽朝本土的技术却不一定能影响到中原;另一方面,它不是一次性也不是连续无间断的交流,而是在太祖、太宗—世宗、圣宗这三大不同南下阶段内断断续续地输入和影响,意即辽与中原间的制瓷工业既存在相当的联系,同时又有着很大的隔绝,所以,仅凭玉璧底、圆唇圈足等特征,尚还不能准确卡定该窑的延续时间。

部分学者将林东窑的开窑定于辽末金初或更晚,亦面临着一些令人困惑不已的问题。如1958年的报告明确记述了此窑产品的胎质均细腻白润,“不作白砂糖样麻面”。报告为说明胎质白细的程度,称其“若与北宋白瓷胎质相比,仅次于河北曲阳县涧磁村定窑上品,比钜鹿出土的白釉器好得多”。由此观之,若该窑时代属金,则依托辽上京城址(辽上京在金代日渐沦落为一座地方城市)而建的一处小规模窑场,确难保证其所出产品的瓷胎均高质而细腻白润。

细读杉村勇造及李文信的记述,该窑堆积内的高温釉瓷在分类上也呈现着极为特殊的“非黑即白”。比对辽宋金元时期同期窑场的瓷业情况,这种非此即彼的区分方式值得我们进行省思。事实上,就该窑的黑釉而言,1958年的报告中已明确称其“色黑而闪暗绿”,“器口沿及棱角凸起部分釉薄而色淡”,“与宋代一般黑色釉不同,与建窑黑色釉更不相类”,“与当时辽阳冮官屯和金代抚顺大官屯两窑出品也无相同之点”。而在巴林左旗当地,这种釉面的特征显然又与浩尔吐出土的“酱褐釉鸡冠壶”及近年辽祖陵一号陪葬墓出土的“酱褐釉瓷器盖”较为接近。比照现有的编年,浩尔吐出土的鸡冠壶当不晚于辽代早期,祖陵一号墓的墓主被推定为耶律李胡,下葬时间当在应历十年(960年)前后。可见仅以报告器物线图中几类具备晚期特征的器类为依据,是不能说明该窑开窑于金的。换言之,在看待1958年报告中所呈现的具早期特征的器类时,我们亦不能以“造型上的传承”来进行简单的解释。

四、小 结

笔者仍倾向认为林东窑开窑于辽代早期。然而,依据现有资料,并不能确定其延续时间,亦不敢轻易妄言它的性质。尽管对于辽瓷而言,林东窑十分重要,但该窑早年的发掘资料已不知所踪,1958年的报告亦没有涉及发掘时具体的地层。换句话说,使用这批资料的我们显然已无法知晓窑址堆积内是否还混入有林东窑开窑前亦或废弃后的遗物。更为遗憾的是,即使是面貌单纯且与瓷窑烧制紧密相关的窑具,也存在着一些基础性的问题,而难以进行细致的探讨。归根结底,这些问题的解决仍需倚仗日后的考古新发现。

[基金项目]本文得到国家社科基金重大项目(批准号:20&ZD251)“辽上京皇城遗址考古发掘资料的整理和综合研究”及中国社会科学院大学(研究生院)研究生科研创新支持计划项目“辽上京出土瓷器的初步整理与研究”(项目编号:2021-KY-54)的资助。

附记:本文的写作离不开中国社会科学院考古研究所董新林、汪盈老师的悉心指导。山西大学郝军军老师、中国社会科学院大学蔡瑞珍、岳天懿及内蒙古大学的刘萨日娜也为本文的写作提供了重要的帮助,谨致谢忱。(作者:陈泽宇,中国社会科学院大学(研究生院)考古系硕士研究生)(原文刊于:《北方文物》2021年第5期)