三晋大地,沧桑古朴,这片以黄河文明为根基的热土,作为华夏民族的最早发祥地之一,不尽的历史长河中留下了无数历史典故与璀璨瑰宝。在众多历史遗存中,山西诸窑品类丰富,窑火鼎盛,在陶瓷史上有着重要历史地位。但由于中原文化为主流的历史背景,以及山西地域民风淳朴,工农士商皆性格内敛不张扬,不善言辞与炒作等原因,大山之外的山西诸窑及其一些精美产品,至今如明珠蒙尘,未获得应有重视。

唐代 “南青北白”的格局创立后,中国北方白瓷的工艺水平达到相当高度,山西众多窑场也有突出贡献,诸如晋北浑源窑、晋中的宋元介休窑、霍州窑,平定窑、盂县窑,晋南的阳城窑等,不乏高质量产品。在为数不少的山西白瓷窑场中,必须提及霍州窑。一般古代窑场,都会根据用户群体需求的不同,来制作不同质量的产品用以面对市场,产品有粗细之分。霍州窑的精细白瓷堪称西北白瓷的佼佼者。

一、霍州窑的历史及相关文献记载

霍州窑位于霍州市西南白龙镇的陈村,又有“彭窑”“西窑”“陈村窑”等别称,唯“霍窑”称谓更为广泛。窑场创烧于金代,兴盛在元代,至明清时的产品已经迥然不同,全部是普通百姓日用品。在山西可查的现代考古资料中未见宋墓有相关出土记录,北宋之后的金代墓葬中始见,如山西省文鉴所孟耀虎老师发表在故宫博物院院刊上的一篇文章《山西汾阳东龙观宋金墓葬出土瓷器的产地问题探讨》,文中确认部分精美瓷器为金代霍州窑产品,虽然金代的出土瓷器中霍窑所占比例较小,但已足以推翻了一些学者的霍窑元代起源说。

后期的元代墓葬中已有大批精美物件出土,且范围比较广泛,不光山西境内,邻近的周边省市也有器物出土,甚至北京元大都遗址也有搜集到同类瓷片,足见霍窑的精细白瓷已经作为高档器物在社会上层建筑广泛使用。北京故宫博物院、上海博物馆和台北故宫博物院均有收藏,在早期的著作图录中被归列在定窑系中,其中台北故宫博物院标注为“霍窑系”。以上这些事实说明霍窑的历史脉络方面的结论是可信的。

在众多名窑中,霍窑窑址发现较晚,在上世纪七十年代末期才在窑址调查中被认定,历经数次科学发掘、业内多位专家学者的辛勤劳动,最终印证了多篇古籍文献中提及的“彭窑”与“霍器”。至此,一代名媛初露芳容。

二、精细白瓷的特点及工艺特征

1.器形

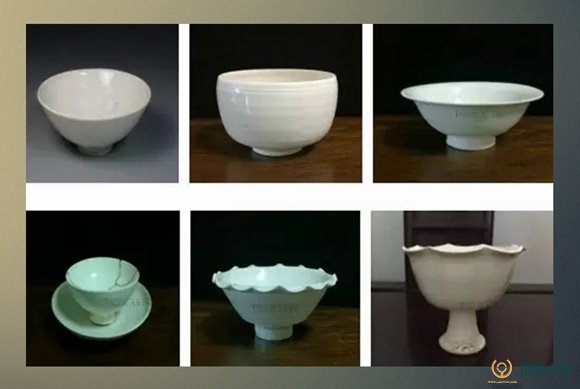

精细白瓷较常见的器形大多为碗、盏、洗、高足杯、钵、盖罐等常见器形,高档器形偶有仿宋代鋬耳杯、板沿洗等。一般走清秀小巧路线,杯盏与印花碗类大多小于其他窑口同类物件,轻盈秀美。高大立件极其少见,笔者近两年走访山西多处古玩市场均未见大件,也有古玩商拿手机图片推荐兜售曰玉壶春之类立件,因未见实物,不能查证,所以不敢断言。霍窑在器型上的特点可以总结为:胎薄体轻、比例恰当、小巧玲珑,美感十足,甚至是人见人爱。

2.工艺特征

谈及霍州物件,均为器壁纤薄、制作精细,器型比例掌握得非常恰当。一些杯盏类器物常在利坯成型后外壁压制凹凸线条,使器壁呈瓜棱状,或在折沿器物的口沿压制裙褶花边,这种做法明显不利于清洗保存和使用,但却增加了美感,这样的制作方式在别的窑口鲜见;罐钵类器皿均微敛口,底部都以弧面急收至足墙方式处理,器形饱满,刚柔有济,并不失摆放时的稳健;盘、托一类器物多见折腰或折沿工艺,在器表外壁线与面的衔接处理上明显技高一筹,非常得当,一些光素的托盘类,也会力求低矮,采用大弧面、微敛口来体现美感。在制作工艺上,霍州窑无疑是精工细作的典范。

少量的早期金代产品中,制作已经趋于规整,但器物的手工拉坯旋痕、接胎痕仍隐约可辨,因工艺与胎土至密度等问题,利坯过程中偶见坑洼与纹裂,笔者所藏的小钵(上图最左)与孟耀虎老师论文中描述的汾阳东龙观金代M44、M45两墓中的白釉钵形体一致,器身都不同程度存在这个现象。

至元代成熟期后,产品出现多样化,器物制作水平有较大提高,精致度的提升使霍窑有了比肩定窑的基础,此时的器表圆滑平整,之前的手工利坯痕迹已经不再出现,只可见釉下纤细密集的竹刀刮削痕。这点与定窑所谓的“竹丝刷痕”如出一辙,而同期其他窑口器物的旋坯痕少有如此精细。此时定窑使用覆烧工艺,出产了大量“芒口”产品,而霍窑产品全部仰烧,从未见覆烧的芒口器,出于效率、产量方面的考虑,霍窑产品烧制时大多采用叠烧与支烧。

常见的大多数盘、碗、盏类物件内底刮涩圈就是叠烧时防止上下器物釉水粘连的方法之一;支烧方式多见于高足杯、小口径茶碗等精致物件,方法是底足粘接三至五只支钉,使圈足与下面物件相隔离,下面的碗碟类器物往往会在内底釉面上留有支钉痕,这种支烧方式大量应用在霍窑与邻近介休窑。霍窑的支钉圆润饱满,钉脚纤细,附件也是做得如此精致,是其他窑口鲜见的,从出土物件的支钉保留大多完好的情况来看,支钉与器物胎土质地完全一致,所以粘结性较好,这种精致支钉几乎可以作为霍州支烧器物的标志性特征。

3.胎质

正如“格古要论”中“土脉细白”一说,此类白瓷胎土淘洗极其细腻,烧结密度相对很高,烧结成品有一定的透光性。在无釉的露胎部位和残件断口处肉眼几乎看不到颗粒感,且白度极佳,基于胎土致密的前提,在北方尤其是山西黄土高原的沙质干坑保存环境下,露胎部位受沁程度微弱,大多数出土器物只进行简单的水洗,大多可见到当年胎釉的真容,难怪在古代都可以冒充定窑来牟取利润。经科学测定,胎土中Al2O3含量明显高于定窑,在烧制温度上也应略低,加之器壁纤薄,保存不善极易损坏碎裂,所以又有《格古要论》中“极脆”一说。

在胎质呈色上霍窑呈“干”“白”感官,露胎部位有白粉状质感,与定窑胎质的“黏糯”感有较大区别,而比它的“近邻”介休窑相比更加细白,尽管介休窑仍是可圈可点的名窑之一。

4.纹饰

众多古文献中不难发现,古人谈及霍窑,均把其白瓷认定是仿制定窑的,至今仍有不少专家学者认为霍窑是仿定最成功的窑口。不可否认,古代窑工间的人员流动、技艺交流以及工艺上的借鉴是不争的事实,但如果在大量实物面前,仔细观察比较,还是能发现霍窑在纹饰方面与定窑差别较大,具有独自的风格特点。

查阅现代研究者的资料中,有介绍霍窑装饰手法含有刻花与划花技法。这点笔者持怀疑态度,从接触到的实物与收集到的资料中所见全部为印花器物,一直未见有刻与划技法施用的物件,所以列举实证均为印花器物,这方面与定窑装饰上印、刻、划多措并举的技法有很大不同。常见纹饰有水波、花草、蔓枝、轮条轮花,动物纹有鱼、鹤、雁、海兽、鹿、鹅等,人物方面只见俯卧婴戏纹,少见的还有一种文字款识,一般为三字款或四字款。霍窑印纹也有简单与繁缛之分,简单如只饰海水纹,繁缛类多采用组合纹饰,含动物、花草以及文字款识的多用平面出筋的方式予以分区。霍窑印纹物件多为碗盏类,共同的特点是内底刮涩圈,涩圈内仍印纹饰,纹饰以轮花居多。

霍窑纹饰的整体特点是纤细硬朗、简洁明快、层次清晰、布局对称,线条流畅,偏重地域风格,民俗风气浓厚,除文字款有伦理训义之外,几无政治色彩。

5.釉色

霍窑整体釉色光亮,釉层厚度偏浅,视感上白度高于定窑,前期金代器物普遍存在施釉不匀,釉层较元代物件略厚,在器表有转折角度的部位略有积釉现象,积釉处略垂,与定窑的“泪痕”原理相似,呈色相对泛青,推测与当时的釉料含铁量和开始采用煤做燃料时,窑工尚不能熟练掌握炉内烧制气氛等原因有关。后期元代成熟兴盛时期,这些不足均大为改善,施釉均匀、釉色匀净,胎土的淘洗较前更加白晰,胎釉结合则更为紧密,使产品的质地更加精良。霍窑器因釉层薄、白度好,除烧制原因的残次品外,成功产品趋同性一致,纯白、清透为主旨,釉光如披水,无油腻感,玲珑剔透,与定窑产品追逐的玉质感也有很大不同,没有定窑不同时期出现的猪油白、象牙白、乳白、白闪黄等不同色调,与介休窑半乳浊、微牙黄的釉色更易区分。

三、霍州窑鉴赏中存在的问题与收藏现状

1.霍州窑起源年代的问题

现今有专家学者否认金代起源,坚持元代创烧的学说缺乏严谨性。尽管面世器物元代居多,仅从数量和典型器物的标型学特征来定论,终究片面。窑址沉积层的发掘也缺乏纪年证据出土,但墓葬考古却是最有效、最有说服力的。前文引用孟耀虎老师考证汾阳东龙观金墓出土霍窑瓷器,就是墓葬考古定论的成果之一,《中国出土瓷器全集山西卷》一书收录了一件晋南侯马墓葬出土的内底刮涩圈的霍窑白釉盘,涩圈上墨书“明昌三年十二月廿买了一十个”非常明确地标明了金代章宗的纪年月日,故宫博物院馆藏的霍窑印花碗也有明确的纪年墨书。

2.霍窑仿定学说

古籍文献里记录的观点,认为霍窑一定是仿制定窑的,而且是仿制得非常成功,达到几可乱真的地步,在没有充足的比较分析下,今人大多也人云亦云。本文在前面介绍霍窑的胎釉与工艺特征时,已有意从各个方面进行了两窑的比对区分,事实已经确认霍窑与定窑没有工艺上的刻意借鉴。如果要猜测霍窑从金代创烧如何短时间内便步入成熟的答案,其功劳也一定是临近窑场介休窑的贡献,介休窑也烧制了大量白瓷,风格与霍窑最为相近,有时两窑风格相近的精细白瓷区分问题倒是颇有难度,笔者与多位山西古玩从业者请教此事,均未得到有理有据的准确答案,大多是从精细度上再细分差别,更精细者为霍窑的模糊推断。无奈,现实的藏品交流中主要采用以这种经验论为主导的鉴别方法。

3.霍窑产品年代上的金、元之分

关于这个问题至今也无更好的判别手段,笔者已经从胎色、釉质方面简单阐述,元代釉层稍厚,易积釉,积釉处釉色大多泛青,胎质与元代相比略显粗松,手工利坯痕迹明显,刮削过程中易出现坑洼与缝隙,而元代产品则普遍更加精细,但这些判点仍未摆脱“经验论”的范畴,无法排除同期产品中的个体差异,并非科学论断,相反在浩瀚的中国古代陶瓷面前,如无确凿的考古出土证据作为辅证时,过分强求断代细化,反倒有害无益,也是不科学、不严谨的。

4.霍窑的历史地位问题

《格古要论》中“不甚直钱...卖骨董者称为新定器,好事者以重价购之...”的记录中霍窑看似很低端,而且在商业行为中涉嫌欺骗行为,似乎值得推榷。《格古要论》成书于明初,这个时期是汉民族驱逐少数民族重新建立政权的初始阶段,铁骑凌辱之后,正统文化推翻否定游牧民族文化的顶峰时期,观点难免偏颇,蒙元民族尚白,加之器物精美,不可能不为统治阶层所注意,元大都遗址发掘的遗存与现藏于杭州历史博物馆1987年市区朝晖路出土的元代窖藏都有有力说明了霍窑产品为当时上层社会广泛使用且珍视。

5.收藏实践中注意的问题

对霍窑的认识未清晰之前,以山西为主体的民间古玩从业者疏于研究,商业交流时称谓多样、价格较低。当各种学术信息公开,霍窑逐步为古陶瓷收藏者所珍视、追逐,直到成为山西古陶瓷收藏的热门品种时,价格已经逐步高企。与其它名窑一样,高额利益之后,精仿、高仿随之而来,作为收藏者唯有戒贪戒躁,沉淀身心,努力提高自身鉴赏、学习水平,并虚心进行市场实践,才能有所斩获。