2021年9月初开始,广东省文物考古研究院联同佛山市博物馆、佛山市祖庙博物馆和南海博物馆,组成佛山南海窑址考古工作队,对南海区狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑展开区域性考古调查工作。期间发现几处被地方修路和民房建设等破坏而暴露的遗址点,随即迅速组织人员开展抢救性考古发掘,同时继续坚持周边的考古调查工作。2021年12月,田野考古工作基本结束,此阶段的工作重新调查并确认了南海两处窑址的基本范围,采集了一批文物资料,并掌握两处窑址窑炉的基本形态。此外,还明确了“南海I号”沉船出土的部分酱釉罐等器物为广东佛山南海生产,为南海地区窑业生产研究提供了重要的实物资料。与此前学界以往认为南宋时期广东地区窑业生产式微不同的是,此次调查发掘证实佛山南海地区的窑业生产至少到南宋中期还有很大规模,而且区域性分工较为明确,内销外贸市场的方向和贸易线路较为清晰。为广东沉船考古、陶瓷考古以及宋代海上丝绸之路的历史文化面貌打开了一个全新的局面。

一、重新调查的缘起

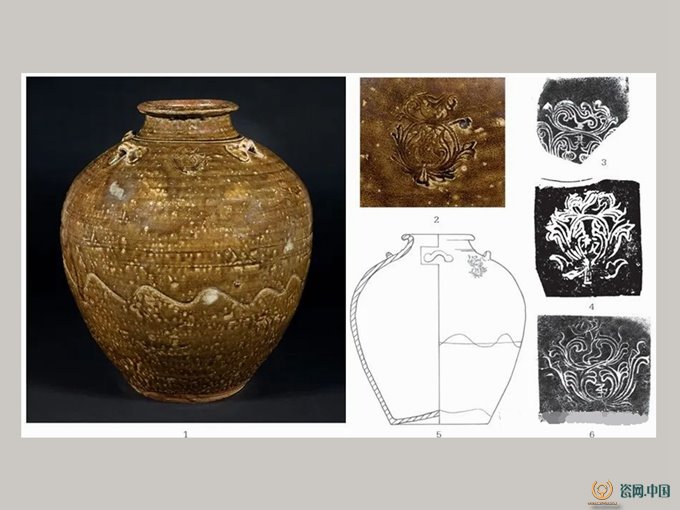

此次调查缘起于在广州南越国宫署遗址整理宋代地层和遗迹出土的陶瓷器时,通过考古类型学比对,发现大批肩部刻印字款或纹饰的酱釉大罐,即“广东罐”,与“南海I号”沉船和佛山南海奇石窑出土的同类陶罐高度一致〔图一〕,却与已有的相关考古报告的认识出现分歧。

回溯近年出版的“南海I号”相关考古报告,均认为沉船所载此类酱釉器来自福建晋江磁灶窑。栗建安虽然提到此类大罐“产地分布大致从我国东南的江苏宜兴至华南的广东佛山一带,生产窑址应有多处”,但基本还是把“南海I号”出水的同类大罐归为晋江磁灶窑的产品。包括2019年广东省博物馆等主办的“大海道:‘南海I号’沉船与南宋海贸”展,也是把此类大罐都归为磁灶窑产品。虽然广东省文物考古研究院早已发现该沉船出水部分瓷器与奇石窑酱釉大罐非常相似,但已报道的奇石窑纪年材料最晚时间是北宋“政和”纪年款残片,类似的陶片还有在香港钻石山大碪村发现的“绍兴九年”款陶片,该窑烧造被认为止于北宋末年至南宋早期。国内一些陶瓷研究和沉船考古学者也由此认为,海外沉船和海上丝绸之路上的贸易古港出土的类似大罐,在南宋早期前多来自奇石窑,此后则来自福建磁灶窑。如南宋初期的印尼鳄鱼岛沉船上的类似大罐,即被认为是奇石窑产品,而时代稍晚的爪哇沉船以及“南海I号”等沉船上的同类大罐,则被认为是磁灶窑产品。

〔图一〕“南海I号”、 奇石窑和南越国宫署遗址出土酱釉罐及其印纹

南越国宫署遗址的资料整理者在与广东省文物考古研究院专业人员的交流中,提出了“南海I号”部分瓷器产自佛山南海奇石窑;香港学者黄慧怡早前也提出过相同的观点;而南越国宫署遗址这批资料的整理,将这个问题再次提了出来,并引起广东省文物考古研究院的高度关注。

“南海I号”船载陶瓷器的产地确认,关系到这艘南宋时期沉船船货的来源以及与同时期广州乃至整个广东的关系,是宋代海上丝绸之路研究中非常重要的课题之一。基于上述认识,2021年8月,广东省文物考古研究院与南越王博物院、佛山市南海博物馆相关人员组队开展了奇石窑与文头岭窑址的现场踏查〔图二〕,并采集标本,在进行考古类型学比对的同时还联合北京大学考古文博学院,对相关标本开展便携式XRF产地分析。两方面结果都证实了此前南越国宫署遗址整理时得出的认识:“南海I号”沉船、南越国宫署遗址所见此类酱釉器均来自佛山南海奇石窑和文头岭窑,这一结论对“南海I号”沉船航线、离岸港口、广州在南宋中晚期的贸易地位以及广东南宋时期外销瓷生产贸易状况等,都将产生重大影响。

〔图二〕奇石窑、文头岭窑、石湾窑和西村窑相对位置

二、南海窑址的新调查

南海窑址有着如此重要的历史意义,但其考古工作和相关研究却比较滞后。此前,对佛山南海区的奇石窑和文头岭窑仅做过一些调查和少量试掘工作,并未有正式的考古发掘,其具体窑业生产的文化面貌不清,发展序列不明。同时对“南海官窑”和佛山石湾窑的具体概念认识也是模糊不清。在往年考古工作的基础上于2021年9月开始的调查,重新确认了南海两处窑址的基本范围,并采集了一批文物资料,掌握了两处窑址窑炉的基本形态,对往年考古工作的认识有了一些修正和补充。

(一)奇石窑

奇石窑是1970年代由南海文化馆的同志发现的。据佛山市博物馆早期调查工作报道,该窑址范围很大,从村北的虎头岗至南面东平河口约3公里的沿河小山岗,几乎都有古窑发现。据当地干部、群众反映,在开挖环山沟水利灌渠工程时,发现不少地段的陶瓷残片堆积有七八米之深。该次调查重点为奇石村南的桃园岗(原称荔枝岗,位于现立文物保护标志碑的厂房一带)。当时发现了两种窑:一为圆形窑,类似广东农村的石灰窑,面积很小,直径仅2米多一点,窑砖为长12厘米、直径6厘米的圆柱体;另一种是斜坡式“龙窑”,方窑砖,面积较大,由于没有发掘,具体结构尚不清楚。这两种窑,以前者较普遍,时间也稍早,在一个小土岗上,当时还发现一“龙窑”压着一个圆形窑。陶瓷品种有碗、碟、盆、罐、壶、埕、炉、魂坛等,制作较粗糙,胎质为灰色或灰白色,间有胎质细致洁白者,但数量较少。未发现匣钵。和石湾大帽岗一样,这里的焙烧方法也是采取重叠垫烧,不少碗、盆、碟等器物上仍残留垫烧泥块。奇石村古窑址最南端在东平河入口处,东北岸有小山岗两处,一名肖家岗,一名王借岗。这两个山岗也发现了窑址,所出器物与奇石村相同,窑的形式也是圆柱形窑砖垒起的圆形小窑。

2021年9月,调查队重新来到小塘工业大道西侧的西门村中间岗以南的文物保护标志碑处,此处即1985年《南海文物志》提到的桃园岗(荔枝岗)。但现场仅见被围栏保护的标志碑,周边全被厂房覆盖。标志碑所在的遗址位于西门村南端,地势东北高西南低,根据旧有地图和航拍图显示,此处原有一小岗。该地旧称石头庙,但当地人表示未见有庙。1960-1970年代,该地及周边多大量裸露的陶瓷碎片堆积及废弃的龙窑窑址等,是当时本地人大量采集陶瓷瓦片外售给制陶厂的地方,如今现场却已见不到一片残砖片瓦。原设有横水渡码头,后建设搅拌站,加之随后建厂,原址已被覆盖。标志碑旁边的公告对遗址分布的描述是西门村南北、石头庙、桂林园一带。《广东石湾古窑址调查》所记范围为“从村北的虎头岗至南面东平河口约三公里的沿河小山岗”,而中山大学历史系所记范围较为模糊,但应该跟该文一致。经调查队在奇石村和西门村实地走访,发现当地人未有虎头岗一说。1960年代测绘地图上奇石村东南标注有“宝头岗”,当地人称“宝石岗”,距南面崩头岗直线距离正好3公里,距东平河口约3.5公里,因此《广东石湾古窑址调查》应是错把“宝头岗”记成“虎头岗”。此次调查范围远比上述范围大:向北到达奇石东北的南海区人民医院新院区(原桃源村桃源岗);向南涉及塘头村塘西村后岗,到新境村的佛径和曾家地区;再向南至小塘工业大道东侧奇石村和西门村一带岗地,该地亦为现存窑址和陶瓷片堆积主要分布区域;继续向南进入五星村,走访崩岗头、华木、肖家和林家等自然村和岗地,基本都是零星的发现,肖家、林家等岗地已不见早年调查发现的丰富堆积。

此次调查已经很难发现窑炉等具体迹象,亦未发现圆形小窑,仅在西门村、北面村边坡地发现不同时期窑床上下叠压的斜坡式龙窑一座,窑内宽4.1米,窑头被破坏,长度不明〔图三〕。但该窑所用均为圆柱形砖,窑床上较规律分布的数排圆饼状垫具,跟早年的调查认识有较大区别。但本次调查发现的陶瓷品种类形跟早年发现基本一致,具体从略。

〔图三〕西门村平焰式斜坡龙窑(自南向北)

此次调查在覆盖了往年考古调查区域的同时,还注意对河岸边古渡口和内陆古河涌的调查与确认,重新踏查了奇石窑及其周边,以了解窑址现存情况和历史分布范围。从窑业生产和贸易流通等多方位、多角度,调查陶瓷土原料的来源分布,同时确认部分窑业生产作坊遗存,厘清个别窑炉和窑渣堆积等不同功能分区的情况等。可惜,随着当地工业化、城镇化及民房建设和农田作业等现代活动,相比1980年代以前,当地地貌已发生巨大变化。如前文提到的桃园岗,原是奇石窑重要的分布区域,现已全部被厂房覆盖,肖岗也基本被厂房和民房覆盖,窑址基本无存。现保存较好的遗址主要分布在奇石村和西门村一带,但也处于厂房、民房边缘的夹缝地带,保存状况堪忧。

(二)文头岭窑

据1959年《佛山专区的几处古窑址调查简报》报道,窑址上面被泥土覆盖着,杂草丛生,有近代墓葬,遗物多已被埋在地表之下,仅半露出两座废窑。一座坐西向东,另一座坐西南向东北;均作长条形,依山势修筑,烟囱在顶端,形式很像目前佛山石湾的陶窑。由于没有进行发掘,详细情况尚不清楚。该区域内的遗物堆积很丰富,揭开表土,就可以捡到瓷片和窑具。当时采集到的瓷片胎质细腻,灰白色,瓷土似经过研磨,烧成温度很高,釉色有青中带黄、黄褐、紫黑三种。值得注意的是,该窑数量甚多的划黑花青釉瓷与广州西村出土相同,且所划花苍劲有力,色光润,比西村窑产品质量更高。入窑法为匣钵、渣饼垫烧,制作技术高明,器形规矩。可辨器形有碗、圆钮器盖、盆、罐、杯等。当时还认为其中的敞口碗具有五代瓷器的风格,估计其时代与西村窑相差不远。1987年文头岭出土的瓷鼓在广州西村窑也有发现。

2021年的调查从文物保护标志碑和逢涌大桥取土断面开始,对文头岭南端逢涌村环山地带情况作了细致的了解。由于早期破坏和水土流失,标志碑附近的陶瓷片遍地散落,残碎非常严重,靠近山边断面新滑落的残片保存稍好。从现场调查情况来看,文头岭窑的产品比奇石窑者器形更多更丰富,釉色也较多样,装饰方式与技法也更多。调查队现场组织系统标本采集,尽量把现场较为成形的、保存较好的、不同器形和纹饰的标本全部采集,重点关注与“南海I号”相关的带戳印字款的罐类残件。同时开始对周边遗址分布情况开展系统性踏查,收集包括周边文物堆积,陶瓷土来源,古旧集市、渡口等相关遗迹遗物信息。此外,向东仅有的一个山岗——灶岗村也有零星陶瓷片发现。文头岭断面发现的窑炉通过抢救性的局部发掘,被确认是一座斜坡障焰柱龙窑,窑内宽约3.5米,但揭露面积小,窑头部分也已被破坏,长度不明,根据现场走向推测有20米以上〔图四〕。

〔图四〕文头岭障焰柱斜坡龙窑(自南向北)

从此次调查工作来看,文头岭窑烧制产品的面貌跟1950年代的描述大体一致,但也有些新的认识。调查队在现场周边采集到的大量盆、罐类器物(盆类有印花盆、褐彩盆和擂盆等;罐类大小类型多样,其中刻印姓氏宅号的酱釉大罐更是与“南海I号”高度一致),还有大量的杯口执壶、行炉、兽足炉、各式器盖、魂坛等,其釉色以酱釉为主,颜色深浅有别,甚至还有不少局部有窑变,似为石湾窑窑变技术的先声,但都是无意识的产品,不像石湾窑能成熟掌握窑变技术。青釉器也不少,正如往年调查发现的青釉褐彩碗等,与广州西村窑、沙边窑较为相似。整体来看,文头岭窑发掘区周边采集的器物以酱釉器为主,器形制作较为粗糙朴素,个别有彩绘、印花、贴花刻印字款等装饰。其中内底印花的盆类,器形一般制作得都较为规整,印花似龙纹又似热带植物,且底部均为扁平的饼足底,特征十分明显。胎质细腻,火候较高,但胎质瓷化程度不高,釉层玻化不明显,多介于陶、瓷器之间,推测此现场以残次品为主。但有些青釉器瓷化程度较高,从个别青釉瓷片可以肯定该现场烧制过青釉瓷器,有的釉色青绿,器形规整,有的火候较高,釉下施褐彩〔图五〕。发掘的探方内出土的器物则以盆、罐和魂坛为主,火候较低,胎软色黄,应该是窑炉火力不足导致最后一次烧制失败,进而被弃用。

〔图五〕文头岭地表采集的标本

窑具方面,调查显示此地并不像早年报告所描述“入窑法是匣钵、渣饼垫烧”。现场发现了大量直径10厘米左右的直口器物,其中部分底部中心有孔,起初疑是匣钵,后证实为一种覆盂型垫具,除此之外并未发现明确的匣钵标本。发掘区窑具发现不多,多见与奇石窑类似的楔形垫具。在西北山坡上面的窑渣堆积坑中,发现了大量与奇石窑类似的手捏条状支烧具,以及大量捏制小块状的紫红色垫块支钉。

此外,调查队继续到文头岭对面的瑶头村重新调查瑶头窑,以及始建于晋代至两宋及明清都非常活跃的当地地标——金山寺古遗址。金山寺遗址中也发现了我们关注的酱釉大罐残件。整个瑶头村西南涌沿岸的小山岗或坡地均有宋代陶瓷片发现,包括河边古码头相关的河岸滩地亦有大量陶瓷片发现。调查队从金山寺遗址开始,沿河向西,走遍整个瑶头村,直至原瑶头窑文物保护标志碑所在地,最后到石角咀和凤凰岗一带基本都能发现同类陶瓷片,但已不见窑炉等迹象。据当地村民回忆,早些年还能在村边见到向河边延伸的龙窑。从调查情况可知,瑶头窑和文头岭窑时代和文化面貌基本一致,沿西南涌两岸延绵2公里多,应该同属于一片大窑场。可惜随着当地工业化、城镇化及民房建设和农田作业等现代活动,当地地形地貌已发生了巨大变化。对比1960年代的航拍影像,即文头岭南端大部分山体已被蚕食,逢涌村和瑶头村厂房和民房建设兴旺,原地表所剩无几。文头岭窑和瑶头窑的重要分布区,现已全部被厂房、民房包围或覆盖,现存的遗址本体亦处于厂房、民房的边缘地带,保存状况很不理想。

三、南海窑址新认识

通过此次调查,我们对佛山南海地区的宋代窑址面貌有了较清晰的认识,同时发现对于当前奇石窑、石湾窑,以及文头岭窑、瑶头窑和南海官窑或南海窑等概念和关系,也有必要依据各窑的主体文化内涵和分布区域加以重新梳理。

(一)奇石窑与石湾窑关系的新认识

奇石窑发现后,对其系统的调查工作都是因石湾窑溯源的需要而开展的。从1978年佛山市博物馆的《广东石湾古窑址调查》到1980年中山大学历史系《石湾陶瓷的源流、特色和历史地位》一文,都理所当然地认为奇石窑属于石湾窑。前者认为,唐、宋时期石湾窑的范围包括现在的石湾镇、奇石村,以及两地之间东平河沿岸15公里的地区。北宋时的重点窑场在奇石村一带,以后又移至石湾。后者认为,石湾窑和奇石窑的器物,无论在胎质、釉色、煅烧方法上都极其一致,几乎难以分辨。其中少数青釉碗、碟,与大帽岗所出亦相像。奇石窑以青黄釉及酱褐色釉为主,也有少量淡青釉。青黄釉及酱褐釉的原料是草灰和泥浆,这两种釉色,石湾一直沿用至今。奇石窑制作有耳器物的手法和石湾窑的做法一模一样,各种耳都是以泥搓成泥条,屈成耳型,然后粘贴在器物上,这种耳的粘贴法属于典型的石湾风格。可见石湾窑和奇石窑是同一个生产系统的两处窑区,可统称为“石湾窑”。此后,中山大学、广东省博物馆和佛山市博物馆的学者,1991年出版的《佛山市陶瓷工业志》,以及香港和故宫博物院相关学者等,都认为奇石窑归属于石湾窑,这一结论基本上已经成为学界共识。

笔者认为,囿于当时调查工作的不充分,以及未进行过系统的考古发掘,以往学界对奇石窑和石湾窑的发展序列认识有限,上述认识过度延伸了石湾窑的地方传承上限,因此造成对广东珠三角地区两宋窑址发展序列认识的混乱。

首先,以往学界认为奇石窑烧造时代应截止于北宋末或南宋早期,但“南海I号”出土的乾道和淳熙年号纪年款酱釉大罐表明,奇石窑至少在南宋中晚期仍在生产。即便如此,奇石窑烧造的主体年代可以确认是两宋时期(唐代始烧),跟盛于明清时期的石湾窑有一定的时间断层。这个断层并非考古发现空白的问题。据佛山市博物馆黄晓蕙等研究,石湾窑的传承有来自宋元时期中原移民的影响。笔者认为,石湾窑产品主题内容和装饰风格等都与奇石窑有明显的区别,是历史文化内涵不同的两个古窑址,即使有些如器耳等技术特征传承,也不能把两窑等同起来。况且“石湾”是明清至近现代才盛名天下,“奇石”之名却更早,不仅在《元大德南海志残本》等历史文献中能找到其名,窑址还出土有自铭“奇石”的陶片。因而认为石湾窑对奇石窑有一定的继承尚可,两窑个别生活用器的器类以及部分制作技法尚可找到相似特点,但要说奇石窑属于石湾窑,则有失偏颇。

其次,虽然同在东平河东岸,两个窑址的主要分布区域也有南北之分。早年《广东石湾古窑址调查》中的石湾附近窑址分布示意图就已明显看出奇石和石湾两个片区。石湾片区的宋代古窑址考古工作有限,窑址采集的文物资料也很少,但还是明显属于奇石窑系统的边缘,核心区域还是在北面的奇石一带,因此不能地将奇石窑归于石湾窑系统。

再次,回到器物特征方面,早年学者认为的器耳制作特点亦不算是奇石窑的核心技术。而具有这种器耳的酱釉大罐就是此次调查密切关注的“南海I号”出土的同类器型。除奇石窑外,向北20余公里,佛山南海区里水镇的文头岭窑也大量烧造此类器,但文头岭窑烧造的其他产品却与奇石窑有较大区别,更接近东南方向不足20公里的广州西村窑。奇石窑同时还烧造大量陶盆〔图六〕,个别内壁内底折枝花印纹的陶盆亦与西村窑类似,与广佛地区两宋窑址都有一定渊源,但我们不会把文头岭窑和西村窑纳入奇石窑或石湾窑系统。同理,也不应把靠近石湾的奇石窑纳入石湾窑系统,独立区分不仅不影响明清石湾窑陶瓷生产和贸易地位,且更有利于广佛地区两宋窑业系统及其发展序列的研究讨论。

〔图六〕奇石窑西门村窑址废弃堆积内出土陶盆

(二)南海官窑问题的新认识

1959年的调查报告介绍的标题即是“南海官窑窑址”,该窑址即指今天的文头岭,且当时的田野调查,“官窑镇和镇龙圩一带都称为官窑,据当地老人谈,这里命名官窑已久” 。从1989年广东省博物馆、香港中文大学文物馆图录《广东出土五代至清文物》提及南海官窑开始,在描述具体器物时,只称1987年文头岭窑址出土,该遗址范围非常大,是广东北宋时期一处重要窑场。因此导致后来“南海官窑”和“文头岭窑”两个概念的使用混乱,造成外界的误解。加之具体考古工作不多,发表材料不够丰富,同时给内地学者的认知造成了一定混乱。香港学者介绍广东南海文头岭窑时甚至简称“南海窑”,这更为不妥,南海还有奇石窑。故宫博物院编《中国古代窑址标本·广东 海南》的表述是,“故宫博物院部分专家于1980年代、2013年调查了南海官窑、文头岭窑”。“官窑。位于南海市南海区狮山镇(原官窑镇)⋯⋯文头岭窑。位于南海区里水镇逢涌村”。采集的标本也分为两个窑介绍。转引的文章也称故宫博物院陶瓷专家们“分别对官窑及其附近的文头岭窑进行了调查”。笔者尝试联系早年参与调查的专家老师,其中2013年给故宫博物院专家带路的南海区博物馆卢筱洪副馆长与笔者确认,原官窑镇地区从未发现过窑址,当年他们一起调查的只有文头岭窑;故宫博物院王光尧老师也回复,这可能是因为不同时间采集标本时,当地博物馆带队老师给出的地名说法不同等原因造成的概念混淆,把“官窑”和“文头岭窑”当成两个窑介绍。特此纠正。

五代南汉刘氏到“官窑”烧窑的传说还待具体考证,但说明历史上官窑镇与其东侧相邻的文头岭西南部的原和顺镇镇龙圩关系密切。据相关村镇地志记录,“官窑”是镇沿圩名,镇龙圩原又称官窑,圩集的活动中心后转移到官窑现址,所以“官窑”这一名称也随之转移过来。从实地区位来看,官窑圩旧址的十里长街与瑶头村相连,与逢涌隔江相望;从人口角度来看,在此地繁衍定居的人群基本一脉相承,因此“镇沿圩名”的说法应该可信 。现掌握最早载有“官窑”地名的文献是《元大德南海志残本》,在其对地方交通、河渡要津及兵防站等章节的记载中均有出现。由于其编修者认为不少情况并未发生较大变化,亦为列举前代情况以资梳理沿革,这部元代志书的部分篇幅注明其沿用了南宋志书的有关内容 。可见其所涉及地区的部分地名、馆驿、交通要点的形成,实际上早在南宋时期就已存在。

原同属官窑镇的文头岭窑和瑶头窑,分别在西南涌南北岸隔河相望,现属里水镇,而官窑镇已并入狮山镇。但从调查范围、采集遗物的时代和文化面貌来看,两处窑址都属于同时代的同一个大窑场。因此,这两处窑址用20世纪五六十年代的命名,统称“南海官窑”更加合适。

(三)奇石窑和南海官窑的主要文化面貌

通过此次调查及抢救性发掘,可用“南海官窑”统称狮山镇和里水镇间官窑及瑶头村和逢涌村西南涌南北两岸一带的窑场。而奇石窑也有大片明确的分布范围,自东平河东岸延绵三四公里不止,甚至延及佛山石湾地区王借岗、大帽岗一带,与后期兴起的石湾窑范围稍有重叠。奇石窑在两宋时期已畅销海外,在国内外学术界亦早有名气,因而“奇石窑”可与“南海官窑”并列代表南海区内宋代两大窑场,并以此区别于盛于明清的石湾窑。

从发掘清理的窑炉来看,奇石窑的西门村龙窑是平焰式斜坡龙窑,窑床放置了排列整齐、多次利用的大垫饼,南海官窑文头岭窑炉是障焰柱斜坡龙窑,这是一种较为原始的分室龙窑,在同时期省内外的窑炉中均不多见。两处窑址皆用圆柱形窑砖,同期窑炉基本未见方砖,亦未发现往年调查报告所说的以圆柱形砖砌筑圆形馒头窑、以方砖砌筑龙窑的现象。其装烧方式均基本不用匣钵,只是以求量大和器物互相套装,使用大量简易手捏的条形支柱和垫块支钉。

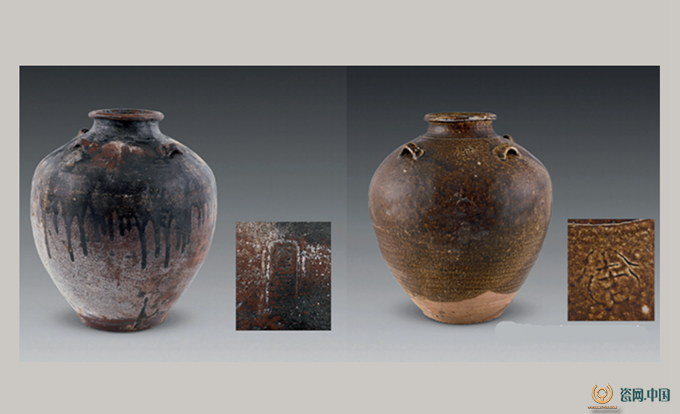

从采集遗物来看,奇石窑和南海官窑二者的时代应该相当,都大致盛烧于两宋。在文头岭窑清理出的龙窑生产的应是南宋时期的大罐和魂坛等,奇石窑清理出的龙窑生产的也应是南宋时期的盆罐类器物。奇石窑以盆罐类器形为主,个体厚重,釉色以青绿和酱色为多;文头岭窑器类较为丰富,盆罐类也多,但盆类个体轻薄,大小形状丰富,以酱釉器为主,青釉次之。两者都生产“南海I号”同类酱釉大罐,且奇石窑有刻印字款的也有印花纹年号吉语的,而文头岭暂只见姓氏宅号酒香等字款〔图七,图八〕。此类南海窑口酱釉大罐特征明显,与福建地区磁灶窑等窑口得同类大罐也容易区分,除广泛发现于中国南海海域到东南亚海域的沉船外,还有广州、香港等珠三角地区,新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚、泰国等东南亚地区,斯里兰卡到波斯湾、红海、东非等印度洋沿岸地区等等古代贸易港口遗址。

〔图七〕姓氏字号款陶片

(除“梁宅酒”者为文头岭窑,余皆为奇石窑出土)

〔图八〕奇石窑出土纪年款陶片

两窑址兼烧内销外贸产品,质量都较粗糙,内销器类包括生活用品和魂坛等随葬品,瓦片、瓦当、滴水等建筑用材,外销器类则包括各式大小的盆、罐、执壶等,面向东南亚及印度洋沿岸等国家。

两窑址的大多数器类及其纹饰基本流行于两宋时期,都没有明确的、更具体的时代特征。个别执壶、魂坛残件等还有北宋遗风,酱釉陶罐则明确有南宋初年绍兴年号纪年款。“南海I号”的同类酱釉大罐还有乾道和淳熙年号纪年款〔图九〕,因而可反推两窑址至少烧至南宋中晚期。

〔图九〕“南海I号”乾道和淳熙年号纪年款

四、对“南海I号”酱釉器的新认识

前文已述,此次调查缘起于对“南海I号”酱釉大罐的认识问题。关于此类大罐的研究,目前成果最丰富的是香港学者黄慧怡,是前述较早认定“南海I号”有奇石窑产品的学者。她对新加坡福康宁遗址的相关研究涉及广东、香港及东南亚地区的丰富材料,分析充分透彻。2018年《南海Ⅰ号沉船考古报告之二——2014〜2015年发掘》出版后,李灶新和李岩等学者也认为“南海I号”部分酱釉大罐产自奇石窑。李灶新在整理广州南越国宫署遗址的宋代材料时,对同类大罐也有独到研究,区分了奇石窑系统和福建磁灶窑系统器形,同时还认为除酱釉大罐外,船上其他酱釉器,如瓜棱执壶、器体较小的罐子等都来自奇石窑。最具代表的就是2014年“南海I号”发掘简报中的“前公用”墨书酱釉执壶。

除相关的年度发掘报告,此类“南海I号”酱釉大罐的成份分析报告中也介绍了所选标本情况,挑选标准主要有以下几种:第一类是明显有广东奇石窑特征,并与南越国宫署遗址出土标本高度一致的标本,这类器体一般较为厚重,釉质平滑,流釉现象明显,胎质较细腻,肩耳间多饰方框等戳印;第二类是与上述器形相近,但器体较轻薄,釉面稀薄斑驳,胎质含砂量大,轻脆易碎的一类大罐,易与第一类混淆;第三类则为鱼鳞纹特大罐,与前二者相差较大,但亦需明确其是否来自广东窑口。成份分析结果也表明“南海I号”第一类和后面两类差别明显,与考古类型学的判断一致。由此,“南海I号”酱釉大罐的产地问题得到重新认识,前者来自奇石窑等广东窑口,后者窑口有待确认〔图十〕。

〔图十〕“南海I号”第一类和第二类酱釉罐

“南海I号”出土的酱釉大罐不管是广东系统还是其他地区的产品,胎质与硬度均较差,介于陶器和瓷器之间,有的叫陶,有的叫瓷或者炻器,名称有待进一步统一,但不影响相关学术研究。而广东窑口的这类大罐目前还很难区分是奇石窑还是南海官窑,或者还会有周边其他地区窑口。此次调查仅认识到前文所述,奇石窑有刻印字款或印有花纹年号吉语的产品,而文头岭暂只见姓氏、宅号、酒香等字款,但故宫博物院早些年在“官窑”(文头岭)也采集到了印花纹的标本,因而并不能确定“南海I号”的酱釉大罐具体哪些属奇石窑或文头岭窑,这一问题还有待进一步深入研究。

五、小结与展望

奇石窑和南海官窑对于整个珠三角乃至广东岭南地区的窑业考古研究都有重要意义,内需在广东全省甚至粤港澳大湾区的高度把握和厘清省内同期各大窑口之间的关系,外需密切关注中国南海及新加坡等东南亚地区的相关沉船和贸易港口遗址出土的相关遗物线索。应当紧抓“南海I号”整理研究契机,进一步探索研究清楚广东窑口外销陶瓷的生产、流通、使用面貌和贸易线路。

奇石窑和文头岭窑既有联系又有分工。前述《广东出土五代至清文物》图录及相关论文已提到文头岭窑出土彩绘执壶、瓷鼓等与西村窑应有先后承袭关系,从采集的文物器类和装饰方法等来看,两者确实有不少共性。现在更能确定的是,前者烧至南宋,或许是作为宋代政治文化中心之一的广州地区窑业向外迁移扩散的体现。该时期西村窑还处在仿北方窑口的阶段,南海官窑和奇石窑就有较为明确的本土化器形和纹饰了,其时代发展进程也更为清晰。奇石窑与西村窑的共性虽然相对较少,但其盆类器形及其印花风格等也与西村窑者有一定的联系。如前所述,学术界讨论较多的是奇石窑与石湾窑的关系,在此需要关注的是,南海地区发现的奇石窑的彩绘陶瓶,包括石湾小望楼岗出土陶瓶的彩绘风格,与深圳南头宋元墓出土的梅瓶,湛江海域出水的陶瓶、越南地区的彩绘军持以及雷州窑和越南地区出土的褐彩瓷罐,其彩绘风格都有千丝万缕的联系,其中应该涉及广东窑业技术的传播与交流,是广东陶瓷考古的重要课题。

此外,本次调查发掘工作从“南海Ⅰ号”沉船部分陶器问题出发,开创了沉船考古回到陆地的研究工作模式,通过实践成功达到了预期目标。“南海Ⅰ号”还有众多不明窑口的陶瓷器有待确认,这也为其后续相关研究打开了新思路,同时南海窑口陶瓷器的确认也有着更重要的意义。“南海Ⅰ号”出土的此类陶罐不纯粹是货物,同时还是生活用器,多是盛储酒水食物所用,尤其以自铭“酒墱”最为突出。可见“南海Ⅰ号”沉船上的部分陶瓷既是海洋生活用品,又具有商品贸易性质,是一种特殊的贸易模式。此类“酒墱”类大罐又大量出现在广州南越国宫署遗址宋代地层或水井等遗迹中〔图十一〕,并与宫署遗址内有明确记载的“公使酒库”遗址密切相关,《宋会要辑稿》还有明确有关广州官方有宴请番舶的记载。如此,以南海窑口酱釉大罐为线索,出土的部分陶瓷器可明确为南海窑生产,通过珠三角水道交通到达广州官方或个别宗族大姓酒坊订做盛酒器国内消费市场,再到海外贸易补给或者官方宴请馈赠,最后出洋遇难于下川岛海域。至此,可以使学术界对“南海Ⅰ号”最后离岸的港口是否是广州的质疑得以解开。此外,对“南海Ⅰ号”的走私性质问题也应重新认定,广州在南宋时期海上丝绸之路上的贸易市场中也依然占有非常重要的历史地位。

〔图十一〕“南海Ⅰ号”和南越国宫署遗址出土“酒墱”

此次考古工作,除进行传统田野考古调查和发掘外,结合佛山本地博物馆民俗学等学科优势,还针对本土宗族溯源、开村历史、烧窑传说等方面开展了与南海窑业相关的本土考古人类学调查探索。如奇石窑西门村窑址发掘期间,在对西门村梁氏清同治年间抄写本族谱进行研读时发现,梁氏祖先溯源至南宋末年纪事清晰。该族谱记宋末元初,其祖秦源公梁福曾陪辇碙州,后宋师大败,被捕后又逃脱,最后“踯躅厓山,由浮邱而遍白云,历西樵而至奇石⋯⋯”虽然所记事件和时代与南海窑业生产无直接关系,但侧面反映了当时的水路交通路线非常清晰。说明至少在南宋末年,崖门出海口到广州一带与南海西樵、奇石一带交通非常发达。“由浮邱而遍白云”尚不明确是否描述的是广州一带,但至少应当包括奇石沿东平河及西江水道南下的出海路线。早年在新会官冲窑就发现了“政和二年”款的酱釉陶罐残片,当时还以此作为官冲窑烧造年代下限的依据。但现在看来,这应也是奇石窑产品。同时,珠海平沙考古发掘也发现了大量宋元陶瓷器,其中也有部分南海窑口产品。

奇石窑还曾出土自铭“奇石”款陶片,现藏佛山市博物馆。奇石村由来已久,其背后的历史也涉及南海地区地名学研究的重要方向。包括南海大量如“官窑”“丹灶”“瑶头(窑头)”“灶岗”等地名,本地烧窑传说也是由来已久,有不少甚至确实发现了与之相关的宋代窑址。

此外,还有两宋时期地形地貌变迁、海陆变迁、历代水道交通变化等问题,亦非常值得关注。现在的珠三角成陆面貌是以明清以来大规模堤围建设为基础形成的,千年以来,珠三角的海岸线和水陆交通状况均发生了很大变化,这是在南海甚至整个珠三角地区窑业生产流通研究中需要直面的难题。因此,跨学科、跨行业合作交流研究势在必行。

[作者单位:广东省文物考古研究院、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)]

(责任编辑:郭洋梦莎)