摘要:甘肃省洮河流域的齐家坪遗址是齐家文化的一处大型聚落。此次通过一系列地表调查、地球物理探测、数字测绘、采集遗物分析和针对性的试掘,对这座遗址的结构和内涵有了更加全面的认识,揭露了这座早期青铜时代遗址的复杂性。初步结果显示,齐家坪遗址有明显的分区规划,可分为生活居住区、公共墓地和制陶手工业区域。而且在生活居住区的中心也有墓葬的分布。上述结果有助于我们在齐家文化交互作用圈的脉络下深入考察齐家坪的聚落形态,同时也验证我们这个项目采用的方法在洮河流域考古研究中的潜力。

齐家坪遗址位于甘肃广河县齐家镇(原排子坪乡)的洮河西岸(图一)。1924 年,安特生在洮河流域进行考古调查时首次发现并进行发掘,发现了与仰韶文化截然不同的遗存,认识到这是一支新的考古学文化,遂称其为齐家期,并将其置于仰韶期之前,即他提出的甘肃远古文化六期说之首。安特生提出的仰韶彩陶西来说以及齐家早与仰韶的观点受到中外学者的诸多质疑。然而,也正是因为他的开创性工作,齐家文化开始受到学术界的关注。

齐家文化分布广泛。迄今为止,在甘肃、青海、宁夏南部和内蒙古等地均有发现,仅在甘肃省就有遗址2700 余处。对于齐家文化的源头,目前学界尚无定论,但一般认为可能与陇东的常山下层遗存有关,并在发展过程中较多地受到客省庄文化、马家窑文化的影响。齐家文化的特点主要表现为彩陶衰落,有较多的铜器和玉器,占卜和祭祀系统也得到了发展,农作物和畜养多元化,包括东亚、中亚和西亚驯化的动植物,如粟、黍、大麦、小麦、猪、狗、绵羊、山羊和牛。此外,齐家文化的社会阶层分化加剧,出现了包括权杖头这类源自西亚的象征权力的文化特质。从其所在地理位置和时代背景看,齐家文化联系并促进了跨欧亚大陆东西、南北的史前文化交流,是前丝绸之路的重要奠基者。许多学者注意到,齐家文化有着广泛的文化交互圈,对古代中国的青铜文化发展有独特的贡献。

作为齐家文化的命名地,齐家坪遗址在国内外有很大知名度。但以往该址的发掘主要是墓葬,对整个遗址的布局、规模尚不清楚。目前,除了民和喇家遗址 发现相对较全面的资料外,非常缺乏对聚落遗存、居址和与手工业生产相关遗迹的整体认识,不同规模的聚落在布局和功能上有无差异等还需要更多的田野工作,同时也缺乏绝对年代的数据。这一窘境在很大程度上制约了学界对齐家文化的认识。以齐家坪遗址为例,即使先前已有一定的工作积累,但对该址的整体认识仍需深入的系统调查和发掘。

鉴于上述,洮河流域考古项目(北京大学、甘肃省文物考古研究所、哈佛大学的国际合作)选定齐家坪遗址作为重点考察遗址之一,主要目的是探讨洮河流域新石器时代晚期到早期青铜时代的文化与社会演变,特别着重于社会文化变迁与生业、手工业技术变革的关系。采用的田野工作方法有测绘、地表调查、物探和针对性的小规模试掘。在考古工作基础上,选取各类标本进行科学分析与年代检测,深入探讨各项技术变革所涉及的社会文化脉络与时空环境背景。

本文是洮河流域考古项目在齐家坪遗址所做田野工作的初步认识。此次工作,主要试图解决下列问题:(1)厘清聚落布局,着重取得与生业和手工业生产相关的考古学证据;(2)评估洮河流域考古工作的田野方法验证研究手段的效益与局限。初步结果显示,齐家坪遗址可分为生活居住区、墓地和制陶区。经比较,对该址有了新的认识,也提出了新的问题。

一、研究简史

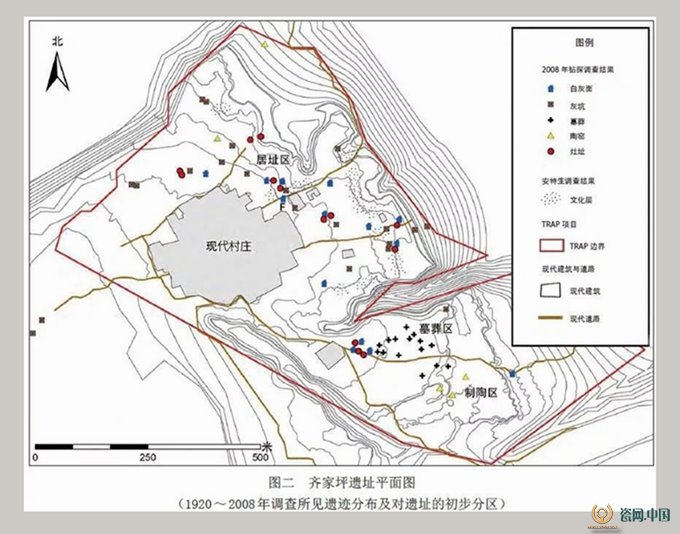

齐家坪遗址东临洮河,西傍山岭,是洮河西岸的一处缓坡台地,西北高东南低,南北各有一深沟(图二)。台地与河面高差约100 米,海拔1880 ~ 1920 米,地理坐标为东经103°49′~ 103°50′、北纬35°29′~ 35°30′。整个台地长约1000、宽约500 米,台地中间有一东北—西南向的深沟,几乎将整个台地切割为两半。齐家坪村现分布在深沟以北,台地范围主要为农田。

安特生当年对齐家坪的地形和遗迹分布有清楚的纪录。当年他在调查时,用平板仪测绘了一幅1:8000 的平面图,明确标出遗址地形及文化层的分布(图二)。他所了解的遗址集中在村北部的台地,发现有范围长约500、宽250 ~ 350 米的连续堆积,特别是在面临洮河的台地边缘发现厚1.5 ~ 2.5 米的文化层。南部台地仅在地表发现有陶片,未见文化层。由于未发现墓葬,他认为这是一处居住遗址。他当年发掘的地点应在北部台地,出土许多陶片、石器、骨器和兽骨。但具体地点今天已无迹可寻。这批资料后由M. Bylin-Althin 整理发表。值得注意的是她认为齐家期的年代较安特生推测的要晚,可能已属于金属器时代。

1944 ~ 1945年,中央研究院历史语言研究所和中央博物院、中国地理研究所、北京大学等单位合组西北科学考察团,前往甘肃考察和发掘。据夏鼐日记可知, 他曾于1945 年4 月14日首次到访齐家坪。在村子附近发现“数处有灰层,有一处且露石灰面”。5 月7 日,他再次到来,注意到该址出有辛店文化陶罐。隔日,又在发现辛店陶罐的农田以西发掘一条长25、宽2 米的探沟,在地表下170 厘米见生土。夏鼐未找到辛店文化地层,但在1 米深的齐家地层发现一片甘肃仰韶文化(马家窑文化)的彩陶片。5 月13 日,他在魏家嘴村杨洼湾遗址发掘2 座齐家墓葬,其中在1 座墓的填土中发现两片彩陶片。根据齐家坪和杨洼湾的发掘,为仰韶文化和齐家文化的年代早晚找到了重要的证据,齐家文化应晚于仰韶文化,年代不会比公元前2000 年早过许多。

1947 年,中央地质调查所委派裴文中率队赴西北进行考古学、地质学调查。他和米泰恒对齐家坪的认识与安特生和夏鼐的描述大致相似,但他指出:“村南有一甚深之沟……沟南有甚少且甚薄之灰层……村东有较宽大之台地,地面稍低之处,即有灰层露出,且有墓葬甚多,村东沟之两旁,亦有灰层及薄石灰层露出”。他在村东一土崖旁做了发掘,在地表下0.9 米处发现一座残破的白灰面房址。根据此次调查和试掘结果,他认为齐家坪的地层和陶器并不能证明安特生所言齐家期早于仰韶期的观点。他还建议将齐家期改称齐家文化。认为“居住及埋葬于齐家坪之人类,除辛店期者外,似为另一民族,有不同之另一种文化,名之为‘齐家文化’(仍袭用安氏旧名),与彩陶文化为不同之系统”。

1957 年,甘肃省文物管理委员会在临洮、临夏两县展开考古调查,并将齐家坪遗址的文化性质定为单一的齐家文化,估计遗址面积12万平方米,文化层厚0.5 ~ 1.5 米,所估算的面积与安特生的一致,可见当时对遗址的认识仍局限在齐家坪北部台地。

1975 年,甘肃省博物馆先后两次对齐家坪遗址进行发掘。第一次发掘区编为A 区,开探方19 个,发掘面积384.75 平方米,清理墓葬112 座、祭祀遗迹2 处、灰坑2 座。第二次发掘区编为B 区,开方3 个,发掘面积208 平方米,清理房址2 座、灰坑15 个、墓葬5 座。另在配合农田水利建设过程中清理墓葬1 座,位于B 区西南,但不在发掘区范围。两次发掘共清理墓葬118 座。其中,单人葬82 座,合葬36 座。出土遗物包括大量陶器、石器、骨角器、牙饰、铜器、卜骨等(图三)。有学者认为,多人合葬墓像有殉葬迹象。此次发掘虽有记录,但发掘的确切位置已不可知。近来,广河县咨询当年的发掘者得知,A 区位于村东南台地,B 区位于村子东部。此次发掘的重要性在于,确认齐家坪遗址不仅是居址,还有墓地。

为了解齐家坪遗址的分布、布局和地下遗存的整体性。2008 年,甘肃省文物考古研究所委托陕西龙腾勘探有限公司对该址进行了系统钻探。发现各类文化遗迹79 处,包括房址16、灶址4、灰坑25、墓葬18、陶窑5 座。初步判断上述遗迹均属齐家文化,确认遗址范围为50万平方米,遍布整个齐家坪台地,其中遗迹密集区被分为两部分,一是遗址中心区,位于村北部的台地,面积约16 万平方米,文化堆积厚0.5 ~ 2.3 米。该区地表可见大量陶片,钻探发现遗迹分布密集,有房址、灶址、灰坑、窑址、踩踏面及大面积的灰土和灰沟。二是墓葬区,位于村东南的台地,面积约2 万平方米,除发现排列有序的墓葬外,还分布有相对集中的房址、窑址及零星的灰坑、灰沟。钻探报告指出,相较于北部台地,南部台地遗物较少,地层堆积简单,未见大范围的文化层。这次钻探结果与前人的调查结果相符,但提供了更全面的数据。

2013 年,陈玭参与齐家坪遗址1975 年发掘报告的整理,以该址为基础撰写了博士论文,对齐家文化的分期和源流进行了探讨。论文以陶器分析为主、地层学为辅,将齐家坪遗址分为三期,齐家文化分为四期,齐家坪一至三期分别属于齐家文化的二到四期。排除无法分期的墓,该文实际认为,齐家文化二期(齐家坪一期)墓有5 座,三期(齐家坪二期)的墓有57 座,四期(齐家坪三期)的墓仅3 座。可见齐家坪墓地以齐家文化三期为主体。该文还指出,齐家坪所出陶器与临潭陈旗磨沟的齐家文化陶器基本相同,后者应属齐家文化三、四期。最近,北京大学考古学年代实验室检测的齐家坪人骨年代在公元前1700 ~ 1500 年间。考虑到已知齐家文化的年代跨度集中在公元前2300 ~ 1900 年,齐家坪墓地的年代应属齐家文化晚期。由于检测的齐家坪人骨数量有限,此数据是否有足够的代表性,还需要更多的取样分析。陈玭的论文还指出,从齐家文化二期开始,齐家文化的分布重心开始向洮河流域转移。考虑到齐家坪遗址的面积,或许该址是齐家文化三期时的一座大型聚落遗址。

陈玭的论文还详细分析了已发掘的118 座齐家坪墓葬。值得注意的是,她将齐家坪的陶器分为A、B、C 三组,三组共存。A 组为主体,B、C 两组不见或鲜见于其它齐家文化遗址,并认为这是洮河流域在齐家文化三期时受到北方草原文化因素影响的结果。后两组陶器包括泥质厚胎大口罐、泥质厚胎瓮、薄胎细绳纹罐(部分器表贴塑细泥条“蛇纹”)、薄胎圜底彩陶罐等。此类因素约占已发掘齐家坪墓葬陶器的10%。安特生当年在齐家坪的发掘也曾发现此类文化因素,此即《甘肃考古记》中所提到的“康式陶器(Kamm-Keramik)”,即器耳或口沿饰篦纹的薄胎细绳纹陶器。陈玭指出,齐家坪陶器的外来因素还包括M1(齐家文化三期)出土的陶盉,与磨沟M1202 所出白陶盉一样,与二里头文化的同类器相似。此外,齐家坪个别墓(M20)还共存有寺洼文化陶器,与磨沟遗址的发现相似,证明洮河流域齐家文化晚期与寺洼文化早期有部分重合。

二、测绘与地表调查

2008 年的钻探结果有助于我们对齐家坪遗址的布局有了较完整的认识,但对遗址聚落的发展演变还不清楚。此外,2008 年勘探绘制的地形图与该区域的卫星图像无法吻合,这类误差也使得探勘发现遗迹的确切位置难以对应。考虑到上述缺憾,洮河流域考古项目再次对齐家坪遗址进行测绘,并开展系统的地表调查及地球物理勘探。

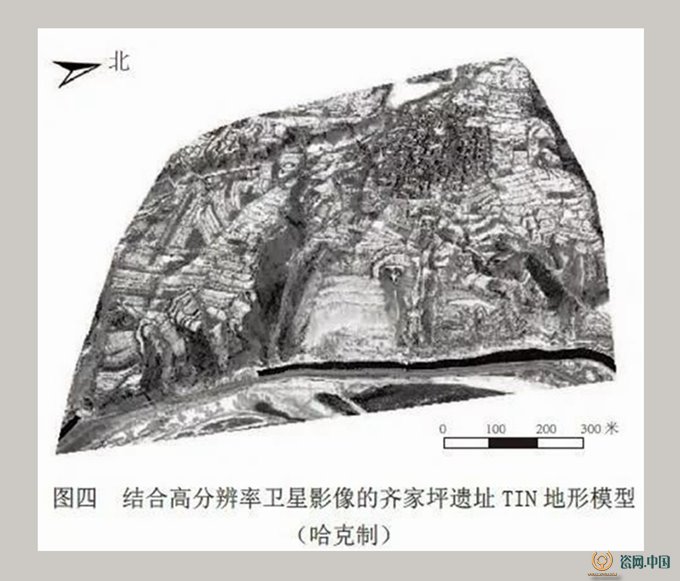

由于齐家坪是洮河流域考古项目系统调查的首个遗址,在此进行测绘和地表采集的方法会根据具体情况随时调整修正。方法是,首先设置控制点,以便使用RTK-GPS 将全站仪测绘结果与遗址卫星影像结合。通过一番摸索,我们在遗址设立20 多个控制点,再使用2 个RTK-GPS 测绘遗址和周围地形,收集到2000余个测绘数据,在此基础上绘制了遗址数字高程地图和TIN 地形模型(图四)。结合这些数据和高分辨率的单波及多波段遗址卫星影像,制作出精准的遗址区域地图。

除了测绘,还在齐家坪遗址展开系统的地表调查,将遗址分为八个调查区(图五,A),再根据地表情况做进一步分区。最初使用拉绳法,即每隔50 米设一中心点,从每个中心点拉出一个10 平方米的圆形采集区,采集区内遗物全部采集。但很快发现,就拉绳法而言,遗址大部分区域地表陶片密度不足,并不适用这种方法。考虑到遗址地表现在主要为农田,遂将地表采集改为以大小不一的农田为单位,项目组成员以10 米为间隔沿直线方向徒步调查。调查时使用一套可在平板计算机操作的地理信息系统绘图程序(GISPro by Garafa),同步标记并绘制每个采集区的边界。总共调查并绘制234 个采集区(图五,B),采集8000 余件陶片。再将陶片清洗、编号,依照所属文化、年代、陶质、器形和纹饰分类统计。在采集的8632 件陶片中,91%(N=7890)属齐家文化,少数属马家窑、半山和马厂类型(N=126)、寺洼文化(N=8)、辛店文化(N=3)、战国或更晚的历史时期(N=528)、无法辨认属性(N=77)。可见齐家坪遗址主要是以齐家文化为主的遗留。

经对每一采集区的陶片统计,绘制出遗址陶片分布密度图(图五,C),以推测不同区域的使用密度。结果显示,地表陶片分布密度为每平方米0 ~ 70 余件。由于绝大部分(91%)陶片属齐家文化,已没有制作不同时期陶片分布密度图之需要。采集陶片的统计结果与2008年钻探调查结论大致吻合,也与安特生和裴文中当年的观察相符,即北部台地陶片分布密度高,南部台地陶片分布密度低。陶片的数量或重量都显示出两个区域的陶片密度有明显差异。

三、地球物理勘测

同时,我们还在齐家坪遗址展开地球物理勘测。物探方法可快速评估地下大范围遗迹的分布和可能的内涵,且不对遗迹造成任何破坏。应用于考古探测的地球物理技术有多种,各有优缺点。基于下列几点原因,我们决定在齐家坪遗址采用磁力勘测法。第一,洮河考古项目的重点是研究生业和手工业技术变革,而磁力测量已被证实可有效探测到火烧导致磁力增强的土壤或粘土,如陶窑或熔炉。此法也能探测其它磁力特征较微弱的遗迹,如灰坑、沟渠和房屋地面等。第二,磁力探测不会对农田里的庄稼造成太大损害,便于在遍是玉米田的齐家坪使用。第三,磁力测量可侦测到所有铁制品,因此不适合在城市附近或有金属结构的地方使用。齐家坪遗址并无太多这方面的干扰。

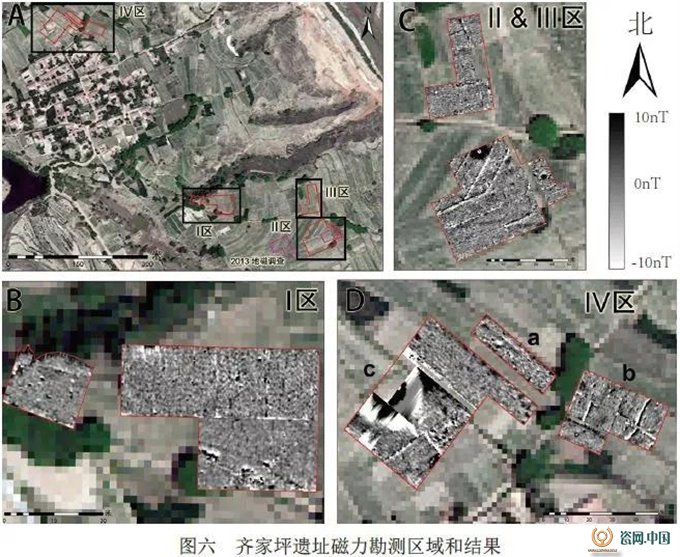

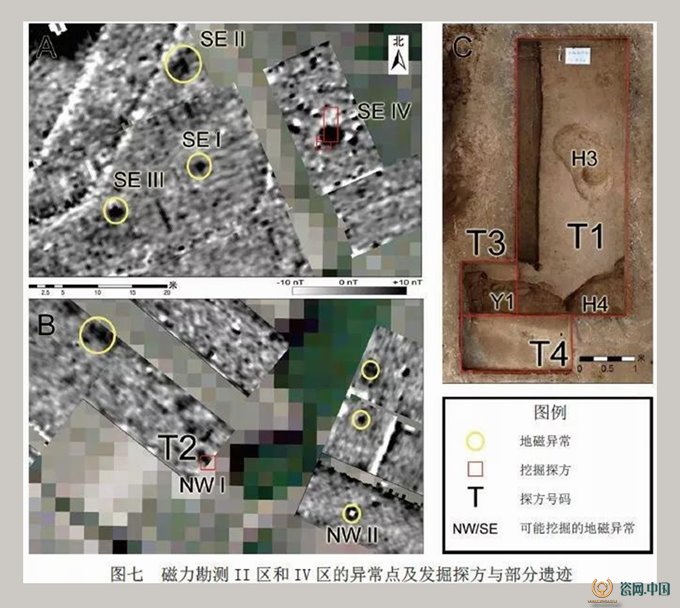

2013年5月,我们在齐家坪遗址进行了小规模试验,以测试黄土堆积是否适合于磁力仪的调查。这次试验布置了五个20 米见方的探测方格,其中三个方格在同一农田内,另两个在向东70 米外的另一农田(图六,A)。选定这些地点是因在钻探时发现有烧土遗迹。为在有限时间内记录探测区磁力强度变化的最大分辨率,我们在每个方格中间隔0.5 米设置一步行线,沿步行线每0.125 米测量一次磁力强度。此次试验仅一天,在遗址现场用Geoplot3.0 将测量数据下载并快速处理,再用一手持钻具钻探其中两个磁力异常点。其中一个磁力异常点发现有红烧土和白灰面,另一异常点SEIV,(图七,A)发现有近两米厚的红烧土、草木灰和灰土。根据试验结果,我们认为,磁力测量法可在洮河流域的黄土堆积有效辨识与考古遗留相关的磁力异常。

基于试验的成功,2014 年夏,我们在遗址四个不同区域展开更大范围的磁力探测,探测范围11650平方米(图六,A)。探测方格布置在2008 年钻探调查发现遗迹或地表陶片分布密集区。每个探测格20 米见方,空间较狭窄和受限区域为10 米见方。探测方格设置受限于较宽、较高的田埂、树林、现代建筑和道路等。

探测方格采用皮尺和全站仪测绘,结合RTK-GPS 测点,以便在投影UTM48N 上标示出探测格的位置和范围。此次调查使用GeoscanFM256 fluxgate gradiometer 磁力仪。在每个探测方格收集磁力数据时要重新较准仪器,磁力仪探测的灵敏度设定为0.1nT。每天调查结束,就用Geoplot3.0 下载和处理磁力仪数据。然后结合软件中的不同功能处理每个区域的原始数据,包括clipping、zero mean traverse、destaggering、low pass filtering 和interpolation。同时输出全站仪测绘探测格范围并将其输入ArcMap,再根据全站仪测绘点进行地理坐标定位。其后,再选择一些磁力异常点钻探,对比钻探和磁力探测结果。

2014 年探测I 区包含5 个相连的20 米见方探测格,一个长25、宽20 米的探测格,总面积2500 平方米(图六,B)。I 区的明显磁力异常主要由土壤中的现代金属残片造成,但一些潜在的磁力异常还需更多的物探才能解读。如在I 区西部独立探测方格内,除了疑似铁制品造成的异常,还侦测到其他几个异常点。我们对这一结果感到奇怪。2008 年钻探调查此区域发现几处白灰面,但这些遗迹并未在此次磁力探测中显示。2013 年的试验得知,磁力探测能侦测到白灰面遗迹。整体而言,I 区磁力探测结果较难解释。其部分原因可能是调查伊始,磁力仪操作者和助手尚在适应当地的地形,在仪器设置和操作上面临较大挑战。此外,该区域的磁力探测结果可能受到两个额外因素干扰,一是南边的遗址管理所,二是邻近道路的过往车辆。

II 区探测结果较清楚(图六,C)。探测的首要目的是寻找与考古遗迹相关的磁力异常,其次是重新定位2013 年在该区发现的两个磁力异常点。II 区地形相对平缓,系高差较小的农田。此区含8 个20 米见方的探测格和几个较小的探测格,面积3550 平方米。探测结果不仅重新确认了2013 年侦测到的两个大的磁力异常SEI、SEIV(图七,A),还在附近发现另外四个大的(直径约5 米、强度+12nT)异常。图七标示了六个异常中的四个。其中两处异常(SEI、SEII)进行了钻探,地表下50 ~ 80 厘米出现明显的红烧土、草木灰和其它火烧遗留。这一深度与前一年钻探遗迹(SEIV)的深度一样,与2008 年钻探报告的遗迹深度也一致。

在II 区北侧的III 区未见明显磁力异常(图六,C),III 区探测1600 平方米, 虽然有很多小的磁力异常,但形状和强度都不像考古遗迹,其中缘由还不清楚。

在IV 区展开磁力探测是因为此区地表调查发现密集的陶片。探测方格包含a、b、c 三小区,共4000 平方米(图六,D)。其中在IVa 区发现可能由铁片造成的磁力异常。IVb 区发现三个大的磁力异常,每个范围直径2.5 ~ 4.5 米(图七,B)。其中最南端的磁力异常与磁力仪对已知窑址的典型判读(±15nT)相似,但不排除铁片的可能。另外两个异常显示为强度+5nT的紧密结构,其性质不清楚。在IVc 区探测格北缘发现许多正向异常。除了北缘五个直径3.5米多的异常外,此区还有五个规模和强度相似的异常。可惜IVc 区的很大部分受到大的金属管道和铁皮屋干扰,影响到周围直径30 米范围的磁力测量结果。此外,IVc 区东缘农田的金属碎片也干扰了探测结果。尽管存在这些问题,IV 区仍有许多磁力异常值得进一步检测。

2014 年的磁力探测结果在每区都不同。总的说,发现大量可能由考古遗迹造成的磁力异常。通过对II 区的异常钻探,这些遗迹很可能属于齐家文化。遗迹中含大量火烧物质,可能是灶坑或窑址。2014 年磁力探测的另一目标是重新定位2013 年侦测到的异常,将II 区探测结果与之前的重迭,发现两年所探测到的磁力异常一致。因此,磁力探测结果是可靠的、并可重复检验的。

磁力探测的最后一个目标是定位2008 年钻探调查发现的遗迹。将钻探的遗迹分布图与磁力探测结果数据重迭。我们发现,在II 区钻探的一个窑址位置非常接近磁力探测发现的有严重火烧异常的区域。此外,该区域还侦测到许多钻探调查未见的异常,包括下面将讨论的一个经发掘证实的窑址。因此,在黄土中探测考古遗迹,磁力探测显然有其优势和潜力。此法与传统钻探调查的结合将有助于更全面、更快速地辨识遗迹的分布、位置和性质。

四、初步发掘结果

为厘清物探的磁力异常属于何种遗迹现象,了解遗址不同分区的关系,2016 年夏,项目组在齐家坪进行了为期一周的小规模试掘。主要关注两个磁力异常点,一个在II 区,一个在IV 区。

II 区发掘主要针对最东边磁力异常(SEIV),异常直径近3 米,强度+12nT,周围还有几个彼此间隔约15 米、强度、范围相似的异常(图七,A、C)。这个异常点的海拔较其它异常所在略低,遗迹深度应最接近地表。2013年地表调查和磁力探测时, 曾钻探过这个点,地表下60 厘米左右出现草木灰、红烧土和其它证据,上述考古遗留延伸至地表下2 米余。

2016年,我们布置了长5、宽2米的探方(T1),将探方南壁横切异常(SEIV),以便解剖遗迹。在异常往北、探方范围内未见其它明显磁力异常。所有挖出的土全部过筛(孔径5 毫米)。发掘时以自然层为主,人工层为辅,自然层之中采用人工分层,人工层厚度控制在10 ~ 20 厘米,以便记录遗物出土深度。每个人工层和自然层都有单独地点编号(Locus number)和记录表格。发掘时,随时采集土样供浮选使用。发掘至地表下43 厘米时,在探方西南角平面出现宽约10 厘米的红烧土混杂烧结灰土的结构,从西壁延伸至南壁。最后了解到这条烧土是一陶窑局部,窑(Y1)的规模较大、保存较好,恰好位于磁力异常(SEIV)点上。窑东端被探方东南角一灰坑(H4)打破。磁力探测未侦测到此灰坑和探方中另一出有少量遗物的浅坑(H3)。但不排除本次发掘针对的磁力异常(SEIV)是由陶窑和灰坑一起造成的(图七,A、C)。下一季度的发掘将着重揭露整座陶窑并厘清与H4 的关系。包括用热释光和碳14获取它们的绝对年代。

针对IV 区一长2、宽1.5米的磁力异常(NWI),我们布了2 米的探方(T2),在耕土层下出现两个迭压的灰坑(H1、H2)(图八,A)。两座灰坑区别不明显,H2 分布在探方北部,坑底比H1深。H1 不规整,较浅,出有陶片、骨头、红烧土和历史时期的砖瓦。H2 为大口,底部较小,微凹,坑口和坑底直径为1.8、1.1 米,深75 厘米,出土大量动物骨骼,包括猪骨、羊骨及少量牛、狗、鹿、啮齿类动物、野生牛科动物和鸟类骨骼。H2 接近坑底发现卜骨2 块,一为羊的肩胛骨,有5 处灼痕。另一块为碎裂的中型牛科或鹿科动物肩胛骨,至少有15 处灼痕(图八,B)。它们与此前在齐家坪等遗址所出卜骨相似。

五、遗址结构及其社会意涵

洮河流域项目的测绘、地表调查、物探和发掘,相当程度地提升了对齐家坪遗址的整体认识。齐家坪遗址有较明显的分区规划,聚落一部分压在现代村庄之下,区功不很清楚。在缺乏更多发掘材料的情况下,很难判断不同区域的关系。就目前的资料看,不同区域大致同始共终。

齐家坪村北台地为主要生活居住区(图二)。安特生当年在此区发现多处文化剖面,出土数百件陶片、石器、骨角器、兽骨等。夏鼐、裴文中也在此区观察到文化堆积层。裴文中还在村东发掘一座白灰面房址,当时虽无法确定其是否属齐家文化,但就目前材料看,可能性极高。1975 年发掘的B 区也在村东,发现有房址和灰坑。2008 年的钻探将此区称为遗址中心,发现生活居住遗迹及厚2.3 米的文化层。地表调查时,在此区发现密集的陶片分布。在村东北一道路旁断面发现白灰面房屋1 座(图二,F)。此区物探也侦测到大量异常,很可能是灰坑或灶坑,但还需钻探确认。此区发掘的T2 也发现灰坑和大量陶片、兽骨等废弃物,证明这里的生活居住区性质。

齐家坪遗址有专门的墓地,但有些人死后却葬在生活区。1947 年,裴文中和米泰恒曾观察到村东台地有许多墓葬。1975 年发掘B 区在村东清理遗迹有5 座墓葬。据陈玭的分期,居住区的墓与墓地有如下差别。第一,齐家坪遗址发掘的118 座墓中,单人葬82 座,合葬36 座。居住区的5 座墓均为单人葬。第二,墓地的墓向多朝北或西北,朝西的较少,比例约为3:1。居住区的5 座墓仅1 座朝北,余皆朝西。第三,居住区这5 座墓有2 座为儿童墓,1 座可能是未成年男孩,仅1 座可确认为成年男性。第四,居住区的墓随葬品不多,仅有陶片或1 ~ 2 件齐家的陶器,不见陈玭分为B、C 两组的外来影响陶器。将不同人群葬在居住区和墓地的例子也见于永靖大何庄和秦魏家。陈洪海认为大何庄和秦魏家属同一聚落,秦魏家为统治集团成人公共墓地,统治集团未成年人和被统治集团的人死后葬在大何庄居住区。2014 年青海民和喇家遗址发现两座葬在居址的墓,皆随葬有多件齐家文化的玉料,无其它陪葬品。齐家坪葬在墓地和生活区的人群可能存在社会阶层、分工或族群差异,但具体还需更多发现及与其它墓地的比较厘清。

齐家坪的公共墓地位于南部台地东北隅,与生活区相隔一冲沟(图二)。2008 年在此区钻探出18 座未发掘墓葬,现在排水沟仍可见人骨遗骸。1975 年发掘的A 区确切位置不详,就现有资料,大致就在此区。地球物理探测未在该区侦测到任何异常。此结果并不意外,因为磁力探测无法侦测墓葬。就目前情况看,此区为墓地,但范围不清。在墓地西边钻探出几处房址,这些房屋的功能与居住区的异同也有待日后发掘厘清。整体看,齐家坪这种居址在北、墓地在南的聚落布局与大何庄遗址在北、秦魏家墓地在南的布局相似。陈玭还指出,两处墓地的使用都是从近水一侧开始,再向山坡方向蔓延,类似现象也见于临潭陈旗磨沟墓地。

紧连墓区的东南可暂定为制陶区。此区在齐家坪聚落之初已形成。1975 年发掘出时一座墓(M111)打破一陶窑,此墓位置就在发掘A 区东南角。除这座陶窑外,2008 年在此区钻探出3 座陶窑,有窑室火道。此布局显示这里可能有一窑场。地磁探测也在此区发现大量火烧遗迹,其中一处为2016 年发掘证实。此区地表还发现1 件陶垫(图九,A),表明从制陶到烧制都在这里。此区还发现白灰面建筑和灰坑遗迹,是否与作坊有关,有待进一步研究。2008 年在北部台地北缘钻出2座陶窑(图九,B),不排除那里也有一制陶区。目前,齐家文化陶窑仅有个别发现,尚未找到专门的制陶区。齐家坪制陶区生产的陶器是仅供齐家坪使用还是有更广泛的用途,都还有待日后的田野考古。

齐家坪聚落的区域功能差异还可从采集陶片分析看出些端倪。相比较发现,南北两区所出陶片存在一些差异。南部台地陶片数量少于北部,生活居住区陶片分布密度高于墓地和制陶区(图五)。根据陶质、器表处理及对陶片的统计分析发现,不同区域的陶片组合有所不同。图十显示这三个区域陶片的质地和纹饰组合差异。就陶质看,生活区与墓葬区差异明显,制陶区介于二者之间(图十,上)。生活区的泥质陶、细砂陶和粗砂陶比例相似,各占齐家陶片的三分之一。墓葬区的细砂陶远高于泥质陶、粗砂陶。墓地比居址有更高比例的夹细砂陶。就纹饰看,三区中占比例最高的都是素面,绳纹、篮纹次之(图十,下)。相较于北部台地居住区,素面陶在南部台地的墓地和制陶区比例稍高,但差别不大。

此外,采集陶片中还有少量器表处理不同的其他陶器,包括陶衣(N=244)、抛光(N=338)、刻划纹(N=70)、附加堆纹(N=14)、彩陶(N=6)等。这些陶片数量较少,主要发现在生活区和制陶区,鲜见于墓区。由于完整器中这几类较罕见,就不一一讨论其功能了。

项目组正在对上述不同区域采集陶片进行统计分析和岩相分析,包括运用分层随机抽样法比较不同区域出土陶片的陶质成分和孱合料,希望能进一步探讨遗址不同分区的陶器使用模式。

六、结语

研究显示,齐家坪聚落的不同区域有不同的用途,这些区域大致同始共终。值得注意的是,在生活区中心台地也发现有墓葬,陶器形态和墓葬形制显示,这些墓的年代与墓地的墓同时。齐家坪死者最后被葬在居址区或墓地的决定机制为何?这是值得探讨的话题。

齐家文化吸收、发展、传播源自欧亚大陆不同区域的文化和技术传统。这些可由齐家坪遗址出土的陶器、铜器和动物遗存窥知一二。该址早年发掘和2016 年在北部台地的发掘发现有大量兽骨,包扩猪、狗、牛、山羊、绵羊等。另外,1975 年发掘还在M15 发现一堆马骨。这些动物最早并非在甘青地区被驯化,但在齐家文化时期已成为重要的生活资源。就陶器而言,齐家坪墓葬所出陶器可见北方草原文化和二里头文化的因素。齐家坪所出5 件铜器中最引人注目的是一面圆形带钮铜镜和有銎铜斧。有学者指出这类竖銎斧是塞伊玛-图比诺文化现象(Seima-Turbino Phenomenon)的因素。带钮铜镜的源流则尚无定论,但中亚西部出现的年代要早于新疆和甘青地区。齐家坪个别墓葬(M42、M44)还出有数百片绿松石。有学者注意到天水、二里头及四川广汉三星堆等地出土的绿松石镶嵌铜牌,或与甘青地区的绿松石镶嵌及新疆天山北路的镂空铜牌有渊源关系。此外,广河县齐家文化博物馆收藏有数件权杖头,也应出自齐家坪遗址。

史前东西文化交流的参与者除了齐家坪这类大型聚落,也有许多中小型聚落。青海贵南尕马台遗址地处齐家文化分布的西缘。该址出土铜器39 件,包括一件引起诸多学者讨论的七角星纹铜镜。但尕马台与齐家坪的生业形态差异较大,该址发掘年代也早,未收集动物骨骼,骨器原料经鉴定主要为羚羊、鹿等野生动物,未见家养动物。随葬品中也不见农业工具。在史前东亚与其他欧亚文明的联系上,这些位于不同环境背景的大小聚落中的人群分别发挥什么作用?所掌握的生业、手工业技术和交换体系有何差异?这些差异又分别造成何种社会文化效应?这些都是未来需要考虑的。

洮河流域项目的研究结合了地表调查、地球物理探测、数字测绘和针对性的试掘。结果证实这一多种方法的结合可提供宏观及微观的多种讯息,以了解整个遗址或个别的遗迹现象,可有效用于研究考古遗址的聚落型态。随着洮河流域项目的进展,我们会继续利用和精确化这套方法,以期在更广泛的时空框架下了解齐家文化及史前洮河流域的文化、社会、经济、技术演变。

(作者: 美国印第安纳大学;吴浩森(A. Womack) 美国耶鲁大学;哈 克(Y. Jaffe) 美国纽约大学;周 静 甘肃省文物考古研究所;王 辉 甘肃省文物考古研究所;李水城 北京大学 ; 台湾大学;傅罗文(R.Flad) 美国哈佛大学;原文刊于《考古与文物》2019年第3期 此处省略注释)