在古代书画中,不同时期的书画家都有不同的署款习惯。通过各自的署款式样,可以大致判断书画的时代。这是书画鉴定中的辅助依据之一。因此,我们考察古代书画的时代风格时,这是一个不可忽视的问题。

书画家所题款式中,一般有上款和下款之分。下款是指作者本人的名款,一般指署款;上款指接受书画的人的名款,但不是每件作品都有上款。一般说来,多数作品都是有下款或钤印记的。

一、署款断代

宋人的署款,一般比较简单,大多只写姓名,也有的加上图名等。一般是用很小的字写在树缝、山石或其它较为隐蔽的地方。广东省博物馆收藏有一件北宋人的《群峰晴雪图》,最初被专家定为明代人作品。后来去上海装裱的时候在树缝处发现有“熙宁辛”三个残字,谢稚柳观看后认为应该是宋代熙宁年间的作品。查熙宁年间,只有“辛亥”,因此该作品应该是作于熙宁辛亥年,即公元1071年,是一件有绝对年款的作品。据此可看出宋人书款的特色。

元代的文人画较为兴盛,所以款式基本上是诗、书、画相结合,这以黄公望、吴镇、倪云林、王蒙及赵孟頫为代表,这种情况到明代中期“吴门画派”的沈周、文征明、唐寅及其传人的款式中达到极致,后来的文人画家几乎都沿袭了这种传统。

明·吴伟《寒江独钓图》,绢本墨笔,116.5×67.5厘米,广东省博物馆藏

明·于谦款识

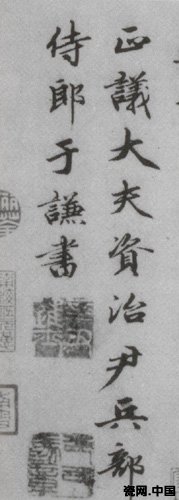

明代早、中期的不少画家书写款式都比较简单,有不少只署穷款,或只署姓名,如林良、王谔、李在、朱端;或郡望与姓名同署,如“四明吕纪”、“楚江倪端”;或只署字号,如“小仙”(吴伟)(图1)、“平山”(张路)、“海云”(汪肇)、“三松”(蒋嵩)、“再仙”(史文)、“石泉”(万邦治)、“双石”(叶双石);或字号与姓名同署,如“东村周臣”等等。一些宫廷画家习惯署上自己的官衔,如“武英殿待诏泷西边景昭写”、“武英殿直锦衣镇抚苏郡缪辅写”、“直武英殿东皋胡聪写”、“锦衣都指挥周全写”、“锦衣都指挥刘俊写”,这和宋代院画的书款方式是大相径庭的。这种款式一般是直立一行,所以又被称为“一柱香”款式。此外,在明代早期的书法中,也有不少的书款是落上官衔的,如“正议大夫资治尹兵部侍郎于谦书”(《楷书题公中塔图并赞页》(图2),北京故宫博物院藏)、“嘉议大夫礼部左侍郎羊城陈琏书”(《题陆游自书诗卷》,辽宁省博物馆藏)、“永乐十六年随次戊戌三月朔旦翰林学士奉政大夫兼右春坊右庶子臣杨荣顿首书”(《楷书题祭韩公茂文页》,北京故宫博物院藏)等。这种书款在明代初期的一些“馆阁体”书法中最为常见。

明·陈录《推蓬春意图》卷局部(广东省博物馆藏)款识

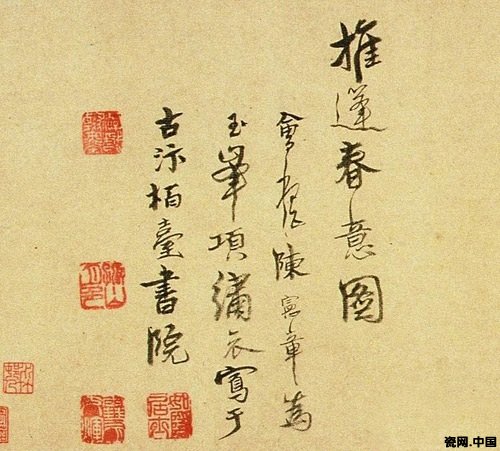

明代早期的画家,还习惯直接将画名书写在画中,如夏昶的《满林春雨》(南京博物院藏)、《奇石清风图》(香港中文大学文物馆藏)、《凤池春意》(广东省博物馆藏)、《半窗晴翠》(台北故宫博物院藏)、周文靖的《雪夜访戴》(台北故宫博物院藏)、《古木寒鸦》(上海博物馆藏)、颜宗的《湖山平远图》(广东省博物馆藏)、陈录的《烟笼玉树》、《玉兔争清》、《孤山烟雨》(北京故宫博物院藏)、《推蓬春意图》(广东省博物馆藏)(图3)、王谦的《卓冠群芳》(上海博物馆藏)、沈周的《庐山高》(台北故宫博物院藏)等。这种情况虽然在晚明及清代均有所见,但已经不普遍了。这反映出明代早期的一些书款特色。

清·王时敏信札

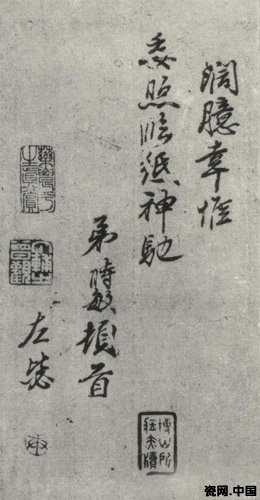

明代后期到清代前期的信札中,很多人习惯在书款之后加上“左冲”或“冲”字样。本来原意是表示此信结束了,是“左终”或“终”之意,因为“终”字不吉利,所以就改为“冲”。如王铨、李天馥、朱之藩、沈仕、严绳孙、吴伟业、杨文骢、毛大可、史可法及王铎等书画家均如此;也有少数书画家落上“左瑟”(如王时敏)(图4)、“左慎”(如董其昌)、“慎余”(如王原祁)等等。这种特有的书款方式大多见于明末,最晚在清代康熙时期,再晚便没有了,因此可以作为判定时代的一个标志。著名书画鉴定家刘九庵、苏庚春等均曾有专文论及此点,此不赘述。

至于清代以后的书画署款方式,便不再有鲜明的时代特色。书画家的构成也比较复杂,出现多元化的书款模式。书画上的题记和他人的题跋也比较多。清代中晚期以后,很多画家习惯在画上题上“仿某某法”或“拟某某笔意”等款式,以表示画必有据。拿现在的话来说,就是显示自己的画颇有文化底蕴,这是当时的一个特色,如奚冈的“抚黄鹤山樵修竹远山”(奚冈《修竹远山图》,日本泉屋博古博物馆藏)、任熊的“仿新罗山人粉本,谓长画”(《花鸟图》轴,济南博物馆藏)等,其实画风未必就是仿某家的风格。这是当时的一种时尚。

二、上款断代

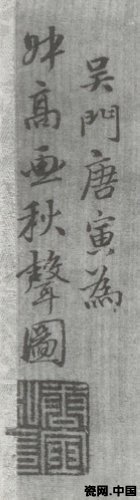

明代中期以降,开始出现了一些有上款的书画,人们习惯上称之为“双款”。明人的书画中,喜欢先写上自己的款,然后在写上款,以表示谦虚,如王绂的“孟端为用之写”(《淇渭图轴》,台北故宫博物院藏)、“孟端”是王绂的字,“用之”是受赠者的名或字。其他如薛益的“薛益记似石翁侍君吟坛教政”(《行书扇面》,广东省博物馆藏)、唐寅的“吴门唐寅为叔高画秋声图”(《秋声图》卷,日本泉屋博古博物馆藏)(图5)、何澄的“竹鹤老人何澄为景容写”(《云山墨戏图》册,江苏淮安市博物馆藏)、王宠的“王宠书似湖尊兄先生求正”(《楷书送陈子龄会试诗页》,北京故宫博物院藏)、倪元璐的“元璐似千岩辞丈”(《行书杜牧诗轴》,北京故宫博物院藏)、陈洪绶的“洪绶似玄浚道盟兄正之”(《行书五律诗轴》,北京故宫博物院藏)、陆士仁的“陆士仁为皈如禅兄”(《柳禽图轴》,广东省博物馆藏)等等,都是这种样式。这种情况在明人的书扇中尤其多见。此类书款模式最晚在清初的一些作品中还能见到,如弘仁的“渐江学人弘仁为惟敏先生写”(《松壑清泉图轴》,广东省博物馆藏)。再晚以后,就不易见到了。

明代后期直到清代康熙年间,在上款中习惯称“词学”、“社长”、“社学”、“社兄”、“辞丈”、“词丈”、“词盟”、“词宗”、“词兄”、“词坛”、“盟兄”、“盟翁”、“道翁”、“道兄”等,这是和当时文人喜欢结社、结盟,各种社团层出不穷密切相关的,如张宏的“己巳为兴参词兄写,张宏”(《秋塘戏鹅图》,广东省博物馆藏)、王鉴的“似怀老年盟翁正之”(《仿黄公望浮岚暖翠图轴》,上海博物馆藏)、弘仁的“为闲止社兄写意于丰溪书舍”(《雨余柳色图轴》,上海博物馆藏)、张复的“张复为无旷词丈”(《溪山读书图轴》,上海博物馆藏)、王原祁的“寄赠仁山年道翁正”(《仿大痴白石清溪图轴》,上海博物馆藏)。这种称谓大多在康熙、乾隆以后就逐渐消失,只有少数称号(如“道兄”、“道翁”等)还沿用。

清·赵之谦《牡丹菊石图》,绢本设色,173×94厘米,广东省博物馆藏

清·赵之谦《牡丹菊石图》款识

到了清代乾隆、嘉庆以后直到民国时期,很多书画家在书写上款时习惯将两种称谓一起并署,如宋光宝的“蔗田仁兄先生赏鉴,吴郡宋光宝”(《花卉草虫》册,香港中文大学文物馆藏)、王文治的“方舟老父台大人是政”(《行楷书临帖册》,北京故宫博物院藏)、居巢的“小苔仁弟大人法鉴”(《花卉草虫斗方》,广东省博物馆藏)、黄山寿的“幼卿五兄大人雅正”(《赠幼卿行书扇面》,江苏常州市博物馆藏)、蒋莲的“则三三兄先生雅属”(《抱琴图》,香港中文大学文物馆藏)、郑绩的“玉衡二兄先生雅鉴并正”(《山水图轴》,广东省博物馆藏)、赵之谦的“瑟斋公祖大人正画,同治九年夏四月治赵之谦”(《牡丹菊石图》,广东省博物馆藏)(图6)等等,这种称谓是判定清代书画的一个重要标志。笔者偶尔见过一些清代早期的书画家也有类似书款的,如王昱(1714-1748)的“雍正丙午清和写荊关笔意请三叔祖大人教正”,但这种情况并不多见。同时,有些书画家将三种称谓联在一起并署的也有,如刘鹗的“□仪三兄大人阁下”(《行书信札》,郑逸梅先生藏),不过这种情况大多出现在清人的书信中。在绘画中则很少见。

到了民国年间,这种称谓偶尔也有沿用,但已经明显不及清代盛行了。

以上只是对古代书画中的款识做一些简单归纳和梳理,据此可以看出其显示的时代特色。但署款只是书画鉴定中的一个因素,但不是决定性的因素。真正鉴定书画,还要看作品本身的时代风格和个人风格。