本研究为“十三五”国家重点研发计划项目“可移动文物价值认知及关键技术研究(无机质类)”课题“无机质文物的技术发展及其与文明关系研究”(项目编号:019YFC1520205)分项目的成果之一;亦是北京大学文科纵向支持项目“晚明时期瓷器生产的‘官搭民烧’制度研究”的成果之一。原文刊载于《文物》2020年第11期,作者授权“纸上考古”微信公众号刊发,如需引用请据纸版原文。

一、概说

明清时期,景德镇的窑业生产进入了全新的发展阶段,形成了以商品生产为目的的民窑与以贡御贡官为目标的官窑并行发展的生产格局。在生产分工、管理体制与技术改进等方面各自形成了自身的优势,这种优势在官窑、民窑之间互补,使景德镇的窑业以空前的活力迎来了生产的高峰,推动景德镇成为全国乃至世界制瓷业的中心。

此时,景德镇的窑业生产逐渐集中到了镇区。镇区即古代浮梁县下属的“景德镇”,这里是人力、物力资源的辐凑之地,是浮梁瓷业的核心生产区,御器厂也设置在这个区域。大量的民间窑场沿昌江密集分布,自北至南绵延十三里,故又有“十三里”窑场之称[1]。落马桥[2]就位于古代镇区的南部,西靠昌江,南近南河,是景德镇瓷业核心生产区内的一处重要民窑遗址。

2012年以来,落马桥窑址的考古发掘发现了丰富的遗迹和遗物[3],经整理可知,这里窑业生产的出现可上溯至北宋后期,南宋中期以后窑业快速发展,至元代达到高峰。五爪龙纹、描金蓝釉瓷片和高等级建筑遗迹的发现,表明此处在元代或为官方瓷器生产机构——浮梁瓷局下辖的一处重要的窑作。明清时期,落马桥窑场持续繁荣,从嘉靖时期开始成为一处重要的“官搭民烧”窑场。落马桥的窑业生产从北宋末延续至清末,时间跨度长达800余年,比兴烧于五代停烧于明代晚期的湖田窑还要长,是景德镇目前已发现的延烧时间最长的一处窑址。

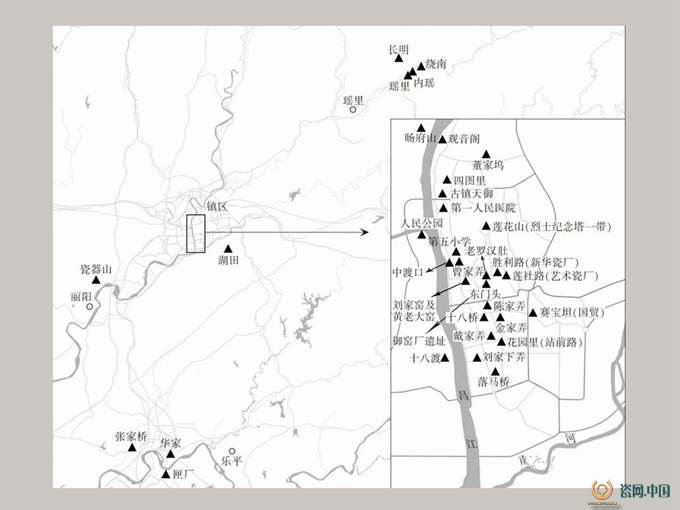

对景德镇明清民窑遗址开展考古调查的时间比御窑厂遗址还稍早,但相比之下,进行过正式考古发掘的窑址却很少,尤其缺少在镇区范围内的考古工作(图一)。20世纪70~90年代,有关明清时期民窑遗址的考古工作主要是在市郊进行,以东郊湖田窑址为重心。1972年,刘新园和白焜对湖田窑址的初步调查,拉开了景德镇瓷窑遗址考古工作的序幕。随后,有关单位又多次对湖田窑五代至明代晚期遗存进行了调查与试掘,初步明确了湖田窑的生产概况及各时期产品的特征[4]。1985~1999年,江西省文物考古研究所、景德镇民窑博物馆对湖田窑址先后进行了10次共计13个基建项目的抢救性考古发掘,是湖田窑址的考古发掘时期,清理了少量的明代遗迹和遗物[5]。2002~2003年,江西省文物考古研究所又对景德镇南河南岸(602所原子弟学校操场)湖田窑址进行了发掘,出土了大量元明时期的遗物,其中明代遗物的年代主要为明代早中期[6]。20世纪80年代,一些学者曾对景德镇市区东北50余公里外的瑶里明代窑址进行过调查[7]。20世纪80年代以后,镇区内御窑厂遗址考古工作开展得如火如荼。与此同时,在老城区基建过程中,一些民窑遗物暴露,考古工作者曾对个别地点进行过简单的调查和标本提取,但关注和收获的主要是元代遗物[8]。进入21世纪,随着老城区改造的加速,镇区及周边的民窑遗址开始得到重视,部分窑址进行了正式的考古发掘。2005年,故宫博物院等单位联合对位于景德镇市西南21公里处丽阳瓷器山窑址进行了发掘,发现明代葫芦形窑炉一座及较丰富的明代早期遗物[9]。2007年,北京大学考古文博学院等单位联合对景德镇市北郊3公里处的观音阁窑址进行考古发掘,发现了一些生产性遗迹及较丰富的明代中晚期遗物[10]。近年来,景德镇市陶瓷考古研究所和北京大学考古文博学院对御窑厂遗址周边的东门头、老罗汉肚、刘家窑、黄老大窑等明清时期的窑址进行了抢救性发掘,相关资料正在整理。

图一 景德镇明清民窑遗址位置示意图

上述经过正式发掘的窑址十分重要,但遗存的年代均不能覆盖整个明清时期,且缺乏连续性,不能完整反映明清窑业的生产情况。2012年落马桥窑址发掘,在明清时期的遗存中清理了从明初至清末时期的连续地层,发现了丰富的遗迹和遗物,基本可以建立明清民窑的发展序列。通过对各时期地层出土器物种类、形制的统计和分析,可以了解落马桥明清各时期的生产情况和特点,也可以作为明清时期镇区窑业发展的标尺。

二、各期的主要收获及相关问题 根据地层叠压关系和出土器物品种、器类、造型、胎釉特点、装饰、烧造工艺等方面的特征和变化,可以将落马桥红光瓷厂窑址明清时期的生产历史分为七期[11]。本文结合典型地层的统计数据,总结各期的生产特点,以揭示各个时期制瓷业的发展状况,并就相关问题进行讨论。根据落马桥窑址的分期结果,可以将落马桥明清时期的生产情况分为六个阶段,分别为明代复苏期、发展期、高峰期,清代恢复期、发展期、衰落期。

(一)明代民窑生产的复苏期(洪武至宣德)

从至正十二年(1352年)开始,红巾军大起义给景德镇所在的浮梁地区带来持续的战乱,各种势力在此激烈交锋。《乾隆浮梁县志》记载了至正十二年至二十一年发生在浮梁地区的战事,几乎年年都有,浮梁地区先后被徐寿辉部、元军、陈友谅部、朱元璋部交替控制[12]。仅至正二十年(1360年)七月至二十一年八月的13个月时间里,浮梁地区就在朱元璋与陈友谅之间四次易手[13]。虽然朱元璋部在至正二十一年最终夺得了对浮梁地区的控制权,但仍在临近地区与陈友谅部频繁交战。至正二十三年(1363年),朱元璋部与陈友谅部在景德镇以西的鄱阳湖决战,陈友谅战死,至此景德镇一带才复归平静。由上可见,景德镇在元末经受了十余年战乱,生产体系破坏严重,瓷业凋敝。如丽阳碓臼山元代窑址发现的龙窑内紧密排放的匣钵里,还保存有没有烧成的青瓷碗。元末于光在丽阳修筑的军事堡垒,就分布在该窑址的周围,因而该窑炉的突然停烧被认为与于光的战守有关[14]。从出土的青釉瓷器看,均为灰胎,胎质粗疏,质量不高,完全是为了满足日用所需,不考虑美观。朱元璋控制景德镇以后至明初是景德镇窑业的复苏期,民窑生产整体呈现出规模小、产量低、产品种类单一的特点。而同时期的官窑生产发展迅速,洪武末年御器厂建立,宣德时期就达到了生产的高峰,成就斐然。民窑与官窑形成了巨大的反差。

第一期代表了洪武至宣德(1368-1435年)时期遗存。此期出土器物不多,品种单一,白釉瓷器为主流产品,另有少量红绿彩瓷器和釉里红瓷。以典型遗迹单位T17H5为例,统计的3032件(片)瓷器标本中[15],白釉瓷有2966件(片),占总数的97.8%,其他品种不足3%。

出土器类也很单一,以碗、盘为主,另有一些罐、高足杯及板瓦等建筑构件。白釉碗主要有侈口曲腹和侈口折腹两种,白釉盘多见侈口曲腹。以T17H5为例,其中侈口曲腹碗占出土白釉瓷器总数的8.5%,侈口折腹碗占76.1%;侈口曲腹盘占15.4%。白胎,胎质多较细。此期白釉的釉色整体略偏灰或泛青,釉面光亮,足底基本不施釉,多见火石红痕迹,内壁及底部多有粘渣(图二)。曲腹碗、盘内腹部流行模印装饰,纹饰以缠枝花卉纹为主。本期地层中还发现了一些白釉、酱釉(图三)、低温蓝釉(图四)、素胎瓦片,包括五爪龙纹瓦当、写有工匠信息的板瓦和筒瓦[16]。装烧方法基本是匣钵单烧。

图二 白釉盘(T20③d∶310)外底

图三 酱釉板瓦(T17③c∶305)

图四 低温蓝釉板瓦(T3⑤ ∶ 6)

此期瓷器在造型、装饰、胎釉特征等方面继承了元代瓷器的某些特点,但也表现出了许多新因素。如侈口曲腹圈足盘,是新流行的样式,盘内底多向下减胎一周,最显著的特征是圈足大,挖足较浅,多为外足墙的一半(《江西景德镇落马桥红光瓷厂窑址明清遗存发掘简报》,以下称《简报》图一四:3、4、一七、一八),内足墙多向外斜,此类形制的盘在景德镇中华路洪武地层及多座明初纪年墓均有出土[17],因此可以认定为典型的明初遗物。白釉折腹碗是元代中期以后流行的式样,其特点是口微侈,近敞口,斜直腹,下腹近底处内折,圈足小且直,足径多约为4厘米左右。内壁多见模印装饰,或带有“枢府”款。明初的同类折腹碗(《简报》图一四:2、一六),基本造型延承元代,但口部较前者外侈程度强,折腹位置略靠上,显著的特点是圈足变大,足径多在6厘米以上。成书于洪武二十一年(1388年)的《格古要论》“古饶器”条记载:“元朝烧小足印花者,内有‘枢府’字者高,新(指洪武)烧者足大,素者欠润”[18],落马桥出土的元代及明初白釉折腹碗正可与此对应,且如文献所记,明初白釉瓷器釉多偏灰,不及元代卵白釉瓷器光润。

落马桥窑址明初地层中出土有少量的釉里红罐(《简报》图一四:7、一九)、碗(图五)等残片,形制与御窑厂遗址出土的洪武釉里红瓷器相同,这类器物被认为是官器[19]。这种情况与永乐、宣德时期御器厂内对落选的官窑瓷器要打碎掩埋以防流出的严格管理制度不同。此外,在御窑厂遗址范围以外的十八桥、戴家弄、陈家弄(今新跃广场)、再胜弄(红卫电影院)、第三中学等地点也发现有洪武官器,品种有釉里红、青花、白釉等[20]。结合在今御窑厂范围内的主要区域内没有发现具有官作性质的洪武时期遗存,只有少量被认为是官用器物的精美瓷器,更多则是粗制的民用瓷[21];落马桥窑址和御窑厂内的珠山东坡都发现了形制相同、质量相似的官用建筑瓦件,表明洪武官用瓷器生产并不限定在今天的御窑厂范围内,落马桥也可能是官作中的一个生产地点,这也为洪武初年御器厂尚未建立提供了证据。

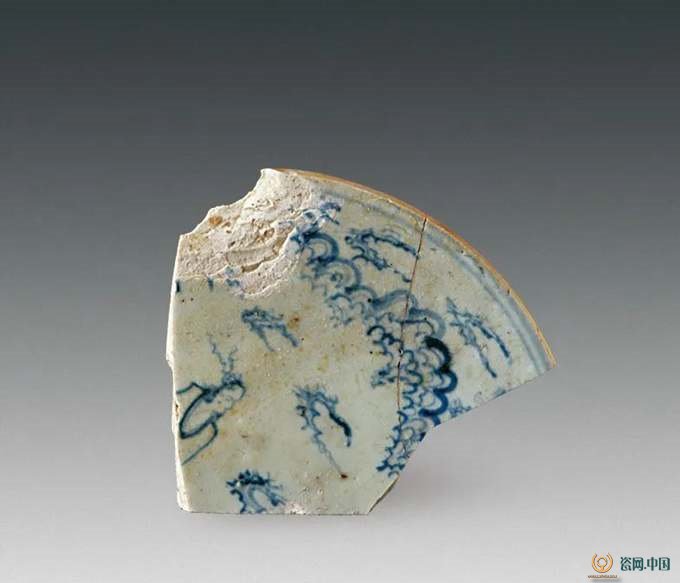

图五 釉里红碗残片(T1 扩③c∶303)

明代民窑青花瓷器的始烧年代一直是学术界关注的重点,我们在发掘过程中尤为关注。以T17为例,通过细致的发掘获得了第③c层、第③d层、H5这样有清晰叠压关系的地层和遗迹单位(《简报》图三)[22],其中第③c层、第③d层在T15~T23探方均有分布,第③c层是典型的正统至天顺时期的地层,出土这一时期的青花瓷总计6031件(片)[23];第③d层下压着的H5出土有较单纯的洪武至宣德时期的器物,白釉瓷器为压倒性的主流产品;介于两个地层单位之间的第③d层颇值得关注,第③d层堆积较薄,出土遗物并不丰富,共计697件(片),其中包括青花瓷579件(片),白釉瓷57件(片),另有少量的青瓷、素胎器、瓦片及匣钵、垫饼、火照等窑具。其中一些白釉瓷虽然具有洪武至宣德时期的特点,但青花瓷多可确认为正统至天顺时期遗物,据此判断第③d层的时代仍为正统至天顺时期。尽管从第③d层出土的个别青花瓷片的装饰风格看,具有某些早于空白期的特点,与同时期宣德官窑瓷器纹饰或画法有相似之处,但根据目前的资料,尚无法做进一步细致的区分。关于明代民窑青花瓷的始烧年代,据《明英宗实录》记载,正统元年(1436年)“江西浮梁县民陆子顺进瓷器五万余件,上令送光禄寺充用,赐钞偿其直”[24],说明在正统以前景德镇的民窑生产已经得到恢复,具有一定规模。考古发现也提供了一些证据,在江西新建发现的正统二年(1437年)朱盘烒墓中,出土有5件质量较高的青花瓷罐[25],是典型的民窑青花瓷,生产水平已比较成熟,而此年上距宣德十年(1435年)仅两年。由此我们推测,正统之前的宣德后期就应开始了民窑青花瓷器的生产。同时此次落马桥窑址的发掘也表明,洪武至宣德时期,景德镇民窑生产尚处于复苏阶段,即便受到官窑的影响,民间开始生产青花瓷器,其数量也十分有限,青花瓷的规模化生产要晚至正统时期才开始。

(二)明代民窑生产的发展期(正统至嘉靖初期)

落马桥窑址明清遗存第二期(正统至天顺时期)、第三期(成化至嘉靖初期)遗存代表了民窑发展阶段的面貌,此期的显著特点是民窑青花瓷器大量生产,从开始规模化生产,到占据统治地位,基本取代白釉瓷器,成为民窑的核心产品。

1. 正统至天顺时期

第二期代表了正统至天顺时期(1436~1464年)的遗存。遗物数量大大增加,尤其是青花瓷器数量激增,其次为白釉瓷,另有少量的青釉、酱釉、外青釉内青花、哥釉青花瓷等。在整理中,将T15~T23的同一地层合并统计,以第③c层为例,统计的8498件(片)遗物中,青花瓷有6031件(片),占总数的71%,白釉瓷有2067件(片),占总数的24.3%,素胎器占1.7%,另有少量的青釉、酱釉、紫金釉瓷等,以及匣钵、火照、垫饼等窑具,瓦片、砖、脊饰等建筑构件。

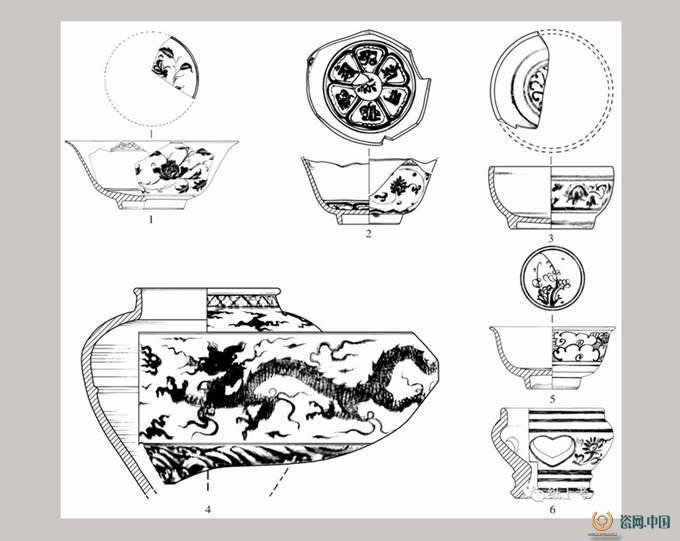

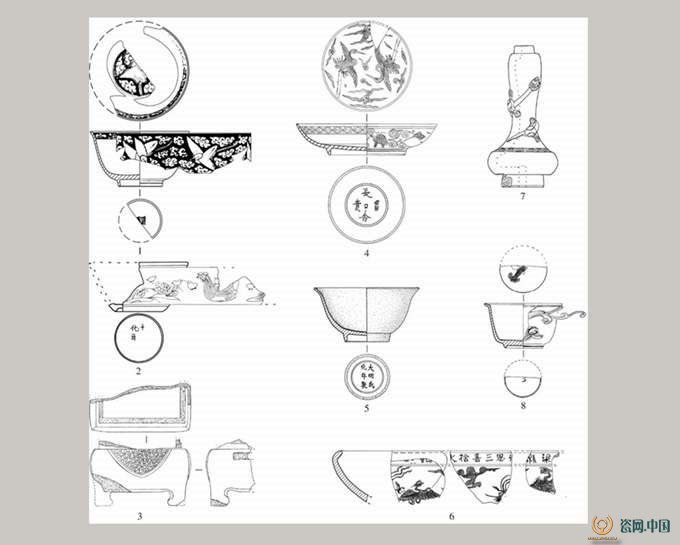

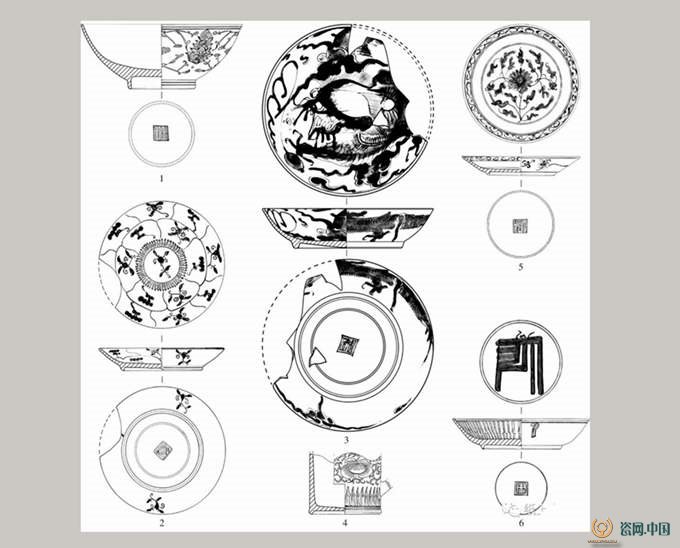

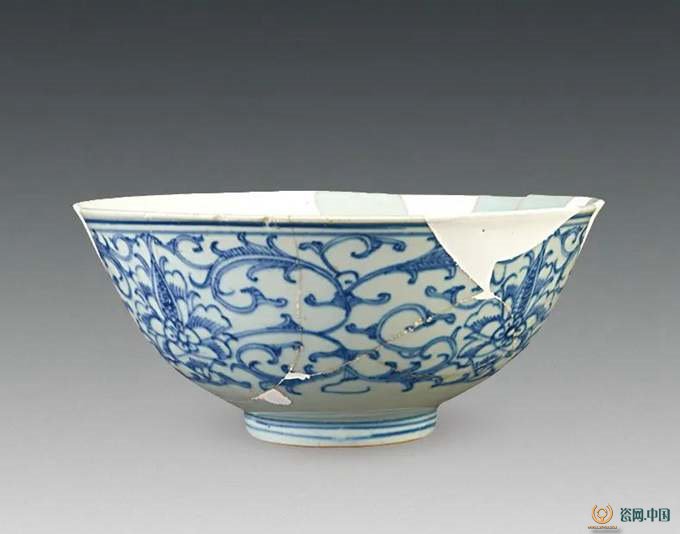

这一时期器类比前一阶段大增,以青花瓷器为例,共有17类72种型式,以碗(图六:1、2、5)、盘为主,另有碟、杯、高足杯(图七)、炉(图八、九)、壶、罐(图六:4)、瓶、钵(图六:3)、渣斗、罐盖、盒盖、器座(图六:6)、灯盏、砚台、瓷板(图一〇)。碗、盘类器物中以侈口曲腹圈足器占绝对多数,挖足多较深,常见“挖足过肩”的现象。一种被称为“净水碗”的敛口斜曲腹小圈足碗是这一时期新出现的特色产品(《简报》图二三:7、二四)。折沿盘较多,部分做出花口和瓜棱腹(《简报》图二三:9、二五)。高足杯主要有大、小两种,大者腹身似碗,高足宽大;小者杯身,高足瘦小,足部外撇强烈。高足上部多有一周竹节状凸棱(图七),足内多施釉,杯底与足结合处较平整。瓷器均为白胎,胎质细。基本都施满釉,裹足刮釉,釉色多泛青且光润,口沿常见酱釉边。装饰基本为青花,发色蓝艳,多见铁斑。题材较丰富,常见云气、人物、动物、花卉、“福”字、宝杵纹、杂宝纹等,花卉纹以缠枝花为主,折枝花次之,动物纹中常见麒麟纹,未出土足底书年款器。匣钵基本为漏斗形,按口径划分有大、中、小三种规格,与瓷器山窑址的出土情况类似[26]。标准比例的烧碗类器物、口大腹浅的烧盘类、口小腹深的烧高足杯类、匣钵开始出现标准化的现象。试钴料火照多截取高足杯的足部(图一一),试火照多截取碗类器物的底部,穿孔吊烧(《简报》图三一)。装烧方式基本为匣钵单烧,仅有极个别瓷器采用叠烧法。

图六 正统至天顺时期瓷器:1、2、5. 青花碗(T18③c:13、T3⑤a:302、T3④a:215)3. 青花钵(T17H2::39)4. 青花罐(T21C11:363)6. 青花器座(T3④a:12)(2为1/6,6为1/3,余为1/4)

图七 高足杯(T3 扩③ ∶ 309)

图八 青花炉(T18③c∶12)

图九 青花炉(T3 扩④b∶318)

图一〇 青花瓷板(T14②b∶310)

图一一 试料照(T22③b∶3)

正统、景泰、天顺三朝又被称作明代陶瓷史上的“空白期”。长期以来,由于少见带有纪年款的瓷器,人们对这一时期瓷器的特征及生产情况不甚清楚。自20世纪70年代起,随着一些三朝纪年遗迹出土瓷器的陆续发现,以此作为参照标准,通过对比遗址出土、馆藏的大量瓷器,学界辨识出了三朝瓷器的某些特征。湖田、丽阳瓷器山窑址的发掘,从窑址角度揭示了三朝民窑的若干生产情况,瓷器山窑址尤为重要,其生产时间正集中在所谓的“空白期”,由于该窑址没有晚期生产性活动对早期地层、遗迹的破坏,所以比较完整的保留了三朝民窑生产的信息。此次落马桥窑址发掘的重要性在于:首先它是核心生产区的一处窑址,能够代表三朝瓷业生产的基本情况;其次是清理的连续堆积的地层,使我们能够看到景德镇民窑在明早期的发展变化,以及三朝民窑瓷器在明代早中期窑业生产中所处的地位。如前所述,洪武至宣德时期,景德镇民窑以生产白瓷为主,生产规模有限,产品种类单一;三朝时期青花瓷器大量出现,标志着一个以技术含量更高,产品更加具有艺术性的青花瓷器生产为主的民窑生产体系已经建立,景德镇制瓷业在总体上步入了发展的阶段。

考古工作证明,明代早期,除了以落马桥为代表的镇区窑场大量烧造瓷器外,东郊的湖田、东北郊的瑶里及西南郊的丽阳地区也在生产瓷器,但几处窑区在生产能力、窑业技术、产品质量及销售市场等方面的表现不同。湖田是传统的瓷器产区,窑业生产始于五代,宋元时期达到高峰,至明代继续生产,但此时的生产中心已转向镇区,湖田窑则降为从属窑区。东北郊的瑶里依托丰富便利的瓷土资源,在明代早期也有小规模的瓷业生产,但产品质量差、种类单一,特别是装烧方式上,大量使用其它生产区所摒弃的涩圈叠烧法,决定其产品的市场定位应主要是供当地及周边民众使用。西南郊的丽阳是近年来经考古发现的一处重要的瓷器生产地,但生产时间较短,规模有限。对比上述几处窑场的产品质量,与《江西通志》所说的“瓷器,浮梁出。景德镇最佳,湖田市次之,麻仓洞(今瑶里)为下” [27]的情况高度吻合,即在产品质量上,景德镇镇区最佳,湖田次之,瑶里最差。整体看,落马桥窑场在三朝时期表现出规模大、种类丰富、产品质量好等特点。目前,国内外遗址、遗迹出土及传世的大量三朝瓷器应主要是以落马桥为代表的镇区窑场的产品。

本期也发现了少量的仿龙泉青釉瓷片,有内外均施青釉和外施青釉内绘青花(《简报》图二三:10、二九)两种。结合丽阳瓷器山窑址发现的一些同时期仿龙泉青釉的瓷器,可见此时的龙泉瓷器生产仍具有一定的影响力。但从国内外遗址出土这一时期景德镇与龙泉瓷器的数量来看,景德镇窑已完成了对龙泉窑的反超,至明代中期更具有压倒性的优势,二者的生产和贸易地位彻底改变。

2. 成化至嘉靖初期

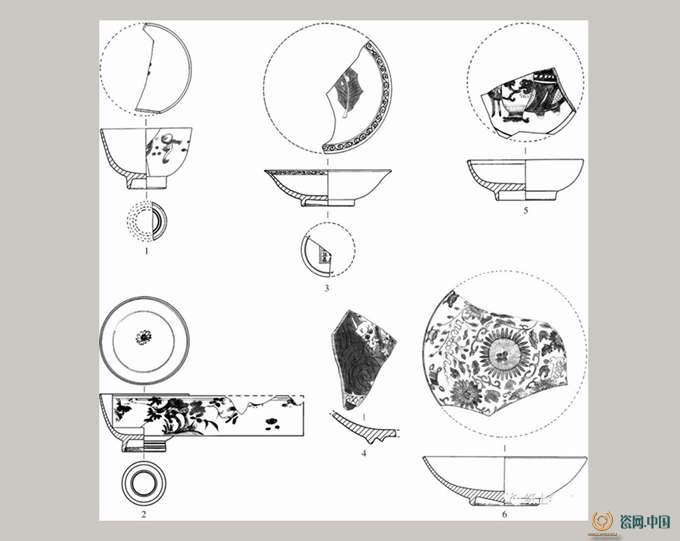

第三期代表了成化至嘉靖初期(1465年至16世纪20年代初)的遗存。出土遗物不及上一期丰富。以青花瓷为主,另有白釉、青釉瓷等。以T15~T23的第③b层为例,统计的2605件(片)遗物中,青花瓷有1868件(片),占总数的71.7%,白釉瓷有562件(片),占总数的21.6%,青釉瓷占2.5%,青花釉里红瓷占1.9%,红绿彩瓷占1%,另有少量酱釉、紫金釉、蓝釉白花瓷等,匣钵、垫饼、火照等窑具,筒瓦、板瓦等建筑构件。

这一时期器类不及前一期丰富,以青花瓷为例,共有13类48种型式。以碗(图一三:1、2、5、7,一二、一四)、盘(图一三:3、4,一五)为主,另有碟、杯、高足杯、壶、盒、炉、研钵、罐盖、盒盖、壶盖、砚滴等。碗类器中供碗、马蹄形碗(《简报》图三三:8,三四)是新出现的造型,显著的特点是前一期少见的折沿碗此期开始较多地出现(《简报》图三三:6、三五)。盘类器物中折沿盘继前一期之后继续流行(《简报》图三三:1、2,三八、三九),新出现一种内底贴塑鱼纹的敞口隐圈足小盘(《简报》图三三:3、三七)。杯类器物中,马蹄形小杯开始出现(图一三:6),胎体轻薄。这个时期瓷器的总体特征是,白胎较细,胎体轻薄的器物数量增多。釉色多偏灰,缩釉点较多。青花发色不及前一阶段深沉,多较淡雅。纹饰多见双狮戏球、犀牛望月、人物纹、花卉纹等,人物纹在前一期多见于罐、梅瓶等大件器物之上,而本期在盘类器物上也较多地出现。本期部分瓷器底部开始书写款识,如本次发掘出土的“甲辰年造”(成化二十年,1484年)款青花盘,有的白釉瓷器残片底部还见有青花方款。装烧方法仍以匣钵单烧为主,除标准漏斗形匣钵外,还有一类直口、斜直腹,近似钵形的匣钵(《简报》四〇:2)。

图一二 青花碗(T14①1b∶303)

图一三 成化至嘉靖初期瓷器:1、2、5、7. 青花碗(T13采:334、T22H2:304、T14②b:301、T10④:313)3. 青花盘(T22H2:316)4. 白釉盘(T2F6②:5)6. 白釉杯(T21J1:304)(均为1/4)

图一四 青花碗(T22H2∶306)

图一五 青花盘(T10④∶6)

这一时期青花瓷在器物群中所占比例与上一阶段持平,但青花瓷生产的对外影响却不断扩大。2018年,在浙江开化龙坦发掘了一处明中期生产青花瓷的窑址,是目前已探明的浙江地区最早的青花瓷窑址。出土青花瓷与本期瓷器的形制、纹样相近[28],表明开化窑的青花瓷生产应是受到景德镇的直接影响。该窑址位于浙江的西部,地理位置上也临近江西。从目前浙江地区考古调查已发现的31处青花窑址的分布情况来看,主要分布于与江西、福建交界的地区[29],表明随着龙泉窑的衰落,明朝境内对青花瓷的需求在迅速增加。再晚一个阶段的万历时期及以后,青花瓷的生产开始集中出现在闽南的漳州和德化地区,说明景德镇生产规模的扩大也无法满足海外日趋高涨的青花瓷需求。

明代中期是景德镇瓷器通过海路外销的一个高峰时期,从东亚到非洲,这一时期发现的中国瓷器都呈现出快速增长的状态,并以民窑青花瓷为主[30]。然而,落马桥窑址的生产规模却在此期表现得略为低落,与外销规模的扩大并不匹配。这种现象可以从两方面考虑:第一,说明此处在明代中期可能不是镇区内最重要的生产窑场;第二,可能与镇区窑场的进一步扩大有关。2006年北京大学等单位发掘的观音阁窑址,正好处于“十三里窑场”的最北端,明确的窑业生产始于明代中期。在与观音阁一江之隔的旸府山窑址,调查采集了较多的瓷器标本,年代也集中在明代中期[31]。而且镇区北部的窑场在明代后期生产规模进一步扩大,生产了带“海不扬波”和“天文年造”款的明确用于外销的产品,还生产了专门用于外销的克拉克瓷[32]。由此可见,明代中期镇区内窑场的扩大在一定程度上可能使得单一窑场的瓷器生产压力减弱,数量减少。

在本次发掘区的西侧发现的一系列明清时期的生产性遗迹,反映了该区域从元至明清时期作为不同功能区的变迁。在发掘区西侧的南部、中部偏东、北部分别发现了元代晚期的高等级建筑遗址F12、F13、F16,这些元代建筑遗迹在发掘区西侧的范围内相连成片,可见该区域在元代不是作为生产性单元使用的。结合F12内出土瓷片普遍质量高,釉色清亮,拼合程度高,鲜有变形或匣钵粘连的标本,且出土有带五爪龙纹图案的卵白釉瓷和青花瓷,推测该区域在元代可能是仓储或管理区[33]。元末明初,建筑遭到破坏,被窑业堆积所覆盖,及至明代中期在西侧的中部出现了窑炉,明代中、晚期至清代中、晚期在其北部又分布有料池、辘轳坑、釉缸等生产性设备,表明明清时期发掘区的西侧成为兼有成型和烧成功能的生产区。

(三)明代民窑生产的高峰期(嘉靖早期至崇祯)

第四期代表了嘉靖早期至崇祯(16世纪20年代末至1644年)时期。出土遗物非常丰富,以青花和白瓷为主,显著的变化是彩釉瓷和彩绘瓷较前期更多的出现,有蓝釉、紫金釉、红彩、红绿彩、五彩瓷等,新出现黄釉瓷及其半成品,另有少量的克拉克瓷。以典型地层单位T25②c层为例,统计出土的3191件(片)遗物中,青花瓷有2184件(片),占总数的68.4%,白釉瓷有869件(片),占总数的27.2%,釉瓷半成品有112件(片),占总数的3.5%,另有少量的蓝釉、紫金釉、酱釉、黄釉、斗彩等瓷及垫饼、板瓦、试照,总计不足1%。

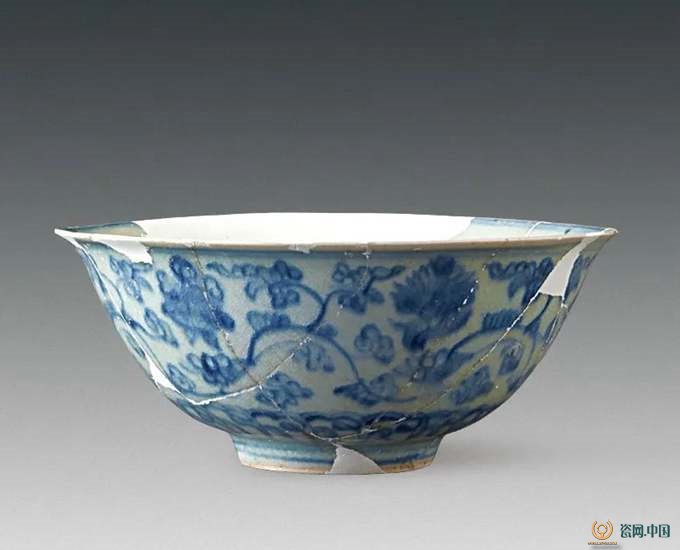

本期器类、型式较前一期极大的丰富,以青花为例,共有20类139种型式,是器形较丰富的正统至天顺时期的近两倍。器类以碗(图一七:1、6,一六)、盘(图一七:4、一八、一九)、碟、杯(图一七:2、8)为主,另有高足杯、瓶、壶、盒、炉(图一七:3)、罐、钵、研钵、研磨棒、罐盖、盒盖、壶盖、器座、灯盏、砚台、缸。克拉克瓷的器类为碗和盘。本期还出土了一些重要的制瓷工具,如母范(封二:2;图一七:7)。碗的造型变得更加多样化,其中一种浅腹碗十分具有时代特征,又可细分为两大型:一种腹较曲,圈足稍高,足底施釉或无釉(《简报》图四一:2);另一种腹较斜,足矮,多呈玉环底。各种造型的小杯也十分流行,圈足多较小,其中一种深腹、腹壁较直的小杯时代特征显著(图一七:8),装饰技法多样,以青花为例,同类器物可见三种装饰,一为纯白描,一为纯混水(近没骨画法)(图一六),一为常见的青花勾线再混水。产品有精、粗两大类,精者甚精,粗者甚粗,质量迥异。白胎多细腻坚致,白釉多光洁润亮,圈足多较矮,足底常见明显的跳刀痕,愈晚表现的愈明显。装饰题材大增,人物、动物、花卉、诗文、吉语款等每类题材下的种类都十分丰富。青花发色整体略偏灰,一些标本明显具有发蓝紫色的回青料效果。足底书款器大量出现。

图一六 青花碗(T21C11∶332)

图一七 嘉靖早期至崇祯时期瓷器及制瓷工具:1、6. 青花碗(T18②b:305、T29②a:399)2、8. 青花杯(T21C11:16、T22H2:320)3. 素胎炉(T2C4①:5)4. 青花盘(T17H1:304)5. 黄釉瓷半成品杯(T25②c:301)7. 母范(T25H1:2)(1、3为1/5,2为1/2,4、6为1/4,余为1/3)

图一八 青花盘(T27H1∶304)

图一九 青花盘(T27H1∶300)

晚明时期的“官搭民烧”为学术界普遍关注。2007年景德镇观音阁窑址考古发掘出土了“□□嘉□□制”款白釉大盘和青花五爪龙纹碗残片,提供了有关“官搭民烧”的实物资料[34]。此次落马桥窑址发掘有更重要的发现,首次出土了“官搭民烧”的黄釉瓷半成品,数量较多,质量高,皆有款识,对于深入研究“官搭民烧”瓷器种类、特征、内涵等问题意义重大。出土半成品总计152件(片),器类有碗、盘、杯(图二〇)三种,器底皆已书款施釉,高温成瓷,器身素胎,留待施彩釉后二次烧成。款识有“大明嘉靖年制”(《简报》图四一:7、四六)、“嘉靖年制”(图二〇)、“大明成化年制”(图一七:5)三种,落款方式有标准的双行六字楷书款和钱币式四字款两种。根据本期地层出土的 “大明嘉靖年制”款黄釉盘、“嘉靖年制”款黄釉碗(《简报》图四五)残片,可知这些半成品应是黄釉瓷的半成品。这些瓷器残片器形周正,胎质非常细腻,且有油质感,白釉莹润光亮,利坯、施釉一丝不苟,青花发色正蓝,与普通民窑器差异明显。尤其是工整的“大明嘉靖年制”双行六字款,与御窑厂遗址出土的嘉靖官款器物非常相近。据个别器物局部有黏渣、落沙、缩釉、塌底、生烧、火石红的现象,有的青花发色不正,加之这些器物分别出土于有一定距离的数个探方,表明它们不是从外面带来的,应是在本区域内烧造的。这批精致的彩瓷半成品的发现,反映了明代后期以落马桥为代表的民间窑场已具有很高的瓷器生产水平。按《江西大志》载:“旧规,本厂凡遇部限瓷器,照常烧造,不预散窑。惟钦限瓷器数多限逼, 一并凑办不及,则分派散窑, 择其堪用者凑解, 固一时之权法也”[35]。这些高质量的嘉靖黄釉半成品在民窑窑场烧造,表明御器厂周边的“官搭民烧”窑户除了能为宫廷烧造青花瓷,也兼烧颜色釉瓷器。半成品与成品同时发现,表明落马桥窑场承担了御用瓷器从成型到烧成的完整工序。

图二〇 黄釉瓷半成品杯(T25②C∶33)

(四)清代民窑生产的恢复、发展期(顺治至雍正)

第五期代表了顺治到雍正时期(1644~1735年)的遗存。本期出土瓷器仍以青花、白釉瓷为主,另有外紫金釉内青花、外青釉内青花瓷等。以典型地层T27②c层为例,统计出土的774件(片)遗物中,青花瓷占84.5%,白釉瓷占13.7%,另有少量的外青釉内青花、红绿彩、蓝釉瓷等。

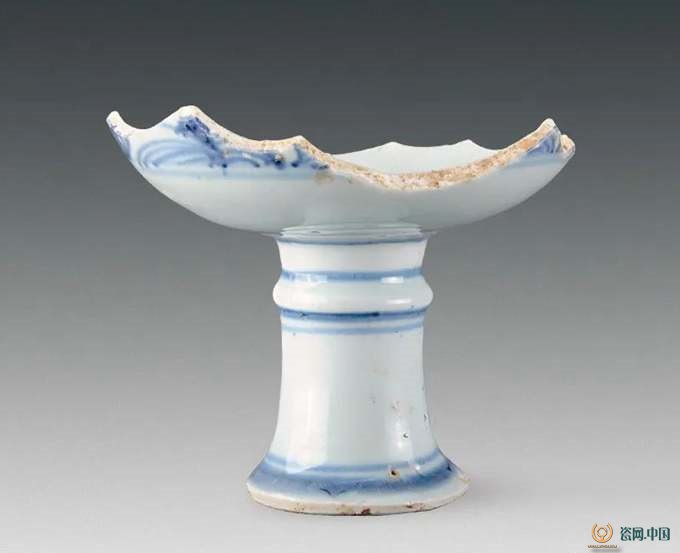

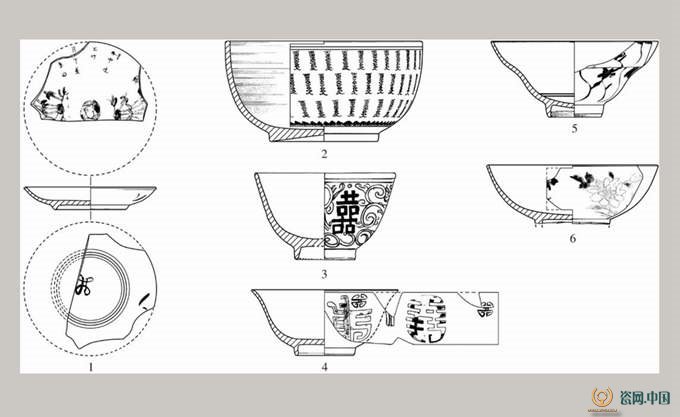

出土器类不及上一期丰富,以青花瓷为例,共计13类53种型式。以碗、盘(图二一:3~6、二二)、杯(图二一:1、2,二三)为主,另有碟、盒、罐、盏托、罐盖、盒盖、灯盏、烛台、砚台、笔筒等。碗类器物的圈足多较高,其中有一类大侈口深腹曲腹圈足碗具有典型的时代特征,纹饰为龙凤纹(《简报》图四九:2、五〇)。盘类器物中多见俗称“一叶盘”的敞口浅腹盘(图二一:3),既有在叶片旁题字的,也有将字题于叶片之上的,形成蓝底白字的装饰效果。杯类器物中流行一类大圈足的杯,形似缸。白胎多细腻坚致,修坯规整。白釉泛青或泛灰,口沿有的施酱釉一周。青花发色青翠,绘画多采用混水技法。底部多见花押款或方款。

图二一 顺治至雍正时期瓷器:1、2. 青花杯(T1扩③a:319、T1扩③a:305)3~6. 青花盘(T29①:306、T1扩③a:306、T27②c∶303、T27②c∶1)(2、6为1/4,余为1/3)

图二二 青花盘(T27②c∶1)

图二三 青花杯(T1 扩③a∶319)

由于清代地层埋藏较浅,受到现代建筑的大面积破坏,导致发掘区内原生地层堆积比明代少,但在T2中发现了连续堆积的清代地层,并发现了较丰富的清代遗迹,出土了较多的遗物。在该探方发现了丰富的生产性遗迹,有作坊、储料池、釉缸、辘轳坑等,这些遗迹的年代从明代中、晚期至清末相延不断,表明这一区域在明清时期是重要的成型区,结合相邻探方T25发现的窑炉,对于了解不同时期作坊布局、功能区划分和制瓷遗迹的结构等方面意义重大。此外,在T2清理的清代最早期地层第④a层中,出土有“康熙通宝”及较多的明确是康熙时期的遗物,如被称为“巴达维亚瓷”的外紫金釉内青花瓷器(《简报》图五三、五四),可证明该地层为康熙时期的地层。而年代更早的顺治时期地层在其他地点仅有零星分布,出土遗物较少,可知落马桥一带清代窑业的生产主要复兴于康熙年间及其之后。

(五)清代民窑生产的发展期(乾隆至道光)

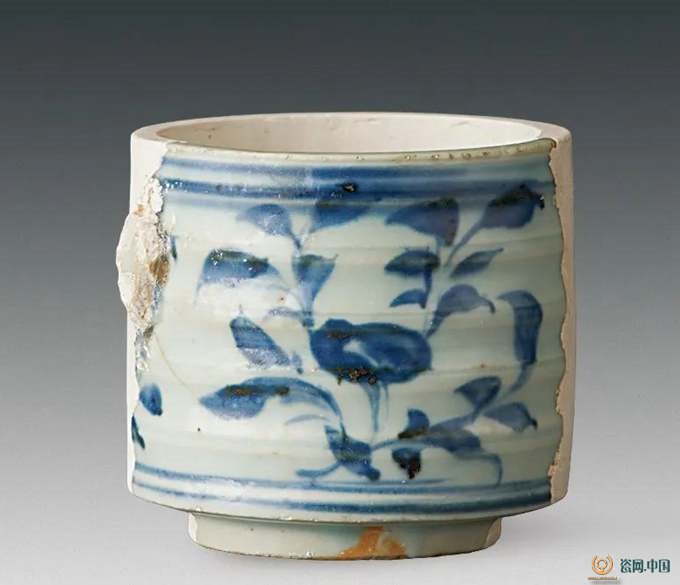

第六期代表了乾隆至道光时期(1736~1850年)的遗存。出土遗物比前一期明显丰富。除青花和白瓷外,显著的变化是粉青色的青釉瓷较多的出现,另有一定数量的粉彩瓷。以典型地层T2扩③b层为例,统计出土的4141件(片)遗物中,青花瓷有3754片,占总数的90.6%,白釉瓷占2.2%,青釉瓷占1.3%,另有少量的酱釉、蓝釉、釉上彩等瓷片,垫饼、匣钵、试照等窑具,拍子、擂锤、擂钵等工具,轴顶帽、荡箍等陶车部件。

本期出土器类也更为丰富,以青花瓷为例,共计17类79种型式。以碗(图二四:1、二五)、盘(图二四:2、3、5、6,二六)、碟、杯(图二四:4)、罐为主,另有盒、盒盖、罐、罐盖、灯盏、烛台、笔筒、笔插、虎子、权、人物雕塑、界标器等。青釉瓷釉色泛粉青色,釉面光润,质量很高,器类主要为碗(《简报》图五八)、盘(图二七)、杯三种,底部均有方款,多为仿篆书,字形多不完整。个别底款可辨“嘉庆”、“道光”(图二四:5)等字样,可知这些青釉瓷器应是在嘉庆至道光时期烧造的。

图二四 乾隆至道光时期瓷器:1. 青花碗(T2扩③b:42)2、3、5、6. 青花盘(T1扩②b∶319、T26②:314、T2H2:67、T13①b:302)4. 青花杯(T2③b:316)(均为1/4)

图二五 青花碗(T20③a∶302)

图二六 青花盘(T25②b∶1)

图二七 青釉盘(T25①∶331)

这一时期瓷器的胎体多细腻坚致,釉面光洁润亮。花卉纹最为流行,其余常见纹饰有变形“寿”字纹、灵芝纹、龙纹、山水、蝙蝠和“寿”字组成的福寿纹等。一类缠枝花卉纹十分有特点,缠枝卷曲,花叶舒展,花蕊尖凸,白描装饰(图二五),有的花间饰双“喜”字纹,花头上绘蝙蝠纹。装饰手法多样,有的内外壁均有装饰;有的外壁有装饰,内壁素面无纹;有的为外青釉内青花装饰(《简报》五八)。但装饰题材较为单一,常见同一纹样在不同器类、不同造型的瓷器上频繁地使用。款识流行方款、花押款、四花款等。

本期遗物的主要收获是发现了数量较多的试照,按类别可分为试泥照、试釉照(图二八)、试料照,按形制有碗形、盘形、杯形、砖角形、锥体形等,多带有月日、人名、店名、产地、性质(试泥土、试料、��、果),如“试泥土十一月初三日”“四月四日万羙��”,重要的是有一些试土块上写“高岺旧”“高岺中”(封三:1、3),这为研究清代中后期高岭土的成份变化和瓷器生产体制提供了重要的实物资料。

图二八 试釉照(T3 扩③b∶315)

(六)清代民窑生产的衰落期(咸丰至宣统)

第七期代表了咸丰至宣统时期(1851~1911年)的遗存。此期的地层受到现代建筑的大面积破坏,受扰动的也较多,原生的地层有限,主要为同治及其之后的地层。通过排除早期产品的干扰因素,可以看到本期产品数量、种类、型式、装饰题材不及前一期丰富。产品仍以青花、白釉瓷为主,另见紫金釉、酱釉(图二九)、粉彩(图三一:1、4、6,三二)、五彩、红彩描金瓷等,但数量很少。

图二九 酱釉烛台(T2②b∶11)

图三一 咸丰至宣统时期瓷器:1. 粉彩盘(T1扩②a:316)2. 青花钵(T10①∶333)3. 青花杯(T2③:309)4、6. 粉彩碗(T25扩②a:340、T2②b:408)5. 青花碗(T2②b:303)(3为1/2,余为1/4)

图三二 粉彩盘(T30②a∶318)

器类有碗(图三一:5)、盘、碟、杯(图三一:3)、瓶、壶、盒、罐、炉、钵(图三一:2)、勺、烛台(图三〇)、瓷塑等。灵芝纹、缠枝花卉纹继续流行,同一种纹饰常见于碗、杯、瓶、罐等多种器类上。蝙蝠纹、双“喜”字(图三一:3)、鱼纹等也较多见。本期地层也出土了不少试照,造型、铭文与上一期相似。

图三〇 青花烛台(T12D2∶301)

三、结语

景德镇落马桥窑址明清遗存的发掘获取了从明初至清末的连续地层堆积资料。通过上述分析,可以得到如下认识。

首先,经历了元代后期的动乱,落马桥窑场在明初的发展较为缓慢,生产规模较小,产品以白瓷为主,种类较单一。从正统年间开始,青花瓷器成为了主要的产品,标志着从该期开始,一个以技术含量更高、产品更具艺术性的青花瓷器生产为主的民窑生产体系已建立,景德镇制瓷业在总体上步入了发展的阶段,在与龙泉窑的竞争中胜出。自此至清末,青花瓷一直是落马桥窑场的核心产品。成化以后,落马桥窑场持续发展,嘉靖、万历时期臻至鼎盛,瓷器数量、种类、装饰十分丰富。除一般的民窑瓷器外,这一时期也生产了少量的克拉克瓷。尤为重要的是,落马桥窑场生产了高质量的“官搭民烧”黄釉瓷,表明作为靠近“十三里”窑场南端的一处窑场,落马桥也承担了非常重要的“官搭民烧”任务。

其次,本次发掘出土的清初至雍正时期的遗物数量较为有限,与海内外出土、传世的大量属于这一时期的民窑瓷器不相匹配。这表明,落马桥在这一时期的生产规模不大,并非最重要的民窑生产地。这种情况在随后发生改变,落马桥出土乾隆至嘉庆时期的遗物显著增多,遗迹十分丰富,是该窑场的最后兴盛阶段。大型作坊遗迹T2F5即属于此期,作坊内发现有辘轳坑、澄泥池、釉缸、灰坑等遗迹,可以区分出备料区、成型区、施釉区。本期的主要收获是发现了较多的试泥照、试釉照、试料照。咸丰以降,落马桥窑场进入衰落期,产品趋于单一。同一纹饰重复出现在不同器类、造型的瓷器上,即是例证。如这一时期流行的灵芝纹、缠枝花纹,在碗、盘、碟、杯、盆、烛台等器物上均可以见到。

第三,通过落马桥窑址出土的实物资料,反映出明代早、晚期,即官窑瓷器生产的初创与衰落阶段,官窑、民窑之间发生了较多的联系。明初洪武时期,官窑生产地点和造作系统尚未确立,以落马桥为代表的民窑场一定程度上承担了瓷器、建筑材料等官用陶瓷的生产。从嘉靖时期开始,御器厂的瓷器生产表现出衰落的迹象,生产规模逐渐萎缩,很大程度上需依靠民窑的力量完成御用瓷器的烧造任务,从此次发掘出土的数量可观的官款黄釉瓷半成品可见一斑。

这些收获为进一步研究景德镇民窑业发展的阶段性,窑场内的建筑构造、布局、功能分区等提供了重要线索。