自清代发现齐陶文以来,陶文资料日益丰富,陶文研究不断深入,齐陶文研究领域取得了一系列重要成果。“齐系陶文”中临淄陶文、邾陶文、新泰陶文、沂水陶文、莒陶文、诸城陶文均有大宗发现,滕州、济南、临邑、桓台、沂源、青州、昌邑、临朐、胶州等地也有零星出土。齐陶文研究可积极推进战国文字研究、东周陶器断代分期研究、古代齐鲁地理研究、齐国政治制度研究、齐国手工业制造研究、齐国量制研究、齐国陶文与别国陶文的关联等齐文化研究的深入开展。

制造陶器是人类最早利用化学变化改变物质天然性质的开端,是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代的重要标志。陶器在烧制前胎体较软,烧制后硬度不大,且易于保存,故而率先成为文字或纹饰的有效载体。早在大汶口文化晚期就出现了人类在陶器上刻划图形或符号的现象。这些图形或符号,有学者认为是象形文字的滥觞。陶文是指钤印、刻划、书写于陶器上的文字或具有一定文字性质的符号。通常意义上的陶文,特指陶制器皿上的文字遗存,而陶制器皿一般分为量器和盛器两大类。广义陶文则泛指陶质材料上的文字遗存,包括陶制器皿文字及砖、瓦(瓦当)、钱范、封泥等陶质器物上的文字。

一、齐陶文及其著录

战国时期,社会经济空前发展,作为人们日常生活中最普遍使用的陶器上,官府监管需要留下督造印记,民营需要留下验证标识,从而带来陶文的盛行,战国陶文也成为古文字研究的重要分支。作为当时社会状态的真实反映,陶文为研究战国时期的政治、经济、文化等重大问题提供了直接的参照,对战国史研究裨补阙遗有所广益。

1.齐陶文的学术研究范围

学术研究中的“齐陶文”是指“齐系陶文”,包括以齐国为中心的鲁、邾、滕、薛、莒等有着大致相同的地域性特点的东方陶文体系,齐系陶文又细分为齐莒文字和邾鲁文字两个分支。1959年,李学勤《战国题铭概述》将战国题铭进行了齐国题铭、燕国题铭、三晋题铭、两周题铭、楚国题铭、秦国题铭等六分;1989年,何琳仪《战国文字通论》将战国文字分为齐系、燕系、晋系、楚系、秦系,并对各系文字作了系统研究。这种分法并不以国家分类,而以地区分类,如齐系并不是仅包括齐国,晋系、楚系也是几个国家的合称。现今,学界对战国陶文的研究仍然沿袭齐、燕、晋、楚、秦的五系分域法。

2.齐陶文的发现者陈介祺及其收藏

同治十一年(1872),陈介祺收得即墨“陈悍”陶文,题记:“,残瓦,壬申五月六日得之邑于姓,出即墨古县。”“瓦器残片出潍之东,甚古,有印文曰陈,当是陈氏之族,‘’字不可识。同治壬申五月六日己丑得之于姓”,这件出土于齐国大邑即墨故城遗址的陶文,是齐国陶文的首次发现。此后,陈介祺开始持续收购陶文,尤其是在光绪二年(1876)至光绪四年(1878)间得以大量购藏。至光绪六年(1880),陈介祺已累计收得陶文四千余件,是年曾自撰“陶文齐鲁四千种,印篆周秦一万方”联。至光绪九年(1883),其复题“陶文今将及五千”。陈介祺的陶文研究有《簠斋陶文释存》,系陈介祺所藏近900件陶文题跋,由王献唐代当时山东省立图书馆购得,装订成册,现藏山东博物馆。1937年,“陈氏藏陶归于青岛博物馆。据当时亲手检视这批文物的学者记录,陶文共约4800件。仔细查阅拓本,绝大多数都是山东的出土品”。1982年,李学勤“建议以足本《簠斋藏陶》作为基础,广采各家,编印陶文总集,附以一部分器物摄影,必能蔚为大观。”惜陈介祺“将及五千”陶文及近900件的陶文题跋,“存世”而未“面世”。2006年,日本中村申夫选编了陈介祺旧藏古陶文拓本457件,编为《簠斋藏古陶文选》,并做了战国、秦汉分类和文字考释。

3.陈介祺后齐陶文的主要著录

在陈介祺的影响下,陆续出现了一些陶文收藏与研究者,他们对陶文资料的刊布与研究做出了积极的贡献,使得《簠斋藏陶》得以及时刊布行世,成为陶文研究的重要文献。

(1)旧有方式下的主要齐陶文著录。光绪三十年(1904),刘鹗《铁云藏陶》作为抱残守缺斋所藏三代文字之二刊行。此书收录陶文系王懿荣生前藏陶(后归刘鹗)及部分陈介祺藏陶拓本。刘鹗认为,陶之为器虽微而其文字足重,且海内藏陶名家尚未显诸著录,于是选择其藏陶“属直隶张茂细心精拓,得五百余片,更益以旧藏陈寿卿家拓本七十余纸,并付石印”。《铁云藏陶》是第一部公开刊行的陶文图录,为陶文有专书之始。刘鹗将封泥也归入陶列,一并编入《铁云藏陶》。

1934年,王献唐《邹滕古陶文字》拓行。王献唐在收集陶文过程中发现了邹滕陶文与临淄陶文不同,认为当分地研求,遂将茹古斋主人代为搜访,益以友朋所赠300余片,择优180余品墨拓行世。这是第一部邾陶文专录,也是按地域细分陶文的拓荒之作,是研究邾陶文的重要文献。

1943年,周进所藏陶文由孙浔、孙鼎选编为《季木藏陶》影印刊行。“藏陶之家,簠斋以后逮至德周君季木而称极盛”,周进“既收陈、丁二家之精品,复益以新发现者,前后亦得四千种”。周进卒后,孙浔、孙鼎选古陶、汉陶一千余种,合以秦瓦量五十种等类次编排影印,其中战国陶文主要为临淄、邾、燕陶文。《季木藏陶》所收陶文品类丰富,品相精美,刊行较早,在私人藏陶类文献中颇负盛名。

2006年,王恩田《陶文图录》出版。作者从20世纪60年代即以田野考古工作之便,在邾国故城和临淄齐都故城收集陶文,并负责整理所在单位山东博物馆藏陶文,收录未刊和已刊陶文拓本二十余种近万件,未经著录的陶文实物2000件。后,其复广采诸家,益之以各地考古调查和发掘出土的陶文,总数近22000件。剔除重复与破残,选用12000余件,分为战国以前、齐、邹(附滕、薛、鲁)、燕(附中山)、三晋与两周(附楚)、秦国与秦代、不明国别、汉代及其以后、参考、伪品及可疑十卷,编成《陶文图录》六册,是迄今收录陶文数量最多者。唯作者整理陶文实物、拓片仍延续只录拓片方式,除少数几例外,齐陶文未标注资料来源,考古发掘品亦无出土资讯等。

旧有方式下的齐陶文著录均为“拓片集”,无论前人所著“藏陶”,今人之“图录”,或受当时条件局限,或无法见之原器,或认识上的偏差,皆仅存文字拓本,于器物形制、质地、铭文位置、出土地点、用途等皆不可知,而令著录陶文之学术价值大大降低。正如李学勤所言:“以前金石学家研究陶文只注意文字,对陶器的形制质地几乎完全置之不顾,造成了很大的局限性……著录中的陶文,大都只拓出文字,无法知道陶片的形状和铭文位置,是明显的不足之处。”

(2)新时代的主要齐陶文著录与研究。1990年,高明《古陶文汇编》出版。作者举凡前此成书的陶文拓片集和新中国成立后新出陶文之绝大部分汇集于此,计收古陶文拓片2622张;按照商代至秦的时代顺序对陶文内容分类编次,再按照山东、河北、陕西、河南、山西、湖北和不明出土地分域别类,尤其是对每件陶文均给出释文、出土地点、拓本来源等,拉开了与旧有陶文著录的距离。收罗宏富,体例美善,是当时“最完备的陶文总集,可以预见本书的问世将使古陶文的研究全然改观”。

2013年,唐存才《步黟堂藏战国陶文遗珍》出版。收录作者集藏齐、燕、邾、秦、三晋陶文280件,以拓片题跋的形式考释文字、质地、器形、出土地点,并配有部分陶文局部照片。其中“临淄齐故城陶文各大窑场所制皆备”,题跋“内容引证先贤各家注释,考证而不乏已意”,沂水陶文14件为沂水陶文的首次面世。“不但可供爱好书法、篆刻艺术者参考,更是古文字研究者不可缺少的重要参考书。”

2014年,吕金成《夕惕藏陶》出版。《夕惕藏陶》以考古学编写器物的方法编纂,所收录陶文全以“实物方式”展现,计1004件(实物今藏山东博物馆)。“每件陶文一版,由陶器、局部陶文照片和陶文拓片组成,并配有文字说明……详细介绍了陶器的保存情况、大小、质地、纹饰、文字所在的位置、征询到的出土地点,以及量器复原后校量的数据等。”“有的陶器附有线图、全形拓和同类器形照片;残缺的陶文附有相同的完整陶文或复原的完整陶文;对不甚清楚的陶文附有摹本。这些内容,对人们了解陶器或陶文的有关信息是十分有益的,大大提高了《夕惕藏陶》一书的学术价值。”《夕惕藏陶》的出版“标志着陶文文献的研究与编纂进入了一个新阶段,开启了陶文研究的新境界,必将成为陶文研究史上的一个里程碑”。其后,《夕惕藏陶续编》出版。《夕惕藏陶续编》是对沂水所出战国时期齐国官量釜上刻划“立事”陶文的专门著录和全面整理,共收录近年所见沂水陶文实物、拓本、照片846件。其中,沂水陶文实物441件(今藏昌邑市博物馆),沂水陶文拓片、照片计405件。根据陶文内容,厘为立事地、立事人、立事岁、量器名、待考五项。新发现立事人达41人,超出历年出土的齐国已知各类立事人的总和。此书著录陶文由照片、拓片、摹本、释文等部分组成,摹本补出的缺画和释文补出的缺字。“过去发现的齐国陶文主要是用玺印钤印的,刻划陶文只有零星出现,像沂水刻划陶文大量出土,对于齐国陶文乃至整个战国陶文来说,无疑十分新颖,在古文字学、书法艺术史、齐国制陶制度等方面,都具有十分重要的价值。”“‘《代序》’比较全面地论述了沂水陶文的国别、年代、内容、容量、文字释写、文字特征,以及沂水陶文辨伪等问题,提出了许多好的见解,颇有学术价值。因图版编排科学,陶文释写正确,也大大提高了本书的学术价值。”

2014年,山东大学历史文化学院考古学系等所撰考古发掘报告《新泰出土田齐陶文》出版。报告采用了现代考古学的研究方法,对2002年新泰集中发现的780件陶文进行了专门研究,有详细准确的地层记录,并将铭文陶器拍照和考古绘图进行了分类,对陶文本身除了文字方面的分析还采用了类型学的方法按照形制进行分类及综合研究。“这部内容新颖充实的报告一定会得到有关学术界的重视和欢迎,因为书中公布的是战国时期考古的一项重要发现,而对于陶文研究来说,则是有关键意义的突破”。

2019年,成颖春《齐陶文集成》出版。此书汇集了历年公私收藏的齐国陶文,按照器物用途和出土地域进行编排。与之前的同类著作相比,所著录齐国陶文的品类有大幅度增加,如王恩田《陶文图录》收录齐陶文3090件,如去除重复者,则大约有900个品种。《齐陶文集成》收录齐陶文品种达到了1730个,超出王书几达一倍。此书在在体例上详尽提供了以往著录信息,并给出最新的陶文释读,在按语中标识学术界其他考释意见,收录了大量实物照片,详细记录了量器的实测容量,对研究齐国的量制研究具有重要价值。《齐陶文集成》是目前收录齐国陶文种类最多的著作,惟其以“齐国陶文”为研究对象,而非以“齐系陶文”为收录范围,故可在此基础上进行增补。

二、大宗出土的齐系陶文

1.临淄陶文

旧时所说的“齐国陶文”是指齐都临淄出土的陶文。临淄陶文多出于临淄齐故城及其周边地区。临淄齐故城位于临淄区中部齐都镇东北面,东临淄河中游。齐陶文主要在故城及周边遗址、窑址里出土,由于埋藏较浅,农民在日常的平整土地、挖渠、盖大棚等生产活动中时见陶文,故自晚清至今持续有陶文出土,存世数量甚大,并有大量私人藏品尚未面世。

图1临淄西周村遗址(吕金成摄)

临淄齐故城的田野考古考察工作始于20世纪30年代初。中华人民共和国成立后,学政部门曾组织人力、物力进行过调查及文物收集工作。临淄陶文的科学发掘始于1958年,这年山东省文化局举办文物训练班,组成临淄考古队,在齐故城内进行了一个月的调查、钻探和试掘。考古发掘选择在齐故城大城内的南部、西部和小城内的中部。这次调查和试掘,初步明确了齐故城的形制和文化堆积分布情况。经调查勘探发现,临淄齐故城包括大城和小城两部分,小城在大城的西南方,其东北部伸进大城的西南隅,这部分小城城墙的年代最早不过战国时期。这次田野工作初步划定了临淄齐故城的重点文物保护范围,并通过《山东临淄齐故城试掘简报》公布了出土陶文的文化层、陶器线图和部分陶文。

临淄齐故城于1964年至1984年的田野考古工作情况集中刊发于山东省文物考古研究所编著的《临淄齐故城》,公布临淄陶文260余件。“这批陶文存在有两种情况:一是城内零星采集出土的陶文,地点比较分散,器型和陶文内容较为多样化,通常都出土于遗址地层、居址、窖穴、水井之中。二是城内及近郊制陶窑厂集中大量出土,一般陶器器型相同、陶文内容单一。如城北外西周傅庄出土陶文大量戳印在陶豆柄上,内容多是城阳、豆里之类。而城内刘家寨窑厂出土陶文大多打印在陶罐上,内容则多是蒦阳匋里之类。临淄陶文以戳印居多,也有部分刻划文,年代大多属于战国时期,部分刻划陶文可以早到春秋晚期,半通印的亭市、亭久和个别私名陶文或可迟至秦汉初年。”临淄齐故城出土的陶文以数量多、内容丰富著称。从陶文内容看,可分为官营制陶业和民营制陶业两部分。其中以民营制陶业的产品为多。官营制陶业陶文主要是戳印在量器上,陶文规范,印大,字多。民营制陶业陶文基本格式是地名+人名,器型最常见的是豆、罐、盂、盆等,也有个别的量器和过去未见于著录的井圈陶文。”

2.邾陶文

同临淄陶文一样,邾故城遗址陶文数量较大,自晚清至今不断有新陶文面世。陈介祺所藏陶文主要就是临淄陶文和邾陶文。以前有著录将山东出土的陶文统称为“齐鲁陶文”,这是将邾陶文误作“鲁陶文”之故。20世纪30年代,王献唐主持时山东省立图书馆工作期间,曾专注收藏邾陶文。其《邹滕古陶文字》共三册,钤“三邾古匋”印。他在书中指出,邾陶文的出土地以“峄南纪王城居多,滕邑北鄙间亦有之”,邾陶文与临淄陶文相比“邹似稍逊,字亦简朴,多一字至二字,其三四字者不习觏也。器以豆、瓿为夥,鼎、鬲、爵、罍彝器所有无不备”。

邾国故城遗址位于邹城市东南约10公里的峄山镇峄山南麓纪王城村周围,是东周时期邾国的都城所在,邾陶文主要出于此。虽然从清代以来邾国故城遗址就以出土大批陶文而著称,但正式的田野考古工作始于中华人民共和国成立之后。1964年,中国科学院考古研究所山东队会同邹县文物保管所在邾国故城遗址进行了第一次考古调查工作,根据出土的陶文认定遗址为邾国都城所在。1980年,中国社会科学院考古研究所山东队和邹县文物保管所对邹县辖区包括邾国故城遗址在内的部分遗址进行了重点复查。2012—2013年,山东海岱文化遗产保护咨询服务中心对邾国故城遗址进行了考古勘探,获得了大量基础资料。2014年,国家文物局委托山东大学历史文化学院考古学系承担邾国故城遗址为期10年的田野考古项目。2015年,山东大学历史文化学院考古学系、邹城市文物局对邾国故城遗址进行了大规模考古发掘,发掘面积930平方米,发现文化遗迹达750余处,基本构建起邾国故城遗址的分期编年序列。遗址出土遗物以陶器为主,有钤印或刻划陶文的达200余件,其中一件陶量内底中部钤有团龙纹,腹部绳纹间有作两行排列的刻划陶文“薛惎子之度同也”。仓储区集中出土了10余件较完整的陶量,多数年代属于战国时期,泥质红陶或灰陶,形制为厚胎深腹筒形,内底多钤印团龙标记,其中一件的口沿上还钤印“邾”字,另有几件配套使用的红陶罍肩部也印有“邾”字。这是“邾”字陶文在该遗址的首次发现,印证了遗址至少在战国时期为邾国都城所在。2017、2018年,山东大学在邾国故城遗址继续开展田野考古发掘工作,所获遗迹和文化遗物数量多、种类丰富、年代跨度大,为进一步完善遗址分期、建立文化谱系、明确发掘区域的功能与性质、探讨遗址聚落形态的演变等提供了丰富的资料。邾国故城遗址出土带有陶文的器物种类包括豆、盆、盂、罐等。2022年2月,“邹城邾国故城遗址2021年发掘”入选“2021年度山东省五大考古新发现”,出土战国陶文500余件,为探讨陶文性质和文字演变提供了丰富材料。相关考古研究工作至今仍在进行。

邾盛器陶文以钤印文为主,一般为一印一字,间有二印者,器型包括豆、盆、盂、罐等。量器陶文有“廪”字、“邾”字、团龙纹、刻划文字等多种,有的印有与生活器皿相同的文字。邾陶文的主要收藏地有邹城博物馆、山东博物馆、青岛市博物馆(陈介祺旧藏部分)、山东大学博物馆等,加之私人收藏,数量相当可观。

3.新泰陶文

新泰市地处山东腹地,古称平阳。春秋战国时期,其曾先后属于鲁国、齐国。近年来,该地陆续发现部分战国遗存。新泰陶文出土地点共有四处,即第一中学音乐楼官营制陶作坊遗址、西南关私营制陶作坊遗址、南西周遗址和南关遗址。

2002年4月,新泰市第一中学音乐楼建设施工,发现该处为战国时期官营制陶作坊遗址,主要出土遗物为建筑构件和陶量器。出土陶文绝大多数为陈氏“立事”铭,共发现不同立事人名16个,其中有12个为首次发现,另有新地名2个、新字形若干。此外,出土“平阳廪”陶文1件。该地出土陶文载体为量器,共发现杯形量豆和绳纹量釜两种器型。这是山东首次大规模集中出土田齐量器和“立事”铭文,为探讨齐国工官制度和量制、量器的演变提供了珍贵的资料。平阳廪和平阳市附陶文的出土证明了新泰在战国时期的确切地名。新发现古文字为战国文字学研究提供了新材料。第一中学遗址所出土陶文、刻符陶片计392件,包括馆藏和民间收藏两个方面。新泰市博物馆所藏为大宗,计238件,其中印文陶片231件,刻文、刻符陶片7件。民间收藏分别为李钦利、柳方来、肖培生、李明煜所藏。李钦利藏133件,其中印文陶132件,刻文陶1件;柳方来藏14件,为印文陶;肖培生藏6件,为印文陶;李明煜藏1件,为印文陶;另外,吕金成曾收藏6件,其中5件得自柳方来处,1件得自李明煜处,均包含在前述数量中,吕氏所藏今归山东博物馆。对于新泰市博物馆所藏全部资料、李钦利所藏部分资料(HBCS:1至HBCS:92)、吕金成曾藏6件资料,我们得见实物并收录,其余只见拓本,实物或已散失。2002年11月,在新泰市副食品公司住宅楼基建工程中发现新泰市西南关东周时期制陶作坊遗址,新泰市博物馆随即进行了抢救性发掘。遗址位于新泰市青云街道办事处西南关社区居委会办公楼西边,东北距新泰市第一中学战国时期官营制陶作坊遗址647米,北距周家庄东周墓地1.84公里,东去1公里处为平阳河,西去3公里为西周河。西南关发现有字陶文完整或较完整陶器376件,连同南关发现有字陶文、刻符陶片5件,南西周发现有字陶文7件,以及前述第一中学遗址刻文、刻符陶片392件,新泰陶文数量共计780件。

4.沂水陶文

沂水陶文是沂水城南所出战国时期齐国官量釜上的刻划陶文。2011年起,沂水陶文被陆续发现,是继2002年新泰集中出土陶文之后,“立事”类陶文的又一次重要发现。战国时代,沂水处在齐国的南部边陲,是齐、莒、鲁交界之处,这正是需要大量使用大容量量器釜的地方。

沂水陶文具有典型的战国齐系文字特征,从阜之字并从土。如“陈”字从土作“”,“陵”字从土作“”,为齐系文字的特征字形。沂水陶文内容均为齐国常用的“某地陈某立事岁之釜”格式或其简省,且立事人与确知的齐系新泰陶文、临淄官量陶釜铭文出现了部分重叠。如临淄陶文“陈向”“陈逨浅”,新泰陶文“陈得”“陈頙”,在沂水陶文中均有出现,沂水陶文属齐国陶文无疑。通过与沂水陶文有关的陈璋壶、陈犹釜和新泰陶文“易陈得叁朔”等进行综合比较研究,沂水陶文年代大致推证在齐宣王时期,即公元前315年前后。在沂水陶文出现之前,已发现的齐国陶文主要是钤印陶文,刻划陶文只是零星出现,刻划官量陶文数量就更少。沂水刻划官量“立事”陶文的大量出现在陶文研究史上具有重大的意义,会对战国文字研究产生深远的影响,对书法艺术也将提供非常有益的借鉴。对沂水陶文中未见、未识、未解的古文字及相关的历史、地理、官制、量器、制陶业等进行深入综合研究,是一项很有意义的学术课题。目前,沂水陶文集中公布实物资料、拓本等846件,尚有大量沂水陶文未公开刊布,后续研究值得期待。

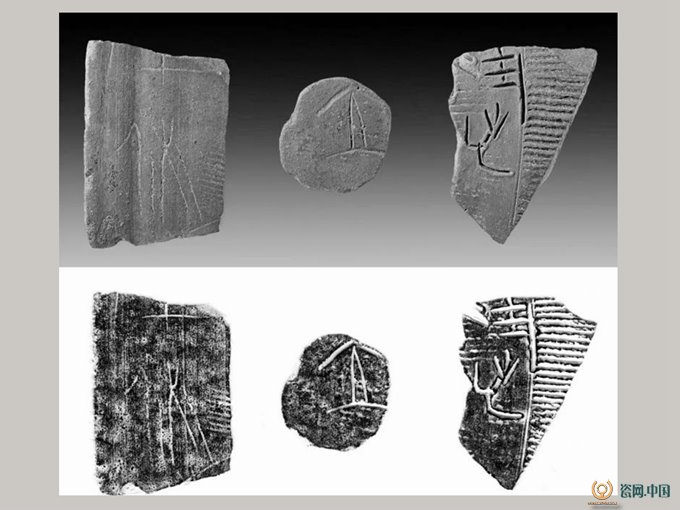

图二新见沂水陶文“陈伙”“立”“事岁”(厄庐藏)

5.莒陶文

莒陶文是指战国时代莒地所出土陶文,出土地绝大多数集中在莒故城遗址。鉴于尚无法区分莒地所出战国时代陶文是莒国存国时所制,还是灭国后所制,学术界称之为“莒陶文”。莒故城由外城和内城两部分组成,外城南北5.5公里、东西4.5公里,内城居于其中,南北约2公里、东西1.5公里。

1995年12月、1996年6月,莒县博物馆两度对莒刀铸造遗址进行考古试掘,进一步探明“铸钱遗址即在宫城南门外西侧,北依宫城南垣,南濒护城河,遗址南北150米,东西300米。其西300米处是一大型官营制陶作坊遗址,多次采集到大批制陶窑具、动物模具、双兽树木纹瓦当、陶器等,还采集到一带戳印的陶片,其文曰‘市区’,此例可与旧著录的‘’(莒市)陶文互证。以此佐证:莒宫城南垣外,护城河之两岸是当时官营制陶、钱币铸造等作坊区”。1999年,政协莒县文史资料委员会编印的《莒文化研究专辑(一)》最早刊布了6件在四、五文化层中出土的“矮残豆和其他陶器口沿、器底等处带有戳记和刻符”的莒陶。

近年来,随着莒故城及周边的工程建设的进行,在施工挖掘的渣土中又有钤印或刻划文字的碎陶片、豆柄、砖瓦等出现。它们“多出土于灰坑与废弃陶圈古井中......带有陶文的完整器物甚少,标本大致有陶罐、豆柄、豆盘、量器等器物残片,另有部分陶质模具刻画文字”。2019年,《日照文览》刊布新出莒国陶文4件。2019年初,收集者将二十余年辛苦捡拾的大量古陶瓷片、百余件带文字的陶器和若干件完整器物全部无偿捐给莒州博物馆。2019年新春过后,在莒城南近郊收集者又陆续捡拾到东周至汉代的陶文残片200余品。刘家菜园遗址陶文多集中出土,或是圆形灰坑,或是条形沟渠,离原地平下不足一米土层,且村中心偏东出土最多。刘家菜园村施工过程中,发现陶圈古井近300眼,分布较为密集,陶井中有完整陶罐出现,数量不等,大小不一,造型多样,且多有戳印或刻划陶文,个别刻划纹饰具有原始象形文字形态。2020年,莒县地方史志研究中心编《莒国陶文》出版。莒地先秦陶文、秦汉陶文、陶符计300余件集中刊布。鉴于《莒国陶文》一书所收录陶文均无文字释读,《印学研究》于2021年5月刊发第17辑《莒陶文研究》专辑,对莒陶文的发现与研究进行了梳理,并对《莒国陶文》所收录陶文进行了释读。

此外,较为大宗的有2010年前后发现的诸城陶文,以罐、豆上的单字陶文居多,数量约有200件,亦见有量器,《齐陶文集成》收录2件,有关资料尚在整理中。

图三昌邑都昌故城出土陶量区(昌邑市博物馆藏)

其他地方偶有陶文零星发现。如1957年,滕县文化馆在滕县古遗址进行了普查;1959年,中国科学院考古研究所山东队对其做了重点调查;1964年,中国科学院考古研究所山东队和滕县博物馆对该遗址进行了考古调查,其后于1972—1978年间又进行了调查、复查,公布出土的滕县陶文15件。1972年,济南市天桥区出土2件“市”字陶量区(济南市博物馆藏),容量4220毫升(小米),接近田齐的一区。1984年,青州博物馆在凤凰台采集陶文“子里得”,近年在青州市高柳镇马庄陶文遗址采集陶文“蒦阳匋里人谈”。2000年,昌邑都昌故城出土一件陶量区,圆筒形,敞口,平底,口径20.0厘米,高21.5厘米,底径15.5厘米,铭文待考,今藏于昌邑市博物馆。2007年,胶州里岔修筑公路排水沟时所出战国量器釜的腹壁残存钤印陶文“平陵陈得之釜”,口沿下有刻划陶文“伄夜”。2011年,莱芜孙封邱所出战国量器釜腹壁残存钤印陶文“陈得”,今藏山东博物馆。2014年,临朐发现一件陶量区,形制与昌邑都昌故城出土的陶量区相近。章丘陶文、临邑陶文、沂源陶文、桓台陶文等可见相关著录。

三、齐陶文与齐文化研究

由于陶文的发现者与收藏者多兼学者身份,齐陶文研究在陶文一经发现就已开始,并且能够不断地推出研究成果。陈介祺在光绪四年(1878)与吴大澂的尺牍中论及“古陶文字不外地名、官名、器名、作者用者姓名与其事其数”。吴大澂著《三代古陶文字释》四卷,为“二千年来古文字未发之藏”。学界通过对齐陶文的研究,推动了齐文化研究的深入开展。

1.齐陶文与战国文字研究

战国文字考释是齐陶文发现以来从未间断的研究中心,成果最丰,纠正了前人认识的许多错误。清人著作如陈介祺《簠斋陶文释存》、吴大澂《三代古陶文字释》、孙文楷《木庵古陶文字》、丁佛言《说文古籀补补》等也收录了不少陶文考释。1936年,顾廷龙撰《古匋文孴录》“作为国立北平研究院史学研究会文字史料丛编之一”出版,开启了以专门的文字编形式考释陶文的先河。作者在广泛搜访古陶文资料的基础上,“分别部居,汰其复重,选其完整,慎校阙蚀,严区真赝,凡传摹之字概不敢卒然收入,诚恐毫厘之失遂成千里之谬”。严谨如斯,堪为后世楷模。中华人民共和国成立后,比较重要的陶文考释专书有金祥恒《陶文编》(台湾艺文印书馆,1964年),高明、葛英会《古陶文字征》(中华书局,1991年),徐谷甫、王延林《古陶字汇》(上海书店出版社,1994年),王恩田《陶文字典》(齐鲁书社,2007年)等,均代表了当时陶文释字的水平。后者不断汲取前人研究之成就,加之新材料,故而再上层楼,也为我们勾勒出陶文文字考释的历程。陶文考释著作之外,还有大量专门考释一字或数字陶文的论文发表,不断将陶文考释向前推进。2019年,张振谦《齐系文字研究》将齐系文字研究分为字形研究和铭文研究两部分。字形研究部分对齐系文字的地域性特点做出了定性描述;铭文研究部分对部分齐系地域铭文及其文字做出考释和考证,并对相关问题进行了探讨。这些研究成果对古文字的考释、汉字发展史的梳理等具有重要意义。

2.齐陶文与东周陶器断代分期研究

考古地层断代、器物区系类型分析等现代考古学方法,可以对陶文的时代做出较为科学的断定。这也是科学考古和民间收藏鉴定的最大不同。旧有的陶文收藏,一般情况下要经过获得者—商贾—收藏者的流转。由于流转的信息往往不对称,收藏者研究起来往往是困难的。1992年,孙敬明《齐陶文分期刍议》在陶文的断代分期上,将钤有陶文的器物分为鼎、豆、壶、罐、钵五类,然后以考古类型学的方法对陶器进行分期,从而将齐陶文分为春秋晚期、战国前期、战国中期、战国晚期四期。将考古类型学方法引入陶文的分期研究是有益而科学的探索。新泰陶文的断代从与立事地、立事人的对比入手,通过“易陈得”同时出现在陈璋壶(齐宣王五年)和新泰陶文中,推证新泰陈得陶文年代即公元前315年前后。以此为基准点,新泰陶文中出现的立事人总立事届数至少有22次,每届立事5年,则新泰陶文时间区间有110年,大概处于公元前345年—公元前235年。齐康公十九年(前386),田齐太公取代姜齐,史称田齐。田齐存国时间为公元前386年—公元前221年,新泰“立事”陶文的时间正好处于这个时间段,其存在时间大致与田齐相始终。对此,李学勤认为“出土陶文的遗址经过科学的发掘清理,有详细准确的层位记录,对遗址的性质和时代做了可信的判定”。

3.齐陶文与古代齐鲁地理研究

由于陶文中可考的地名大量存在,陶文对地理研究就显得非常重要。非考古发掘出土的陶文,由于大量相伴历史信息的缺失,进行古代地理的研究参照比较困难,但学术界也有许多积极的成果。如1935年,张履贤尝购得“平陵陈得立事岁公”陶文拓寄张政烺,告知其据估者云陶文原片系得自临淄。张政烺撰《“平陵陈得立事岁”陶考证》一文,考定“‘’即田敬仲完之氏。......齐田氏之‘田’作‘’。......‘平陵’为地名。考古地之名‘平陵’者本甚多......今齐鲁出土封泥有‘东平陵丞’亦可证,其地在今历城县境。此陶既出自临淄,又明氏为齐田氏之公族,则此平陵自当为齐地无疑。......田氏为有周陶正之后,敬仲又为齐之工正,故传世陶文齐田氏之器独多”,“陶片出于估人展转贩卖,出土情形不详,颇为可惜。然仅考证铭文,则知其出土地已足”。该文示范性地给出了发掘陶文史料价值的方式与方法,对后来学者的陶文研究产生了很大的影响。再如,王恩田根据新泰市区出土的战国“平阳市□”陶文中“市”字的特有写法,证明新泰的杞国被楚灭后,又被齐占领。如此,西汉泰山郡的“东平阳”则只能是战国齐邑。其又根据山东巨野出土的“安阳市”陶文,分析《史记·项羽本纪》所载宋义率兵救赵行至之“安阳”在今山东曹县东等。随着科学考古发掘出土陶文的不断出现,其中很多地名陶文由于有明确的出土地点和地层关系,便于同旧有非考古发掘陶文及相关文献记载进行对照,可以更加明确地考定出其历史地望。

4.齐陶文与齐国政治制度研究

战国时代,各国中央及郡县等政权,都拥有官营的手工业作坊,并执行相应的管理监督制度,以维护国家政治制度的稳定、经济发展的秩序,其中齐陶文中最常见的“立事”就是这种制度的一种表现形式。关于“立事”制的内涵,学者研究的主要观点有:纪年体例观(“‘立事岁即某某执政之年’。这种纪年体例常见于齐国器物刻铭”)、立政为相观(“‘立事岁’为传世齐器中习见之辞......许印林曰‘立、莅通,《说文》作,临也’,陈簠斋曰‘立事犹言立政......’”)、莅事督造观(“‘立事’即‘位事’或‘莅事’,莅事者即器物的督造者”)、主管有司观(“莅事者……只是主管陶量或陶器制造的有司”)、祭祀主政观(“立事即文献中的甔事,其原始含义是主持国家的祭祀,后来也泛指主持国家政务的人”)、三级监造观(齐国官营手工业“有三级监造的制度,除直接生产者外,由‘立(莅)事’者监造,工师主造”)、齐国工官观(“齐国的铜器和陶器铭文中常见‘某某立事岁’语,这是齐国特有的一种工官题铭方式......体现了齐国的工官制度”)等。立事人为重要手工制造业的主管人员,代表国家管理度量衡器、乐器、兵器及其他重要容器的制造,相当于齐国的工正。陶量上的立事铭文往往只出现立事人,而对实际的督造者、制造者皆略去。度量衡等涉及国政秩序和社会的稳定,因此立事人在国家行政、经济管理中有着非常重要的作用。乡里制度是战国时期国家行政统治的基础,当时主要通过层级制的乡里组织建立合行政、治安、教化于一体的政治共同体,实现对人的管理与控制。“乡名+里名+陶工名”这种习见的齐陶文就是齐国城乡控制体系的印证。齐陶文还反映出地方治理的其他方面,如齐陶文中的“左桁正木”,朱德熙考证“桁”读“衡”,“当是掌管山林的职司”。

5.齐陶文与齐国手工业制造研究

发达的齐国手工业在齐国陶器制造中得到了充分的反映。齐国陶文陶器统计分析、类型排列,有助于探索齐国官营、民营手工业的特点和生产模式。如战国时期齐国设陶正主管官营制陶业,下设督造专事监督、工师、陶工从事生产。量器由官营制造,一般由执政的官员进行监造,窑场邻近行政管理中心;民营制陶业的主要产品是生活用器,以个体家庭为组织进行生产,家专其业,父子兄弟相传,家庭即工艺的养成所,自家成员朝夕揣摩实践,形成独特的品种、外形、质地、结构,生产有独到之处的陶器。民营制陶业为使其产品销售顺利,进而获得更多的利益,就必须精工细作,并不断改进制作工艺和提升技艺水平,否则就有被淘汰的危险。齐都城东北部是当时的商业区,官营、民营制陶产品均在此销售。齐国民营制陶业已经有了明确的专业分工,出现了某个地区或几个地区只生产一种产品的现象。王恩田根据对177件实物标本的分类统计和研究,发现生产豆的场家集中在“豆里”等18个乡里之内,且以“豆里”生产的豆所占比重最大,推断“豆里”为生产豆的场家汇聚之地。这说明“里”的称谓和所生产的陶器具有一定的关系。这些研究对于深化齐陶文研究,探讨齐国手工业的生产模式等进行了有益探索。

6.齐陶文与齐国量制研究

东周时代各国量制的资料以齐国最为丰富,齐量陶文对量制研究具有重要意义。如齐量陶文中有升、豆、区、釜等容量单位,更可贵的是,这些陶文所在的陶量部分保存完整,可以通过实物测出其容量,为探讨一直以来存在争议的齐国量制问题提供了宝贵的真实数据。随着齐陶量的不断发现,齐量与齐国量制研究的新成果不断呈现。2019年,裘锡圭通过对大量新出土齐量的综合研究,发现齐国量制由姜齐旧量演变到田齐新量,呈现出一个不断向十进制量制趋近的过程,“齐国在春秋时代使用升、豆、区、釜四进的量制,区为十六升,釜为六十四升。春秋晚期,齐权臣陈氏为争取民心,将时常用来贷粮于民的家量增大,将豆量由四升改为五升,因此区变成二十升,釜变成八十升。田(陈)氏篡齐后,对此前齐国行用的姜齐旧量进行改革,升到豆的进位袭用家量,釜与升之比改为1:100,这样区为二十升,釜跟区之比由一釜四区变成一釜五区。姜齐旧量的升值可能在321.5毫升左右,其釜值应在20000毫升左右,与田齐新量的釜值十分接近。据此,田齐改革量制时,釜的量值似乎只作了很小的改动,甚至完全没有改动,只是由于釜与升之比改成了1:100,升值降低至205毫升左右,豆和区的量值也相应降低”。这一发现对量制史研究产生了极其重要的影响。通过齐量陶文还可以看出齐国国家对地方经济的管控,如齐官量陶文见于齐国边境,新泰、沂水陶量的大宗集中出土说明齐国的经济权力是高度集中且统一的。

7.齐国陶文与别国陶文的关联研究

齐国高度发达的制陶业也影响着周边国家制陶业的发展,受经济实力和社会发展等方面的限制,周边小国制陶业的发展明显落后于齐国,具体表现在器形小、形制不规整、工艺粗糙等方面。如,莒在政治经济上与齐国紧密关联,莒使用与齐国相同的豆、区、釜量制,也直接使用齐国所制造的各类陶器。莒文化既有其独立发展和创造,又通过与齐文化的融合成为齐鲁文化的重要组成部分。小国受周边大国影响,多有所用陶器由别国流入现象。滕州滕故城遗址出土的“陈立事岁廪釜”为齐国官量陶文,“薛国故城、北台上、岗上等遗址出土的部分陶文,与邹国陶文相同,是由邹国流入的”,莒陶文与诸城陶文存在相同陶文的现象。在齐国陶工中,多有与莒、邾国陶工同名的现象。陶工名的写法有些完全相同,如“五”“孨”“赍”等,其中“五”在齐、莒两国陶文中大量存在,“孨”在莒、邾两国陶文中大量存在。有些写法稍有差异,如“缨”。《古陶文汇编》载有一件出土于邾国的“缨”字陶文,与莒陶文“缨”为同印所钤,为莒制流入邾国。《莒国陶文》收录“缨”字陶文10件,均钤于残存灰陶豆柄。其中,2件为正文,“缨”作“”;8件为反文,“缨”作“”。大量出土于邾国故城的“缨”字陶文作“”,相比莒陶“”,所从玉、贝、女位置做了变动。齐国临淄陶文中“蒦阳里人缨”,“缨”作“”,相比莒陶“”,所从贝、女位置做了互换。临淄陶文“孟棠匋里缨”,“缨”作“”,“纟”旁发生了讹变。青州博物馆在青州采集到的两件陶文均为临淄生产。齐陶文自发现150余年来,相关研究取得了很好的成绩,积极促进了相关学科的发展。尤其是近年来,这一领域不断有新材料出现,也不断有新的成果推出,对不断纠正旧有陶文研究中的偏差或错误,推动陶文研究深入发展有着重要意义。但也应该看到,齐陶文研究中还存在一些问题。整体上看,研究还比较零散,缺乏全面系统的汇集,亦缺乏大数据的支持,且偏重陶文文字研究,忽略与陶文存在状态的关联性研究等。馆藏旧有陶文实物、拓本(如陈介祺藏品)得不到应有的整理和研究;私人藏品很难为一般学者所见,或秘不示人,或转手售出,难以刊布与利用。有些疑难文字的辨识还存在争议,尚需其他古文字门类的成果才能予以确定。随着研究资料的丰富完整、研究水平的不断提高,笔者期待齐鲁文化研究院在数据库建设的基础上,在齐陶文研究方面取得丰硕的成果。本文原载《海岱学刊》2023年第27辑(总第27辑),注释及参考文献请参见原刊。