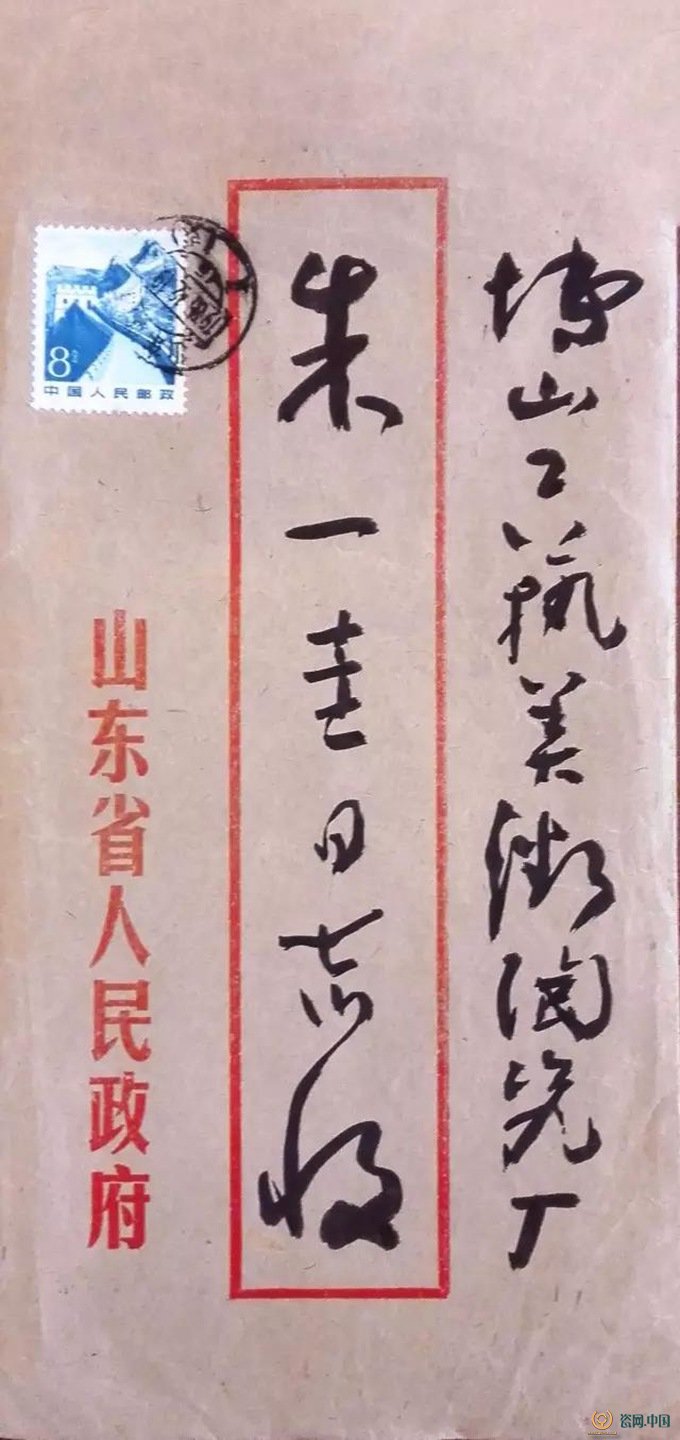

朱一圭,中国美术家协会会员,中国陶瓷艺术大师。著名陶瓷艺术家书画家中国壁画学会理事,山东省壁画研究所副院长淄博市书画院名誉院长,中国最具实力的陶瓷艺术大师。

朱一圭淡出中国陶瓷艺术名利场已经多年。2016年8月23日,中国陶协发文,隆重表彰“中国陶瓷艺术终身成就奖”获得者,并与9月6日第三届中国陶瓷艺术大师颁证大会同期颁奖。77岁的陶瓷艺术家、书画家、新中国美术陶瓷最具个性、最有影响力的开创人之一朱一圭先生获此殊荣。这是一个实至名归的盛誉,是对北国陶苑所有艺术家的褒扬,是整个“陶琉古镇,美食博山”的集体荣耀。

当一切嘈杂尘埃落定,真正的艺术文化行为注定要沉淀为历史记忆。只言片语无法穷尽朱一圭七十余年的艺术道路,蛋壳黑陶的复原、鲁砚的复兴、黑陶彩釉创作特别是高温窑变彩釉壁画的推广,被公认为朱一圭对中国现代文化史的四大贡献。

实话说,朱一圭不是那种叱咤风云的性情,他最适于某个契机的引发,一头扎入未知的领域,默默无闻地探险、实验、创造。创造之后,又回到原点,等待下一次灵感的到来和激发。他不肯守着老一套而不进取,不屑于拾人牙慧,更不擅借助某种外因窃得虚名,他的眼中总是一片又一片亟待开发的疆界、一个又一个需要真相的命题,这,源于他对艺术文化的敬畏。隐匿于北方陶镇最旮旯位置,却与美术院校有着千丝万缕的联系,又毕生神交于法国后印象派,朱一圭的思考便远离了世俗。这种思考有时是孤独的,却成就了朱一圭的独特贡献。

1981年年底,省领导高启云点将朱一圭到济南复制蛋壳黑陶。济南市博物馆向他开放了全部库房。把自己埋在蛋壳黑陶碎片里,一呆就是六个月。每天就是手持放大镜,翻看蛋壳黑陶碎片。新石器时代,人们倾其智慧制作一件蛋壳黑陶器物,主要功能还是作为礼器,连通天地诸神、史前氏族先贤。研究蛋壳黑陶,是在穿越数千年近万年的时间隧道,揣摩古人的社会心理,对话古人的精神世界,探究古代华夏民族的精神之源,这让朱一圭不能不全身心投入。首先,朱一圭浏览了新石器时代黄河中下游,包括胶州湾地区出土的所有蛋壳黑陶残片,发现济南章丘城子崖遗址出土的最为精细,佐证了“舜耕历山”之实,历山所在的济南地区当是虞舜时代的文化中心,朱一圭把目光聚焦于章丘城子崖。

夜以继日,朱一圭的大脑悉数被支离破碎的陶片所充斥。每一片残器的信息,都与朱一圭的认知和经验对接、碰撞,突然,朱一圭被一个奇特的现象惊愕了,所有的蛋壳黑陶残片呈现出一个共同的特征——黑陶残壁不同弧度的转折处,呈现明显的两层台阶状态。朱一圭一阵惊喜,蛋壳黑陶成就于注浆工艺——先素烧一个泥胎作为模具,然后以极快的速度注浆,迅速倒掉多余的浆料,然后干燥、烧制定型。这样的工艺就形成了今天见到的模样:器物腔壁转折放开位置,因泥胎胎壁较薄不吸浆,泥浆飞薄便凝固定型;而转折收紧位置,因泥胎胎壁较厚,特别吃浆,因而变得相对壁厚,一下子破译了蛋壳黑陶至薄若蛋壳的成型机理!

这一发现,让我们窥见了中华民族的惊天智慧,是对学界认为蛋壳黑陶先注出一个坯器、然后对外壁旋转刮磨成型的重要更正,也否定了民间以为蛋壳黑陶源自手拉胚的臆想,更为重要的是,这是对中国陶瓷注浆来自日本之说的彻底颠覆——凡注浆就须有模具,模具的出现必然会导出注铜工艺,蛋壳黑陶注浆成型,当是我国青铜时代来临的先声。

接下来就是复原。朱一圭发现蛋壳黑陶所用的粘土经过淘滤,呈现为极高的密度,现有材料则不行,于是他以含铁量较高的石头,研磨成极细的粉末,与黄土合理调配;蛋壳黑陶除了陶器坯体呈黑色外,还有其标志性的黑亮外观。新石器时期先民显然已掌握了独特的炭熏方法。是高柄蛋壳黑陶柄上的镂空花纹,给了朱一圭启示。这是一种美学装饰,更是一种均衡熏黑的专用技巧,他把烧陶的匣钵壁上钻通无数孔洞,将粟米米糠填充在胚器与匣缽之间,获得了黑亮如漆的蛋壳黑陶。朱一圭说,那种质感,比当今的无光釉还要精美。

馆藏蛋壳黑陶残器中,仅各式各样的杯子就不下百十种,仔细端详,其造型竟有很强的现代感,与当代欧洲的顶尖陶瓷相比,一点也不逊色。这些精美的好东西沉睡在库房里真是可惜。他要让这些瑰宝面世。杯子残器只要有半只,朱一圭便复原成一个整体,把它描摹下来,绘制成图示,受到清华大学美术学院陶瓷艺术系教授、著名陶瓷艺术设计家张守智的高度评价。张教授说,如果有更多人来研究老祖宗留下的好东西,中国陶瓷发展将不是这个状况。

朱一圭选取最有代表性的器型做了一批杯子。美院的专家们见了,简直欣喜欲狂。中央工艺美院教授、国徽设计者高庄,攥着蛋壳黑陶杯爱不释手,朱一圭要送他一只,高庄却坚辞不受,说,我要这只神器一般的蛋壳黑陶,成为心底最深处的记忆。

现在,朱一圭还在不时回味自己蛋壳黑陶研究的各种原始资料,几百种出土器物的临摹、还原图,他要在别人需要时,以一个陶者的身份与人分享。分享,在朱一圭的词典中,是对自己最高的奖赏。

鲁砚,古称青州砚,因青州治地在淄河流域,又称淄砚。宋人李之彦《砚谱•端砚》曰:“苏公易简云:柳公权论砚,青州石为第一。”宋代高似孙《砚笺》指出,淄砚产于“金雀山”“石门涧”“长白山”等地。“金雀山”在今博山安上村倒流河一带,“石门涧”,即今博山石门十八盘峡谷……六七十年代,因学问获罪“反革命分子”的朱一圭,被迫离开他珍爱的画案、窑炉。上山劳动之余,他看到山岭河谷,遍布五颜六色的石头,何不借罢黜反省之机,进行一次山野考证,以再兴鲁砚呢?是时,文革风头正盛,在民间,包括砚文化在内的所有传统文化都被视为“四旧”扫地出门,在时代逆流的淫威下,人们谈虎色变,制砚和砚文化研究更是无从谈起。朱一圭相信文革不会无休止地持续,百废待兴定为期不远,私密地进行鲁砚起源地的相关考证正逢其时,还能逃避被批斗的屈辱。

再兴鲁砚,还源于解除一个人的疑惑。朱一圭的姨表哥、版本学家路大荒常说,既然“青州石为第一”,怎又会“淄石号韫玉砚,发墨而损笔”(苏轼《评淄端砚》)?于是,他在上山干活时,留心经过每一块地方,在有石料隐现的土层和草丛处,留下记号。收工后,他翻过一个又一个山梁,刨开土层,挖出石头,在溪水里冲洗干净,仔细察看石头的质地、纹理、色彩,每当选中一块理想砚石,他就乐不可支。

一次,他在博山西山遇到一条溪流,流水中闪烁着光怪陆离的石块,他心中暗喜,顺着小溪向当地人称“十八盘”的山谷走去,用镐头刨着每一道石脉,真的发现了几十种不同的砚石。这就是传说中的“石门涧”。他还经常光顾后峪、安上,在倒流河一带,找到品相极佳的金星石。几年的工夫,朱一圭搜集到了二百多种不同的砚石,足足装满了两大箱。之后,他开完了批判会,便躲在一个角落里,不声不响地刻砚。其间,朱一圭还通过省领导的函荐,暗自潜出博山,去大收藏家处遍访名砚,其中在康生那里,见到了扬州八怪之一高凤翰,在《砚史》记载的那方赫赫有名的“大瀛海”。这些见识为朱一圭制砚提供了腹中妙想、刀下奇思。

1979年开始,朱一圭携其淄砚制品,两度赴日本东京、大阪展出并现场表演,一时轰动东北亚,多方砚台被高价售出。日本西五财团对朱一圭的制砚、刻瓷崇拜到痴迷,正式挽留他在日本发展,被拒绝。范曾也力邀朱一圭去天津加盟其东方艺术中心。他用实物证明了,发源于原山山脉主峰禹王山的孝妇河、白杨河、淄河、倒流河上游地带,正是最主要的淄砚石料产地之一,其中不乏典型的淄砚色系,夹山红、猪肝紫、荷叶绿、莴苣绿,龙山紫、绀黄、沉绿、三彩、绀青、金星不一而足,纹理自然、质地温润、色泽绮丽而不浮艳,与史书描述毫无二致。之后,朱一圭把自己制作的上百方鲁砚全部送给了青岛的砚友,多数刻有唐代浮雕、纹饰。有人为他抱不平,朱一圭说,这批淄砚能丰富他的著作,支撑他的观点,受到世人重视,有博山砚台已在国外卖到了一方千万,正是达到了我的目的。这次日本之行的影响,开启了鲁砚领域工艺美术大师频出的发端。

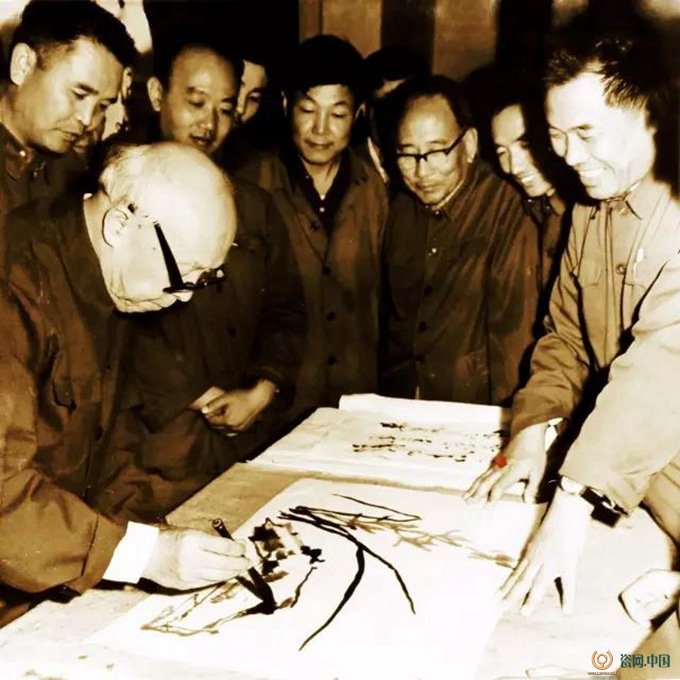

朱一圭(后排左三)观摩原国务院副总理谷牧作画

黑釉,即铁系黑釉。博山宋代就有著名的乌金釉、雨点釉、兔毫釉、茶叶末釉。但黑釉着彩,却令千百年来历代陶艺家梦寐以求又无能为力。

1975年,朱一圭开始主持在黑釉陶上加彩的研究,团队成员还有山东陶瓷公司的科技人员。一般常识是,瓷与陶的烧结收缩率相差3%,陶上施加瓷性彩釉,门也没有。朱一圭要尝试陶上立粉,通过控制瓷上立粉的釉色厚薄,用以中和陶上的瓷釉收缩,把可在瓷上的立粉立在陶上。方案既出,其他技术人员一致反对,但朱一圭一意孤行,锲而不舍。陶上立粉是前无古人的新事物,必须拿出从未有过的勇气、理念和工具。经过努力,他们首先破解了硅、酸、锌三元素,与三氧化二铁之间的关系。继而,朱一圭又发明了一种前所未有的立粉笔。运用特制的工具,整合了它们之间的膨胀系数,终于在1978年4月取得成功,改写了我国数千年黑釉陶不能着彩的历史,将以往只“供贫且贱者用之”的黑陶货,变成精美绝伦的艺术珍品。

年轻时的朱一圭绘制鱼盘

朱一圭的辉煌成功,取决于他的实战经验,而持怀疑和反对态度的技术人员,则掉进了教条主义的泥坑,他们受益于理论,又最终备受理论的制约。对于这项发明和应用,作家鲍文清说:“用这种特制画笔和毛笔相结合,就可以用色彩釉在陶坯盘上尽情作画了。画翠竹亭亭玉立;画珍禽翎毛纹状清晰,缕缕可辨。这些构图生动,丰富多彩的油画,通过窑火高温烧成时釉色的变化,幻出奇妙的、别具一格的艺术效果。有的挂盘,色调庄重、古朴典雅;有的生动活泼,令人生爱。”

黑釉立粉彩陶挂盘一经问世,就被外交部礼宾司定为国家礼品,从1979年起,黑釉立粉彩陶挂盘随着邓小平等国家领导人出访,被带到许多国家,成了中国人民同世界各国人民友好交往的象征。 当年,因为这项贡献,朱一圭被评为“山东省劳动模范”,并享受国务院政府特殊津贴。

上世纪七十年代初,淄博市硅酸盐研究所开展了窑变花釉研究,并为邯郸陶瓷研究所设计了花釉原始配方,白釉黑彩的磁州窑系,从此有了蓝钧、兔毫花釉品种。邯郸花釉的问世,首先吸引了美术教育家、中央美院副院长侯一民先生的注意。1972年,侯一民去邯郸陶瓷研究所,研制高温花釉在壁画上的应用。研究初期,朱一圭在中央美院见到了侯先生用邯郸技术烧制的两块花釉瓷板画,朱一圭看到了这些成果的问题,一是瓷性釉色与下面的陶版收缩不统一,陶版变形;二是彩釉与彩釉的域边交接往往产生混流现象,使绘制在陶版上的物象失去控制;三是釉彩的种类少,缺少与黑釉造成色阶的灰色釉……朱一圭认为淄博花釉更有优势。侯先生见到淄博花釉以后叹为观止。1973年,侯一民开始介入淄博花釉的恢复与创新,推动了朱一圭高温乌金黑釉立粉彩陶和花斑玛瑙釉的创制。1979年9月,“高温彩釉陶瓷壁画”首次在青岛中山公园问世,标志着中国探索高温色彩分类调配应用成功,高温窑变花釉被山东省政府命名为“鲁花釉”。

“鲁花釉”的成功,开辟了博山陶瓷艺术的新天地。1988年,由侯一民担纲总体设计的深圳“锦绣中华”“世界之窗”缩微景区,设计了集泥人张、面人汤与学院派雕塑于一体,不同特色、高低温釉相结合的陶瓷小陶人群像,堪称一项融汇百家的创造。小陶人高的十余公分,矮的四五公分,取自全国五十六个民族不同衣冠服饰、不同动作造型。将画稿转化为雕塑实物的任务,别无选择地落在朱一圭头上。绚丽缤纷的色彩,细致入微的刻画,每个小陶人通过朱一圭的描绘,均纤毫毕现、眉目传情。从1988年到1995年,历时七年,朱一圭制作完成了15.6万件彩绘小陶人。朱一圭手下有四位绘彩施釉的女孩,被侯一民誉为民间可遇而不可求的四支生花妙笔,嘱咐朱一圭务必善加保护。安装工作,侯一民、邓澍亲自动手,用水泥把每个小陶人固定在景区,为此,邓先生还脱臼了大拇指。尽管侯一民的水泥足够牢固,这些小陶人委实太招人喜爱了,几年的工夫,几乎被游客偷光。一年前,受侯先生委托,朱一圭又紧急赶制了第二批小陶人1万多件,补充“锦绣中华”“世界之窗”缩微景区。有趣的是,缩微景区初面世,某位政界的朋友也悄悄拔回来两件,当面交给了朱一圭:“你瞧,人家南方做的小陶人,就是好看!”

仿佛是某种迟到的暗示,1982年,博山大街出土了大量宋代陶瓷人偶、动物的残片,从中看出,在黑釉陶上加彩,北宋时有过,釉称“花斑玛瑙”,但其烧结后釉彩不化、不润泽等不足之处十分明显。之后,这种带有瑕疵的釉色也失传了。

“花斑玛瑙”的出现,引爆了朱一圭的极大兴趣,接下来,朱一圭始终未放松“花斑玛瑙釉”的复原,并将这一巨大贡献迁移到大型壁画的创作之中。

朱一圭说,玛瑙釉是北宋时候的一种釉色,只要用三氧化二铁,就会出现玛瑙釉。玛瑙是自然形成的。大自然火山爆发,主要还是铁的成分为主。玛瑙釉主要还是加氧化锌、氧化锡这两个东西,锌,锡,铁,它吸它,它吸它,最后形成这个效果。火达到一定程度它就变化,它吸它的颜色,它吸它的颜色,氧化铁加上氧化锌,就变成蓝,蓝调子。加上氧化锡,就变成黄,产生出一个暖调。全国的柴窑,官窑、定窑,实际上就是氧化锌,氧化锡,还有氧化铜,这几个材料相互吸收,变化出来的釉色形成的。尤其是北宋博山这地方,为啥能出来玛瑙?为啥出的那么好?就是因为这里有炭,这里的炭不值钱。烧炭而不是烧柴,温度高,形成博山玛瑙釉。铁不是黑嘛,就出那些黑斑点,可是那时候有个问题,就只出现这三个色,有时出点灰调,就是现在西洋画所谓的中间色——灰。咱们多年单独在这个灰上下功夫,各种各样的灰,终于能烧出高级灰来,是全国其他地方没法和咱比的。原因是,咱们这个陶瓷产区,不是属于硅酸盐嘛,其他地方都是单独的陶瓷,没有琉璃,咱们这里有琉璃,一配合就出来了,别的产区要想和咱这里这么全,没有。人们老是不揭这个密,陶瓷里头颜色多,赶不上琉璃多,两下一结合咱这颜色就全了。他们画张法国后期印象派的画,没有那么多颜色,咱这里不用寻找,一兑就出来,经过了火,比他画里的颜色又漂亮了。

朱一圭还说,北宋时候的博山玛瑙釉,还有存世的样品,就是大街南头出土的小陶俑,佛像、观音、罗汉、力士、武士、仙人、仕女、童子、瑞兽、山子等,各种各样的颜色都有,对咱是个启发。河南的钧瓷有四个字的特点,叫丰肥匀润。为啥叫丰肥匀润?薄了不出这个效果,我在画的时候就尽量加厚它,咱这个釉色的特点就是厚,在烧成上不和瓷似的那么快,到了一定温度得恒温漫烧,用氧化焰。钧瓷是还原焰,还原焰的颜色看着是挺好,颜色纯度不够。没有法国后期印象派的启发,咱也到不了这个程度。大量地吸收了人家的长处。那么,为啥咱这里走了这条路?因为咱喜欢印象派的颜色,油画的高级灰,咱这里说出就出来。偏暖的中间色,加上咱们的一点茶叶末,高级灰的颜色就抽出来了。所以说咱有传统的基础,加上现在的审美观,一结合,颜色就丰富了。

舆论一度认为,朱一圭发明了黑陶彩釉、恢复了宋代的“花斑玛瑙”,朱一圭为此声明:黑釉陶彩釉是山东陶瓷公司的科学家们共同完成的发明成果,如果有我的贡献,仅仅是在研发黑陶彩釉、恢复“花斑玛瑙”过程中,在已有的釉色中又独自开发出一种灰釉,充当釉色之间互相搭配的介质,让釉色更加丰富多彩了而已。其实,作为一切釉彩调配基母的灰釉,是一项压倒一切的发明,没有它,就没有黑陶立粉彩釉,就没有后来的高温窑变彩釉壁画新时代!

釉彩调配基母灰色釉色的开发,使中国壁画从此有了立于世界文化之林的根本特色,也是中国壁画民族特征的根本体现。自上个世纪70年代末,在著名画家张一民找朱一圭制作第一幅壁画之后,朱一圭把全部的精力投到窑变壁画上了。不久,在著名工艺美术家、中央工艺美术学院教授郑可先生的提议下,于1979年建立了壁画制造工厂——圭炎陶瓷艺术研究所。迄今为止,朱一圭的大型高温窑变彩釉壁画,在全国各地有上百幅之多。

2004年,中国壁画学会在中国美术馆举办了首届壁画大展,全面展现1978年以来二十多年中国现代壁画创作历程。朱一圭的《高温窑变花釉系列》,以“高温釉立粉斗彩新工艺”获颁工艺成就奖。这件作品,至今收藏于侯先生的工作室。

“创新是必须的,因为时代在前进,要跟着时代的脚步,但是创新必须要有基础,这一点非常重要,必须要先有非常深厚的传统积累才行。真正传统的东西,哪样东西仔细挖掘挖掘,都非常了不起。”这是朱一圭经常挂在嘴上的一句话。朱一圭为中国壁画注入中国元素——让高温窑变彩釉壁画,有了基础技术、材料美学的支撑,从而让窑变壁画臻于成熟,使之成为我国在世界文化之林一枝独秀的绘画形式,催熟了又一个民族化、现代化造型艺术形式,是当代中国最伟大的发明之一。朱一圭是一位伟大的奠基者,没有朱一圭的先期开发,就无法奠定高温窑变彩釉壁画取得成功的先决因素,在中国文化史上的贡献,有待于后人界定与评说。