三彩烛台 唐代 北京故宫博物院馆藏

高29.8cm,口径7cm,足径12cm。烛台分上下两部分,上盘小,下盘大,中间承以起弦圆柱,圈足外撇,上盘中心立杯形烛座;通体施蓝、黄、绿、白彩釉,底素胎无釉。烛台的使用早见于春秋时代,《楚辞》中引“室中之观多珍怪,兰高明烛华容备。”战国时已有各式精制的铜烛台,至三国、两晋时,青瓷烛台便已出现,造型颇多。这件唐三彩烛台造型实用古朴,施釉均匀,色彩深沉雅致,又在三彩中点以蓝彩,更增添了器物的华贵韵致,是三彩器的上乘之作。

三彩刻花三足盘 唐代 北京故宫博物院馆藏

高6cm,口径27.7cm,足距17cm。盘口为板沿式,平底,下承3足。通体以绿釉为地,盘心刻一团花,外环荷花、花蕾及荷叶纹,施以黄、绿、白三色。底无釉。此盘造型规整,盘心图案以刻花方法填彩而成,画面呈现凹凸状,立体感强。由于采用了素烧工艺,胎体致密,釉色以绿彩为主,色调清新淡雅,在三彩盘中较为少见,堪称唐三彩器中的精品。

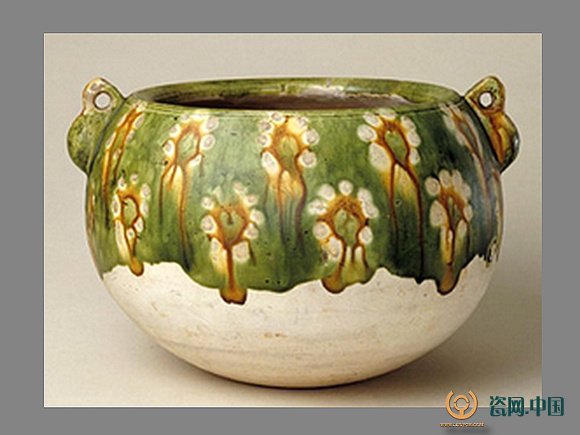

三彩双系罐 唐代 北京故宫博物院馆藏

高12.5cm,口径13.5cm,底径6.9cm。罐呈扁圆形,口内敛,平底,口外两侧各有一系。器内施黄釉,外壁以绿釉为地,上以白、黄、绿三色点染花朵。器施半釉不到底,露胎处呈白色。此罐器型虽小,但丰满端庄,模制成型的双系是唐三彩罐的一个主要特征。此罐以瓷土作胎,胎体坚致洁白,烧成温度较高。在巩县三彩窑址中曾采集到与此罐双系及彩斑相同的残片,由此可知此罐为河南巩县窑产品。

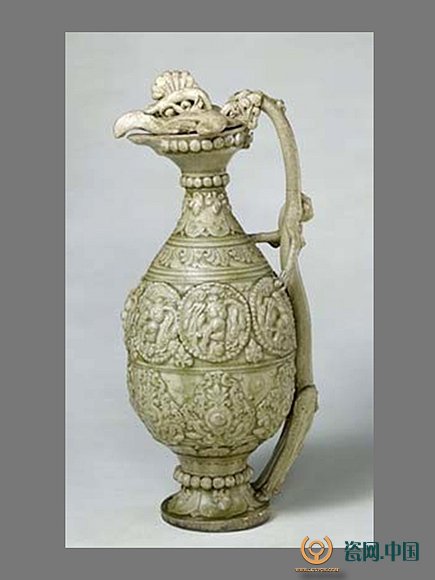

青釉凤首龙柄壶 唐代 北京故宫博物院馆藏

通高41.3cm,口径19.3cm,足径10.2cm。壶盖与壶口吻合成凤头状,使得壶整体颇似一只挺立的凤鸟。壶柄塑成一直立的蟠龙,龙口衔住口沿,作窥视探饮状,前肢撑于壶肩部,后肢立于喇叭形底座上。壶体以塑贴和刻划技法装饰。腹部塑贴主体纹饰两层,上为6个联珠纹圆形开光,内有手舞足蹈的力士,下为宝相花6朵。口沿、颈、肩及胫部饰以联珠纹、莲瓣、卷叶或垂叶纹。各组纹饰间以弦纹相隔。此壶胎体厚重,釉层凝厚,玻璃质感强,带有北朝以来北方青瓷的遗风。其装饰纹样繁复,结构严谨,层次清晰。六朝至唐代,我国与西亚各国文化交流频繁,波斯的一种鸟首壶传到我国,影响所及,在唐代的青瓷、白瓷及三彩釉陶中出现了凤首壶,其中以这件青釉凤首龙柄壶最为精美。此壶既吸取了波斯萨珊王朝(226-642年)金银器造型的特点,又融入了我国传统的龙凤装饰艺术,集塑贴、模印、刻花、划花等装饰技法于一体,体现了唐代制瓷工匠的高超技艺。

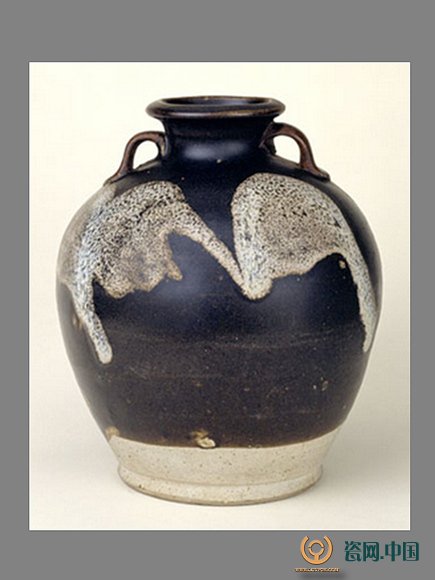

唐花瓷双系罐 唐代 北京故宫博物院馆藏

高19.9cm,口径7.4cm,底径10.7cm。罐口微外撇,短颈,颈两侧对称各置一系,丰肩,肩以下渐收,平底。近底处刻深弦纹一道。通体施黑釉,近底处露胎。乌黑的釉面上装饰四块灰蓝色斑块,似色料自然流淌而成,妙趣天成。

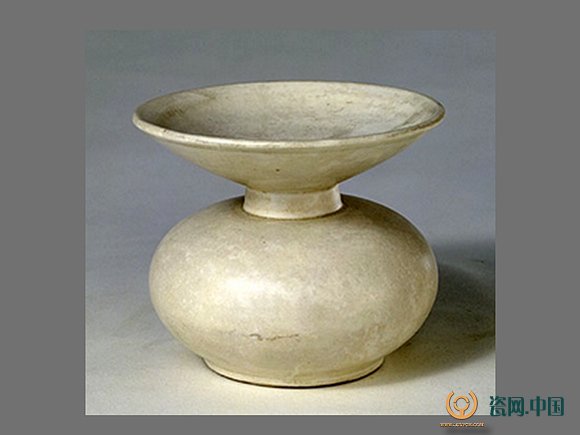

白釉奓斗 唐代 北京故宫博物院馆藏

高9.9cm,口径12cm,足径6.9cm。奓斗口外撇,口沿呈漏斗形碗状,扁圆腹,平底。器里外施白釉,底无釉。此件奓斗胎质洁白细腻,釉色莹润雪白,造型规整大方,在唐代白瓷中属上乘之作。

白釉狮子 唐代 北京故宫博物院馆藏

高10.8cm,底径6.3cm。狮子昂首,两眼凸起,双耳直立,张口露齿,长须卷发,前腿直,后腿曲,尾上卷,伏卧于台上。狮的眼睛及腿部均点以褐彩。台为长方形,上下垂直,四周施褐色釉,深处呈黑色。唐代,由于经济文化的发达,制瓷业也有了很大的发展,瓷器品种与造型新颖多样。此件白釉狮子姿态雄健,浑厚古朴,为唐代瓷塑艺术的一件杰作。

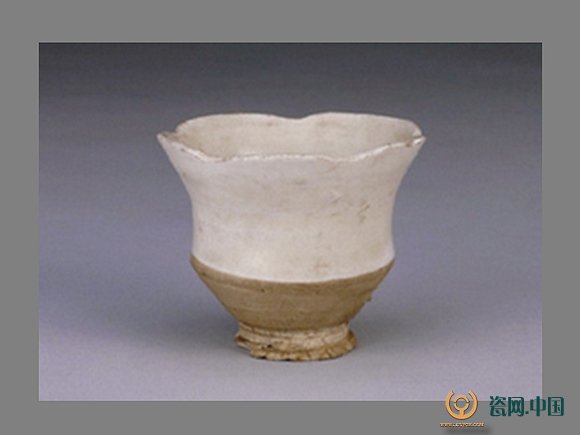

白釉葵瓣口杯 唐代 北京故宫博物院馆藏

高6.2cm,口径7.5cm,足径3.4cm。杯口呈葵瓣式,口下渐收,圈足。器里外均施白釉,外壁施釉不到底,近底处露胎。葵瓣口样式的瓷器来源于同时期的金银器,因制瓷工艺的改进提高,使瓷质实用器的品种得以丰富,生产数量加大并部分替代了金、银器具,此杯的造型即模仿金银器而来。

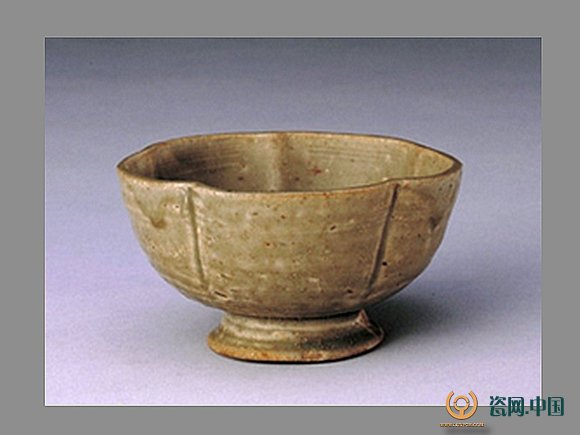

青釉花口高足杯 唐代 北京故宫博物院馆藏

口径8.5cm,足径4.5cm,高4.5cm。杯为五瓣花口,圈足外撇,器形小巧,釉色青润。造型仿同时期金银质地的高足杯,是晚唐时期青瓷器的流行样式,反映了当时青瓷器逐渐替代金银器的发展趋势。此种形制的瓷器至宋、元时期依然流行。