本文结合文献与实物资料,在前人研究的基础上,对岳州窑兴衰时间、分期、历史地位和影响进行了深入探讨。硅酸盐版《中国陶瓷史》将越窑作为唯一在东汉中晚期始烧成熟青瓷的瓷窑,然近年考古材料表明,岳州窑始烧青瓷时间不比越窑晚,但不能以长沙白泥塘东汉永和元年(136年)M18出土罐作为始烧的最早纪年,窑址出土刻“汉安二年(143年)”的残片才是目前所知岳州窑最早烧造青瓷的确切年代。

衰落时间也并非以往所说的中唐,而是五代。其兴衰可分为东汉至三国、两晋、南朝、隋至盛唐、中晚唐五代五个阶段,每次大的社会变迁均在岳州窑瓷上留下深深烙印。作为最早烧造青瓷的窑场,岳州窑持续时间长,是南朝定制宫廷用器的窑场,对北方瓷业及周边其他地区青瓷业产生深远影响,也为后来长沙窑的兴起提供技术基础和市场空间。

一 始烧与衰落的时间

(一)始烧时间

岳州窑始烧时间,随着对岳州窑认识的不断加深,时间不断提前。之前均根据《茶经》所载,将岳州窑定为唐代。中国硅酸盐学会《中国陶瓷史》认为“位于长江中、上游的四川、湖南、湖北和江西等地区,从已经发现的资料来看,烧造瓷器的时间要比长江下游的江浙地区晚一些,很可能到晋代才开始设窑制瓷”[1],将岳州窑的始烧时间向前推至两晋。

之后,周世荣先生依据1988年青竹寺窑址发掘时T1第三层出土一块“汉安二年(143年)”残片[2](图一),以及1955年长沙白泥塘东汉“永和元年(136年)”砖室墓(018M)出土的青瓷罐[3],将岳州窑始烧年代定为东汉中晚期[4]。李梅田先生在《长江中游地区六朝隋唐青瓷分期研究》一文中,将“岳州窑早期制品,时代可限制在三国时期”,十年之后他又发表了《岳州瓷与岳州窑研究》一文,采纳了周世荣先生观点,认为“青竹寺年代为东汉中晚期,属岳州窑的早期”[5]。

“汉安二年”硬陶残片,1988年青竹寺窑址发掘出土

从窑址及遗址、墓葬资料看,将岳州窑上限锁定在东汉中期是客观且准确的,但需补充说明的是,1988年湘阴窑青竹寺窑址发掘第三层所出的“汉安二年”残片,并非为青瓷,而是印纹硬陶,表面并未施釉,但同一地层中出土大量青瓷残件,共计青瓷2400件,其中罐1571件,(碗,漏字)481件,釜268件,洗92件,碟12件,鏂9件,盂3件,盏2件,壶、甕各1件,无釉素胎器77件,此外还有璧形垫圈、器盖、系、器底等残件若干。其下的第四层为白膏泥和黄砂土层,同样出土青瓷器,共计356件,其中碗246件,坛242件,釜39件,洗7件,甕2件,另有无釉陶器9件。

如以出土“汉安二年”残片的第三层为基准,时代相当时汉中期偏晚,年代在公元143年左右,而其所叠压的第四层年代应早于公元143年。经上海硅酸盐研究所郭演仪先生检测,釉色呈“青绿中带微黄的色调”,釉中引入草木灰为釉的含钙溶剂,属高钙灰釉。胎中硅含量达70%以上,为高硅质。这次发掘有明确的层位,同时也有绝对纪年,且发现于窑址,排除了外地窑口流入的可能性,由此实锤了至少东汉中期岳州窑已始烧成熟青瓷。此外,1987年长沙市文物工作队在长沙石矶发掘一座青瓷窑址,拣选标本151件,其中陶器22件,瓷器131件。

这里与湘阴毗邻,与岳州窑“可作为一个大的窑址区”,通过实物比对,其“年代应可早到东汉晚期,其下限年代可能延续到三国”[6]。2017-2018年湖南省文物考古研究所对湘阴青竹寺窑址再次进行了发掘,清理出两座东汉时期的龙窑Y1、Y4[7]。差不多同一时间,湖南省文物考古究所对百梅村河岭上、巷子口两处东汉至三国时间的窑业遗存进行了发掘[8],河岭上清理399平方米,未见原生窑业堆积和遗迹,但地表散布较多东汉至三国窑业遗存,采集瓷器有碗、杯、罐、坛和洗。巷子口发掘以PM4为例,第⑥至⑨层皆为东汉至三国遗存。

第⑥层又可细分A、B、C三小层。⑥A层为红褐色窑渣堆积,含有大量红砖块、窑渣、碎瓷片,采集大量平底芒口碗、碗形灯、平底杯、四系罐、硬陶釜等残器。⑥B层为灰黑色沙质粘土,含有红砖块、炭末、瓷片等,采集有平底芒口碗、平底杯、四系罐、折沿洗、器盖、硬陶釜、陶网坠等残器。⑥C层为灰褐色沙质粘土,含有红砖块、炭末、瓷片等,采集有碗形灯、平底敛口碗、平底芒口碗、平底杯、折沿洗、硬陶釜等残器。

第⑦层:黄褐色沙质粘土,含有红砖块、炭末、较多陶瓷残件,采集有鱼纹洗、平底敛口碗、平底杯、四系罐、器盖、硬陶釜等陶瓷器,出土器物的完整度较⑥层高

第⑧层:黄色沙质粘土,包含少量瓷片,采集有平底杯、四系罐残片。

第⑨层:灰白色沙质粘土,该层表面有少量瓷片,应为早期窑业活动面。

巷子口断面底层文化堆积可分为早晚两期,早期以抬肩四系罐、敛口平底碗、硬陶釜为主,四系罐占较重分量,罐口多刮釉,碗多置于罐之上叠烧。晚期以芒口平底碗为主,罐釜的比例下降,碗口多刮釉,大量采用对口装烧法。从遗址出土情况看,也可早到东汉中期。

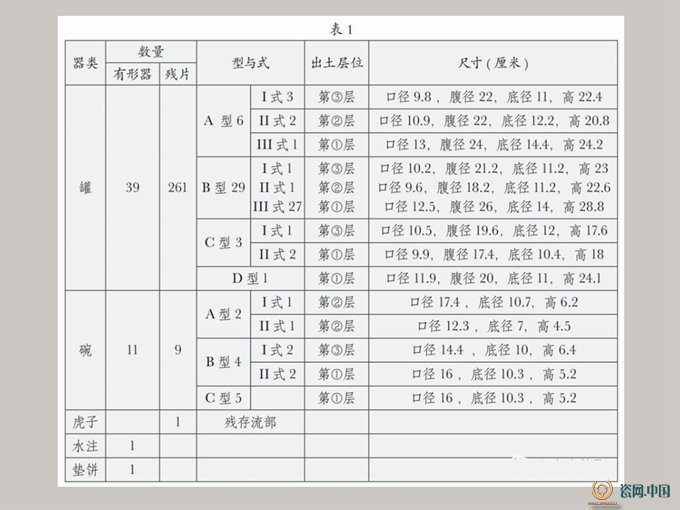

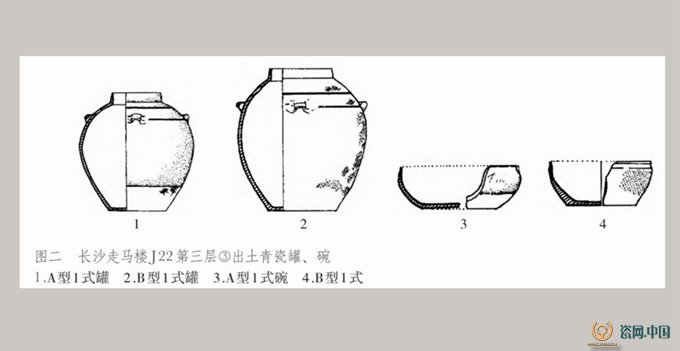

长沙走马楼22号井中堆积层位非常清晰,报告分为四层,第一层为黄褐色覆盖土,第二层为简牍,第三层为灰褐色土,第四层为方形木壁竖井及四周黄褐色填土。第三层厚2.05-3.5米,上部呈坡状,其中夹杂竹、木屑、草芥、树叶等物,以及破碎的砖瓦、麻石块、陶瓷器及残片、铜碗、铁钩等物,其中出土完整青瓷器共52件(见表一),同时出土的还有硬陶等器物[9]。从出土物情况和堆积形状看,这层显然是作垃圾处理的灰坑。第三层压在第二层简牍之下,根据已整理简牍获知,简牍最早纪年为献帝建安二十五年(220年),最晚纪年为孙吴嘉禾六年(237年),意味着第三层的年代下限不会晚于建安二十五年。

据简报,第三层按深度不同又细分为③②①层,也说明走马楼J22第三层③出土的青瓷罐A、B型、I式造型(图二:1、2)与第三层①有所不同,前者口径与腹径比为1:2.1,腹径与器高比为1:1,肩腹在粘接时形成台面,器形显粗圆。而后者则分别变为1:1.8-1.9,1:1.2,器型向瘦高变化,最大腹径在中部。青瓷碗由圆唇,敛口,弧腹,饰方格纹,变为敞口、斜腹、素面,口部刮釉。第三层③所出圈底釜与VI式罐与湖南南岳万福村4号墓[10] 出土的方格印纹釜和方格印纹陶罐相同,万福村4号墓也有“元兴元年(105年)”纪年砖,长沙走马楼J22出土青瓷可早至东汉中期。

从墓葬出土情况看,目前以1955年长沙白泥塘东汉“永和元年”墓(018M)[11]出土“青瓷罐”作为岳州窑青瓷产品的最早纪年,恐有不妥。由于该墓发掘时间尚早,陶瓷界对成熟青瓷界定尚未形成共识,笔者在库房提取该罐细察,发现此罐实为陶质,胎尚未瓷化。所以以永和元年(136年)作为岳州窑烧造最早纪年应与存疑。但在安徽亳县曹操宗族墓[12]董园村一号墓出土一件四系罐,造型与走马楼J22第三层的下层所出的AI型四系罐极为一致,该墓有“延熹七囗元月(164年)”纪年砖。

另外元宝坑一号墓出土有三类瓷片:素面青色玻璃碎釉,胎白质细;棕黄色玻璃釉,胎白;黑色釉,有光泽。前两类的胎釉明显具有岳州窑产品特征。这座墓也有“建安三囗四月四囗(170年)”纪年砖。联想到曹操高岭出土四系罐亦为岳州窑产品,可见显赫一时的曹氏家族对岳州窑产品的认可。综合窑址、城市遗址、墓葬三方面材料,将岳州窑起始时间定在东汉中期是恰当的。

(二)衰落时间

岳州窑的下限,皆以长沙窑兴起为标志,认为长沙窑取代岳州窑而兴起,长沙窑的兴起也就意味着岳州窑的衰落。如周世荣先生认为:“后者是在继承前者的基础上既烧青瓷,又烧彩瓷,并逐渐取代青瓷的地位。”[13]李梅田先生则认为:“岳州窑在7世纪后半期瓷业还十分发达,没有走向衰落的迹象,但7世纪、8世纪之际以后的岳州窑典型器产品并未发现,近乎出现了生产的突然‘中断’。而典型的长沙窑最早产品在8世纪初期(唐代宗初年),从时间上正好衔接在岳州窑生产的‘中断’之后。

这一现象似可暗示岳州窑与长沙窑之间的继承关系。”他认为“迄今所见岳州窑最晚可到武后时期,武后以后还没有发现岳州窑的产品”[14]。这里要说明的是,岳州窑与长沙窑的关系,的确存在着替代关系,但仅限于长沙窑窑区或石渚一带窑区范围,1983年省市对窑址联合发掘时,每个堆积层的最底部都是“单色青釉器”,2016年湖南省文物考古研究所窑址发掘的下层早期青瓷,与岳州窑如出一辙[15]。可见二者存在明显的叠压关系,也即长沙窑兴起之前这一带是岳州窑的窑场范围,只不过并非核心窑区。

但在湘阴地区,岳州窑并没有停烧,而近年墓葬和窑址资料表明,长沙窑兴起后,岳州窑仍在烧造,与长沙窑并行并存,只不过规模和对外影响均今不如昔。二者风格体现在胎釉存在明显差异,岳州窑的胎仍以灰白为多见,胎质较为致密、厚重,釉色仍以青釉为主,少量酱褐釉,而长沙窑胎质较为疏松,手感较岳州窑轻,胎有灰白、灰、红褐等,较岳州窑粗,需施化妆土改良。釉色有青、黑、绿、红、白、酱、褐、蓝等多种,且装饰风格完全不同,与岳州窑的素面不同,长沙窑以彩绘和褐斑贴花著称,从地域上分属潭州、岳州。

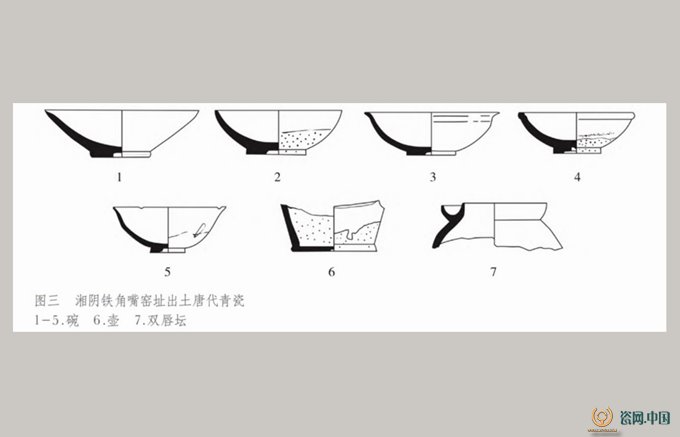

据调查,岳州窑早期烧造青瓷的窑区,在中晚唐时仍有烧造,只是遗存远没有东汉两晋时丰富。中晚唐岳州窑仍保留原有的烧造风格,以釉取胜,但受长沙窑影响,部分较深色的胎也施有化妆土,有的甚到饰有褐斑,但极小彩绘。铁角嘴窑是这一时期的典型窑场,1952年发现并有简报介绍[16],所出碗壶坛等皆为中晚唐器物(图三)。之后为配合基本建设,湘阴县博物馆刘永池馆长曾几次调查[17],产品有碗、碟、盘、杯、壶、罐等实用器。

釉色以米黄、靛青为主。此外,几年前笔者在李浩先生带领下,曾在洋沙湖水闸的施工工地上发现到大量瓷片堆积遗存,应是岳州窑窑区范围,其外围的湘江边有许多中晚唐时期的青瓷标本,大都为碗、罐,但并未发现窑炉。采集到的标本中皆为素面青瓷,只有一小块斜腹盏残片,器内一面饰有团花点彩,尚不能断定是长沙窑产品辗转于此,还是岳州窑产品。

2014年湖南省文物考古研究所为配合“洞庭洋沙湖国际旅游度假区”项目勘探时,发现斗笠铺窑址,并布设南北探沟一条,东西探沟5条,未发现窑炉,但存在原生窑业堆积层,厚约30-50厘米,出土器型有碗、盘、柜、杯、壶、碾槽、器盖等,胎色较深,釉以青绿釉为主,另有褐、青黄等色,时代为晚唐至北宋。

从墓葬资料看,1952年长沙黄泥坑发掘的唐大和六年(832年)王清墓,出有碗两件:一为口卷沿,深腹、平底,碗内有五枚支钉痕,该碗与湘阴窑头山唐代窑址发现的标本“完全相同”[18]。另一件器内及外壁口沿处涂白色化妆土,通体施青釉。碟5件,撇口浅腹,玉璧底。器内底及外壁口沿处涂化妆土,施青黄色玻璃质开片釉,碟心与外壁作方块状露胎。

罐7件,有双系罐和四系罐两种,均施化妆土,双系罐矮领,分三式,I式卷唇,装系处饰酱褐圆斑,II式瓜棱腹,III式圆唇。四系罐造型与I式双系罐,未饰褐斑。周世荣先生认为除了I式碗为岳州窑产品外,皆为长沙窑产品[19]。这里要说明的是,从湘阴洋沙湖、氮肥厂一带采集的标本看,许多施有化妆土,说明岳州窑在中晚唐也借鉴了施化妆土的做法。

碟底部方形露胎也是岳州窑常见的做法,从时间看,岳州窑更早,长沙窑露胎彩绘应是受岳州窑影响。2005年攸县工业园发掘唐“元和元年(806年)”墓(M3)[20],出土两件青釉高足杯,敞口直腹,饼足,也应为岳州窑产品。1985年湘阴县发掘出土的唐青瓷碗(图四),从釉色到器形均可判断为唐代晚期。

二 岳州窑的分期

周世荣先生将岳州窑分为三个大的时期:东汉至孙吴为创烧期,晋至唐为繁荣期,宋至元明为流变期[21]。李梅田先生根据墓葬所出,辅以窑址情况,将岳州窑产品分为六个不同组合,各组合在种类的增减、型式的演变方面形成一个较清晰的发展序列,分别代表岳州窑的六个发展阶段,即:三国时期(第一期)、两晋南朝时期(第二、三期)、隋朝时期(第四期)、唐朝前期(第五、六期)[22]。

杨宁波先生依照装烧法的不同将岳州窑分为六期:东汉晚期至孙吴前期,孙吴后期至西晋早中期,西晋晚期至东晋前期,东晋后期至南朝前期,南朝后期至隋、初唐[23]。由上可见,分期的依据和方法不同,划分的时段也会大不相同。分期依据主要有二:一是因工艺本身引起的产品变化,如自身工艺改良或受其他窑影响出现的陶瓷新工艺,使产品在种类、造型、装饰技法和装烧方法上的改变而形成的节点;

二是来自外部因素引起的变化,如社会重大变迁,包括战争导致生产停滞或衰败,改朝换代导致人们观念、生活方式变化,从而对陶瓷需求在种类、纹样、釉色的相应改变。岳州窑不是孤立存在的,是一种社会产品,其产品种类、造型、装饰等均受人们功能需求,西晋、隋唐统一,岳州窑产品皆有较大变化,而东晋、南朝的偏安,又凸显出岳州窑特殊社会地位,都引起岳州窑产品的相应改变。因此岳州窑的分期,应结合二者因素综合考虑,笔者将岳州窑分为五期,做了以下分析研究。

(一)东汉至三国为创烧期

西汉末年人口大量南迁,导致人口大量增长。湘阴时属长沙郡的罗县,而长沙郡人口公元140年为1059372,较公元2年217658,年均增长率为11.6%[24],谭其骧先生也提到“然以长沙等四郡言,则百四十年间,户增四倍,口加五倍”[25]。人口的增长对陶瓷的需求相应增大,同时为陶瓷业的发展提供富足的劳动力。

这时期,岳州窑部分产品从印纹硬陶、高温釉陶实现华丽转身成为成熟青瓷。但制作工艺、产品种类、装烧方法等方面,仍与印纹硬陶存在千丝万缕的联系。如成型方法仍采用印纹硬的泥条盘筑,修坯采用印纹硬陶内抵外拍的方式,故罐外部皆有细方格纹或粗麻布纹,只是纹样较印纹硬陶单一。器形多仿印纹硬陶、漆器、铜器等样,以罐、碗、盏、鏂为多见,器类比较少。装烧也采用印纹硬陶窑炉,与硬陶一起混烧,窑内采用上下叠烧方式,只是为避免瓷器与其他器物黏连,便将碗、罐等器物口沿的釉刮去,底部多有叠烧后形成的。

为确保叠放安全稳当,坯体之间采用了玉璧形或饼形间隔具。这时期又可分为两小段,东汉中晚期为前段,三国为后段。盛器前后略有变化,如罐腹部加深,最大腹径下移。抬肩及肩部上的篦划逐渐消失。碗由弧腹逐渐外敞,口外沿下出现一条较深的凹槽,内底的刻划旋涡纹、边弧纹也慢慢消失。同时三国增加了罍、槅、虎子、香炉等新器形。东汉时期青瓷基本上皆为实用器,明器以低温铅釉、硬陶制成。三国时期青瓷中出现专门为丧葬烧制的明器,如俑和模型器。

东汉青瓷多出自砖室墓中,随葬器物数量较多,但青瓷数量少,一般为1-2件,多则3-4件,其他灰陶、铅釉陶、硬陶则数量多,可见青瓷非一般人所及使用,即使是在富足之家,青瓷亦尚未普及。三国时期随葬青瓷明显增多,有的达8件。鄂州一些东吴墓随葬青瓷有达数十件者。如鄂城东吴将军墓[26]有一青瓷院落、房屋5件,熏、仓各3件,案2件,罐、坛、盘、灯、槅、耳杯、勺、灶、碓、磨、臼、牛、马、狗、俑、席各1件。

(二)两晋为转变期

公元215年,刘备与孙吴通过谈判划湘江分治,岳州窑所在地归属孙吴,都城由东汉的洛阳转为今为南京的建业,政治中心由中原转向东吴,向心力也相应改变,产品销往重心也由北边转为东边,而东边地区已有越窑、瓯窑、洪州窑等青瓷窑场,都城建业便成为各窑场产品汇聚之地,各窑产品优劣通过比较得以明晰,相对差的窑场自然会向质量高的窑场学习,此时越窑产品无疑处于领先地位,自孙吴中后期始,岳州窑出现仿越窑之风,至西晋达到高潮,从成形方法、装饰技法及图案、装烧方式等,均奉越窑为圭臬,成型方法由泥条盘筑改为拉坯,器表的细方格纹、麻布纹也随之消失;

釉的配方也出现变化,玻璃质感弱化,流釉现象渐少,釉面变得匀净;装饰上,在罐、壶的肩部也多见越窑风格的戳印菱形纹装饰带;装烧技法和窑具也有明显的仿越窑之趋,出现越窑产支垫具,锯齿形间隔具。东晋时越窑停滞下来,岳州窑仿越窑之风也相应转向,开始走自己的发展之路,釉面又回到原来的高硅钙釉,玻璃质感进一步强化。彩饰是两晋时期的装饰特征,皆为点彩。

周世荣先生认为点彩最早可追溯到东汉,据笔记考察和事物发展规律判断应稍晚,东汉碗、钵主要仿青铜器而来,使用于置于地或低矮的几案上,与使用者形成几乎是垂直的视觉关系,这时碗的装饰部分在内底,魏晋时期,随着案的升高,使用者与碗钵形成斜视,装饰部分由内底移到口沿,由于口沿狭长,不便刻划,点彩是最好的装饰手法,于是出现在口沿有成组的点彩,随着移至外壁上部。

罐饰于肩部或装系处,盘口壶则饰于口沿及肩颈部。也有个别器物如郴州市燕泉路出土的褐彩四系罐[27]、1985年长沙市出土四系盖罐(长沙市博物馆藏)[28](图五)、2001年鄂州周家垴M26出土的猪首盘口壶[29]等器身遍饰点彩。彩有纯彩和釉彩两种,纯彩点于釉下,釉彩点于青釉之上。两晋时期,不仅在碗钵、小罐、鸡首壶等也都出现点彩,主要在器物的口沿和肩部。令人奇怪的是,进入南朝后,一度流行的点彩装饰,包括南京出土的釉下彩绘装饰(有专家推测为岳州窑产品,但从窑址出土情况看,尚不能肯定),皆消失无踪。

两晋时期岳州窑的另一大进步便是匣钵的使用。关于岳州窑始用匣钵具体时间尚无确切纪年瓷证明,目前有实物确证的是东晋。1997年马王墈窑址发掘,清理出一条隋代龙窑,打破南朝龙窑的龙头部分。隋代龙窑的“窑身叠压在南朝至东晋的窑渣堆积之上,堆积中发现有匣钵中粘附东晋的器物,匣钵比隋代小。因此,这一发现,把认为湘阴窑自隋代首创的匣钵装烧法上延至东晋”[30](图六)。

从产品看,采用匣钵的时间可能更早,东汉青瓷和早期白釉瓷上釉面常见窑汗,器物前后釉面因受火不匀差异明显而成阴阳脸,或附有窑粘,皆因坯体没有入匣所致。至西晋以后,这种现象得到缓解,已不见如同积釉的大块窑汗,釉面也较为干净,一些精细产品釉面没有污染的痕迹,当是入匣烧成。

东汉、三国时期碗、罐口沿因叠烧需要刮釉的现象消失,有的口沿饰有点彩,这种变化极可能是因匣钵的使用。但相比汉吴、东晋,西晋时许多产品因烧成温度低,胎釉结合差,釉面剥落严重的情形,也可能因匣钵的初始使用,坯体受热量降低所致。至东晋后,这种状况明显缓解,烧成温度得到相应的提升。

太康元年(280年),晋武帝司马炎发兵灭吴,结束了东汉末年以来的豪强割据和分裂局面。中原文化也以“官样”身份强势进入湖南,体现在岳州窑产品上,便是体现死者身份和丧葬仪式的大量明器的出现,如各式仪杖俑包括骑马俑、步兵俑,对乐俑、对书俑,反映家居生活新出现羊圈,镇墓兽有穿山甲。南方江河棋布,交通多舟辑,不流行骑马,这时却出现大量骑马俑,长沙金盆岭西晋永宁二年墓还出现最早的单马镫(图七)。

晋惠帝末年,巴氐李氏乱蜀,梁、益州之人多流入荆、湘,有汝班、蹇硕数万家,永嘉五年,共推杜殁为主,据长沙反,占领湘州全部、荆州半部地区。刘宋时湘州刺史王僧虔上表割益阳、罗、湘西三县地设湘阴县,安置巴峡流民。这些移民的到来,必带来蜀地生活习俗。如长沙东汉墓中有各类明器随葬,唯俑罕见,而这时期除仪仗俑外,还新增许多另有许多劳作俑,很多俑可在四川平原俑中找到原型,如剖鱼俑,持插俑等。可称之为“蜀样”。

(三)南朝为鼎盛期

这时期南北分治,政治向心力由北方再次转向东方,岳州窑的销往重心也随之转向都城的建康,由湘江入洞庭,下长江,一路顺水为岳州窑运往都城及周边地区提供了便利,且这时期越窑因孙恩、卢循起义而停滞下来,岳州窑趁机填补了这一空间。

这时期的典型墓葬有汉寿东晋墓、郴州晋墓、长沙烂泥坑齐“永元元年”刘氏墓(M2)、长沙识字岭齐永明十一年墓、岳麓山桃园林1号墓(南朝晚期)。从器类看,西晋流行的中原式样的俑类和模型明器消失不见,但又出现许多新的器形。从工艺看,西晋时仿越之风得到遏制,除了成型方式和支烧、间隔方法保留越窑技法外,胎釉又回到自身风格。为满足高级贵族的需求,提升产品质量,这时期普遍采用匣钵装烧。

南朝时坯体入匣装烧,窑工能更好把握窑内气氛,已能烧出较强还原的青绿色釉,《西京杂记》“清醪既成,绿瓷既启”所说的“绿瓷”,也是隋唐时诗文咏瓷所赞的翠青,符合贵族的主流审美观念,为其产品入宫提供了技术条件。这时期烧造不少高档瓷,供高级贵族、寺庙使用,如号为青瓷之王的莲花尊、莲花座五管烛台、蟾蜍座五管烛台、刻印花方座烛台、象首、净瓶、唾壶、鸡首壶、虎子、蹲龙等。

窑址资料和科技检测表明,南京灵山大墓、河北封氏墓等出土的青瓷莲花尊,皆为岳州窑产品,最西到达青海都兰县(图八),此瓶虽出于墓中,口沿明显磨过,说明莲花尊曾作为实用器使用过。据检测封氏莲花尊的胎釉特点与岳州窑吻合,胎中的三氧化二铝达26%,在南方的几座青瓷窑中只有岳州窑的产品三氧化二铝达到这种含量。

1975年窑址发掘时也出土过莲花尊残片[31]。同时窑址和南京皆出土有“太官”“官”“供奉”款铭碗[32](图九),1997年马王墈窑址发掘时,还出土一件“官”款匣钵。“太官”为掌管皇帝膳食及燕享的机构,说明南朝时岳州窑产品已进入宫廷,成为皇家膳食用器。

这时期另一变化,是装饰技法和题材也发生较大变化。首先是随着佛教的东渐,至南朝时已渗入社会方方面面,特别在笃信佛教的梁武帝推动下,佛教达到“南朝四百八十寺”的盛况,岳州窑除烧制莲花尊、莲花烛台、香炉等各种供器外,日常用具也打下佛教的烙印,各种以堆塑、贴花、雕刻、锥划、戳印等技法装饰的莲花纹样非常流行。

与佛教相伴随的西域另一文化元素也在影响岳州窑,即由西域传入的各类器型、装饰技法和纹样。汉唐时期,湘江是连接海上丝路与都城的重要通道,各种从海上传入的舶来品如各种质地的珠宝、玻璃、银器、香料等经湘江北上,考古工作者在湘江流域也发现洒落各地的各类遗珍,这些异域文化也影响并沉淀在同在湘江岸边的岳州窑产品上。从器形看,有牛首来通杯、细颈瓶、螺形杯、鹦鹉杯等。装饰技法上有模印贴花、印花等,纹样有胡人舞蹈纹、忍冬纹、唐草纹等,石蒙蒙、李浩等曾有专文探讨[33],兹不赘述。

(四)隋至盛唐为持续繁荣期

隋唐时期定都洛阳、长安,北方瓷业兴起,特别是白瓷兴起,岳州窑不再为都城高级贵族、宫廷所宠,失去象牙塔尖的地位。但随着瓷器的日益普及,岳州窑的产量不仅没有减少,反而不断扩大,处于持续繁荣阶段。从窑址和墓葬材料看,这时期岳州窑的产量仍很大,马王墈、马草坡、洋沙湖等窑场都在继续烧造,这时期的工艺技术基本沿用南朝,釉色由偏绿变为偏黄,说明窑内氛围发生变化,但器类和器型较南朝也有所不同,主要体现在以下几方面:

随着隋唐的大一统,中原文化再次强势植入,体现中原官方礼仪葬式的随葬明器也随之出现,数量上则依《唐六典》所载的根据官员品阶高低决定,“凡葬则供其明器之属,三品以上九十事,五品以上六十事,六品以上四十事……”。四神、十二时成为有一定身份贵族的标配,且是按北方地区俑的范式制作,只是对衣着按南方气候进行了相应改变,不再有风帽、风衣。此外还有仪杖俑、文官俑、男女侍俑,以及鞍马、牛车等交通工具,有提供异域宝物的牵马、牵骆驼或架鹰的胡人,供墓主享乐的奏乐俑、双陆棋、围棋等器具,狗、羊、鸭等牲畜,井、灶、磨、碓等生活、粮食加工用具。

可见,明器便成为岳州窑的一大新增产品类型。这时期的典型墓葬有隋湘阴大业六年墓[34],唐代墓葬有1963年长沙牛角塘唐墓(63长牛M1)、长沙咸嘉湖唐墓(图一〇)、岳阳桃花山唐墓、四川万县(现为重庆万州区)冉仁才墓等[35]。从隋到唐明器也有个不断补充不断完善的过程,由十二时辰到增加当圹、当野、祖明、地轴四神,观凤鸟、仰观伏听等,成为随葬标配,而青瓷器皿则随葬地区风俗有所损益。

贞观十四年(640年),唐在交河城设安西都护府。武周长安二年(702年),于庭州置北庭都护府,西域为唐所掌控,丝绸之路再度繁荣,开元间又在广州设市舶使,后改为市舶司,管理与外通商。中西交往达到前所未有之频繁,波斯文化、粟特文化为代表的胡文化在唐朝非常流行,“唐以后,市舶麕集粤东。”[36]“时南海郡利兼水陆,环宝山积”[37]。

湘江再次成为广州连接都城的主要通道,受其影响,岳州窑产品胡风较南朝更胜,烧制大量的胡人俑,皆高鼻深目,浓密络腮大胡,神态各异,或牵马、牵骆驼、架鹰,或作武士俑,或作持杖的蒿里俑,衣着或胡服或汉化(图一一)。器形有多仿粟特金银器的高足杯、海棠杯,碗、碟等仿金银器制成五曲、六曲,或出筋。纹饰有西亚风格的联珠纹、唐草纹等。

器型与南朝相比有所变大,如盘口壶明显增高,腹径加大,系由原来的四系变为六系、八系。盘口也较南朝深,且盘口底外棱凸出。釉由原来施满釉变为半釉。

装饰技法上,隋流行小单元的印花,或印花与刻花相间排列。与同时期的洪州窑相比,花纹图案偏小,图案也没有洪州窑复杂。入唐后印花明显减少,多素面。但发现少数几件以诗文装饰的小盏,在盏口内沿刻一圈小方格,方格内锥刻五言诗一首,诗文多与酒有关。底心塑山石,山石有小鸟一对,相互顾盼。

这一时期,釉色由南朝偏绿转向偏黄,说明窑内氛围出现变化。

(五)中晚唐至五代为衰落期

进入中唐以后,由于长沙窑的兴起,岳州窑走向衰落,产品已无创新。正如刘永池先生所说,这时期代表性窑址为铁角嘴窑。产品种类减少,已无初唐、盛唐时期的明器,概安史之乱不仅动摇了唐朝社会秩序,也改变了人们的观念,人们不再过多的关注身后世,而是关注现世。这时岳州窑产品多为饮食和盛储用器,如碗、盘、壶、坛、罐等。

碗底多见玉璧形、圈足。工艺与长沙窑相互交流和影响走向趋同,如涂化妆土。总体看来,中晚唐至五代岳州窑虽仍有烧造,因长沙窑的强势崛起,走向衰落已是不可避免,唐乾符六年十月黄巢军攻占广州后,因水土不服,同年底率军北上,途经湖南时摧垮了原来的官僚管理体系,湖南陷于内乱之中,长沙至洞庭湖的湘江航道成各路兵马往来必经之路,同处这一河段的长沙窑、岳州窑不再具备烧造条件。

待马殷定楚,衡州窑已悄然兴起,也以烧造青釉为特色。从湖南五代、北宋墓看,这时期出土青瓷多为衡州窑产品,实际上,这时期湘阴及岳阳其他地区仍有少量青瓷烧造,釉色与盛唐时期没有多大变化,只是器形随时代潮流发生相应改变,如宋代流行的茶盏,在湘阴变为传统的青釉,且有不少出土。

三 岳州窑的历史地位

由于窑址发掘不如越窑、洪州窑充分、系统,岳州窑的历史地位并未凸显出来,故学界以往言汉唐青瓷必称越窑,将越窑作为东汉成熟青瓷的唯一发源地,其他窑口则在魏晋之后才兴起;但凡见到造型、釉色皆佳的产品多半认为是越窑产品。拂拭历史的厚土尘埃,岳州窑的真实面貌逐渐清晰。

(一)在陶瓷史的地位】

从兴起时间看,岳州窑是最早烧造成熟青瓷的瓷窑之一,换言之,中国青瓷发源地并非是单一的,而是多元的。青瓷起源非一元论而是多元。“汉安二年”残片是目前最早的纪年青瓷。而越窑青瓷的最早纪年墓是宁波奉化东汉熹平四年(175年),已是东汉晚期。

从装饰技法看,岳州窑是最早使用诗文装饰瓷器的窑场。湘阴县城窑区的一住户建房挖掘地基时出一件唐代刻有诗文的青瓷小盏,所刻五言诗为“市朝非我志,山水得余情,琴逐啼鸟囗,酒共落花倾。”内容与酒有关,可知此盏为酒盏。众所周知,长沙窑以诗文装饰产品为特色,所饰诗文的瓷器以茶酒具为多,其源头可溯至岳州窑。酒文化与器具的结合,无疑是一种创新。对未施釉的部分刷有褐色的护胎酱,可视之为另一种形式的化妆土。从烧制技术看,岳州窑是最早使用窑匣钵的窑场之一。

洪州窑龙凤乌龟山窑址第一期已开始使用匣钵,不过数量极少,其年代约在西晋至东晋早期[38]。1997年发掘表明岳州窑也在东晋时使用匣钵,而从产品分析,岳州窑匣钵的使用可能早到西晋。西晋潘岳《笙赋》:“披黄苞以授甘,倾缥瓷以酌醽”,缥瓷应是一种在较强还原气氛中烧制的青瓷,现学界一般认为缥瓷指的是越窑或瓯窑,恐需商榷。除龙窑易形成还原氛围外,匣钵的应用是强化还原氛围的另一大助力,能给坯体营造较为封闭的空间。晋及南朝使用匣钵装烧的只有岳州窑和洪州窑,越窑直至唐时才开始使用匣钵。

诗中的“醽酒”是汉至南朝湖南酿制的一种名酒,晋张载有《酃酒赋》:“未闻珍酒,出于湘东。”所盛酃酒的缥瓷应是就地取材的岳州窑产品。南朝时岳州窑匣钵皆作筒形,近底部有两个对穿的小孔,与洪州窑匣钵腹部有4、5个三角形或四边形、圆形气孔,口沿也有两个半圆形气孔不同,岳州窑匣钵较好的密封性有利于强化坯体的还原气氛,烧出青中泛绿的翠色(图一二),南京、武昌地区及中原地区高级贵族墓及城市贵族居住区遗址出土的南朝岳州窑青瓷多呈青绿色,从出土及国内外博物馆所藏南朝青瓷看,釉色最为青翠者多为岳州窑产品。

“太官”款铭瓷及“官”字款匣钵的出现,说明岳州窑已成为官府及宫廷的定烧产品,成为南朝青瓷的象牙塔。从窑址发掘和采集到有“太官”“官”“供奉”“上厨”等铭碗,结合1997年窑址发掘时出土“官”字匣钵,以及南宋出土的“太官”“官”铭款标本,说明至迟南朝,岳州窑产品已进入宫廷,无论地方官府上贡还是朝廷定烧,都说明窑场与宫廷用瓷已有直接互动,是唐代窑场与宫廷用瓷互动形态—官府贡瓷和定窑“官”“新官”的早期形态。

岳州窑的历史地位还体现在对其他地区及后世制瓷的影响上。在桂林漓江往南5公里西岸的瓦窑,始烧于南朝,盛于隋,从器型、装饰特点、装烧方法与岳州窑相仿,可能为“南朝时期,湘阴窑的工匠溯湘江而上,经灵渠入漓江,到桂林地区创建了新的窑场”[39]。从岳州窑早期流布看,其产品至三国时便销往中原地区,南北朝时期尽管南北分治,并没有断绝南北经济贸易往来,岳州窑青瓷大量销往到中原地区,同时也影响中原地区青瓷的起源与发展,正如刘末先生通过比对,发现“岳州窑产品从迁洛之后开始迅速涌入,无论是种类、数量、质量与洪州窑产品相比都占据优势,并在东西魏、北齐周时期独步北方”[40]。

从湖北武昌隋唐墓出土青瓷盘口瓶、 多足砚、虎子及素胎明器等[41],陕西隋李静训墓等出土青瓷罐、盘口瓶等器物[42]反映了隋统一后岳州窑产品在北方尚有一段销售旺盛期。岳州窑瓷的流布,对北方陶器和早期瓷器也产生很大影响,如北方流行的浮雕莲花陶罐的造型便来自岳州窑,而相州窑、巩义窑等早期瓷器受岳州窑的影响也非常明显。

(二)在对外文化交流史的地位

自战国至唐朝,湘江是海上丝绸之路往内陆延伸的重要通道,是连接海上丝路到都城最便捷的线路。这时期湘江流域出土许多从海上丝路传入的各类质材珠饰[43],既有玛瑙、水晶、紫晶等天然材质珠饰,还有金珠、蜻蜓眼琉璃珠、费昂斯珠等人工制造或加工材质的珠饰,此外还有香料、玻璃器、玳瑁等其他舶来品。西域文化也在湖南地区沉淀下来,为当地文化所吸收。

中国在进口纳钙玻璃的基础上,创制中国特色的铅钡玻璃,据学者推测战国至汉时长沙或湖南南部可能就是玻璃制造中心[44],铅钡玻璃蜻蜓眼、玻璃剑饰、玻璃璧以长沙及周边地区出土最多。湖南省博物馆藏汉胡人牵马俑、人形吊灯、胡人奏乐吊灯等应是西域文化在本土的物化。西域文化元素传入中土后,经过沉淀、遴选,部分为中土所吸收并华化。

得地利之便的岳州窑,是南朝以后西域文化元素体现最集中、最全面的瓷窑。正是因有岳州窑对西域文化的理解、包容和吸引,为后来长沙窑蕴含浓郁的中西文化做了前期铺垫,也为长沙窑大量外销奠定了基础。因此,深处内陆的唐代长沙窑把产品销售到海外20多个国家和地区,在黑石号出水67000余件文物中独占56500件,并非空穴来风,这除长沙窑的开拓进取外,历史的积累也是其重要因素。